第26回:『いつも2人で』(1967年)監督:スタンリー・ドーネン 出演:オードリー・ヘプバーン、アルバート・フィニー

名画プレイバック

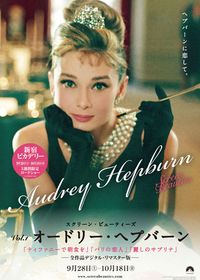

オードリー・ヘプバーンは同じ監督と重ねて仕事をすることの多かった女優だが、ウィリアム・ワイラーやビリー・ワイルダーと並んでスタンリー・ドーネンもその1人。3度にわたって撮ったのは『パリの恋人』(1957)、『シャレード』(1963)、そしてアルバート・フィニーと共演した『いつも2人で』(1967)だ。(冨永由紀)

ヘプバーンとフィニーが演じるのは、ロンドンから南フランスへ旅するイギリス人夫妻。マーク(フィニー)は成功を収めている建築家で、妻のジョアンナ(ヘプバーン)を伴ってサントロペのクライアントを訪ねる旅に出た。会話のやりとりから、結婚11年になる2人の関係にひびが入っていることはすぐに伝わってくる。撮影当時ヘプバーンは37歳。現在ならともかく、50年近く前では完全に中年女性扱いだ。年相応にやつれも見える表情に濃いアイメイクで、ちょっとトゲトゲしさすら漂うが、出会いから恋愛を経て結婚した夫と倦怠期を迎えた妻という設定にリアリティーが増す。

裕福だが、関係は冷えきった夫婦に漂う緊張感が画面にみなぎり始めると、ふいに場面は2人が過ごした過去へと転換する。実は夫妻は同じ行程を何度も旅していて、学生時代に知り合ったきっかけもこのロンドン=南仏間の旅だった。

遡ること十数年前、ジョアンナは女性合唱団の一員として旅行中に、一人旅をしていたハンサムなマークと知り合う。仲間たちが全員水ぼうそうに罹ってしまったことから、2人は一緒に旅するはめになり、慌てん坊のマークがすぐになくしてしまうパスポートを見つけてあげたりするうち、結局2人は恋に落ち、結婚する。

当初マークの本命だったジョアンナの仲間の1人を演じているのがジャクリーン・ビセット。本物の若さがまぶしく、同世代の役を演じるのはヘプバーンにはきつかったのでは、と思ってしまう。だが、この少々残酷なキャスティングは、地味ながら狙った相手を確実に落とすまで追い続ける、ある意味女性としてプロなジョアンナの性格と、キレイなだけの女の子より機転の利くしっかり者を嫁にしたい万国共通の男心を強調してみせる。本作ではここ以外にも、一見蛇足のようなエピソードがしばしば絶妙な効果を生む装置として仕掛けられている。

劇中で描かれるのは、出会いとその後の恋愛絶頂期、中古のMG(イギリスのスポーツカー)での初旅行、マークの元カノのアメリカ人夫妻とその娘との旅行、一人娘も一緒の家族旅行、心がすれ違った状態での二人旅。ジーン・ケリーとともにミュージカル映画の大傑作『雨に唄えば』(1952)を手がけたドーネンは時間軸をあえてバラバラにして、フラッシュバックの要領で、1つのアクションをきっかけに彼らを過去へと飛ばしもすれば、現在へ引き戻す。まったく同じシチュエーションでも、破局寸前と幸せの絶頂では同じ2人がこうも違うという皮肉も、機知に富んだ台詞の応酬とテンポのいい編集で洗練された物語になる。ヘプバーンは、面白みのないダサめの女学生ファッションからパコ・ラバンヌやマリークヮントなどの当時の最新モードまでお色直しを繰り返し、ヘアスタイルも完ぺき。ジョアンナのスタイルを見ていれば、何の前ぶれもなく時代が変わっても、観客側も一瞬にしてワープが可能だ。このあたりの懇切丁寧さにも、実験的な編集をほどこしながらエンターテインメントしての映画作りを忘れないドーネンの矜持(きょうじ)を感じる。

フィニーはヘプバーンより7歳下で撮影当時は30歳。今ではスティーヴン・ソダーバーグ監督作や『007 スカイフォール』(2012)などの味のある老優というイメージだが、若い頃はこんなにチャーミングな二枚目だったのだ。

夫婦の危機も、幸せだった思い出も全て現在進行形の描き方で、時にはかなりシリアスで重い方向へも流れる。そこに絶妙な間合いで差し込まれるのが、マークのアメリカ留学時代の元カノ夫妻とわがまま娘との旅のエピソードだ。合理主義なくせに珍妙な子育て論をふりかざすアメリカ人と、甘やかされた礼儀知らずの子供の憎たらしさの活写は見事で、つい笑ってしまう。

それにしても、ジャンルを超えて過去の名画に共通するものがあるとすれば、それは間違いなく時代を超越する普遍性だと改めて思う。1960年代と現代で決定的に違うのは、携帯電話もインターネットもないことくらい。パートナーと一緒に年月を重ねるにつれ、深まっていくものもあれば、消え失せてしまうもの、新たに生まれるものもあるということに、しみじみ共感させられる。

若いカップルなら、この映画を見ると、将来についてちょっと暗澹(あんたん)たる不安を抱くかも。ジョアンナたちと同世代なら、いろいろわかり過ぎてつらいかも。そしてもっと長い年月を歩んできたなら、余裕の微苦笑を浮かべて見るかも。時期を変えて何度も見返せば、その度に発見や楽しみがありそうだ。そんな中でもヘンリー・マンシーニによる流麗なテーマ曲、『007』シリーズのガンバレル・シークエンス(スクリーンを横切るジェームズ・ボンドがこちらを向いて銃を撃つ、映画冒頭の映像)を手がけたモーリス・ビンダーのタイトル・バックのおしゃれな魅力はいつ見ても色あせない。

【お詫びと訂正】初出時の本文に一部事実誤認がございましたので修正致しました。