エジソンズ・ゲーム (2019):映画短評

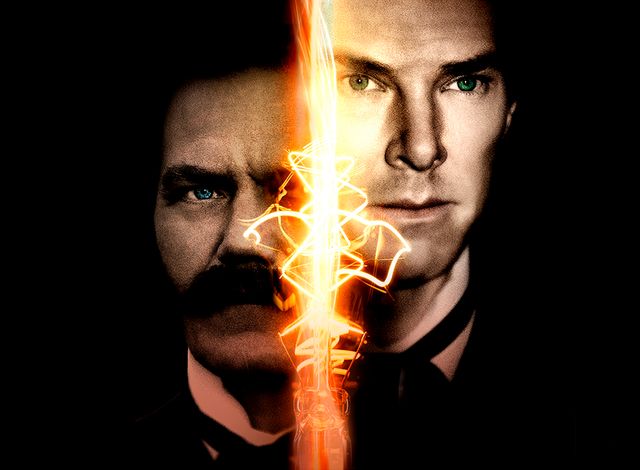

エジソンズ・ゲーム (2019)

ライター5人の平均評価: 3

天才が必ずしも人格者とは限らない

19世紀末のアメリカ。直流送電による電力事業開発を進める発明王エジソンだが、全米有数の実業家ウェスティングハウスがより安価で効率的な交流送電システムを推進。切羽詰まったエジソンは、相手を誹謗中傷する卑劣なネガティブ・キャンペーンを展開し、逆に自らの首を絞めてしまう。さながら「貧すれば鈍する」を地で行くような話。天才が必ずしも人格者とは限らず、同様に大富豪が必ずしも金の亡者とは限らない。いろいろと考えさせられますな。史実に限りなく忠実な脚本はヒストリー・チャンネルの再現ドラマみたいだが、映像的な趣向を凝らしたアルフォンソ・ゴメス=レホン監督のスタイリッシュな演出はなかなか面白い。

エジソンを良い人にしなかったのが成功の鍵

今作のプロデューサーだったハーベイ・ワインスタインは(セクハラ、レイプ騒動でその肩書きは消されている)、エジソンを良い人に描くべきだと主張したそうだが、それをやめたおかげで、キャラクターが良い意味で複雑になった。かと言って彼が悲惨に描かれているわけではない。とくに映画ファンとしてはラストにちょっと微笑んでしまうはずだ。テスラが特許をあきらめろと迫られるシーンを再撮で入れたのも正解。監督がワインスタインに苦しめられた舞台裏と重なるし、テスラももっと興味深くなっている。より深い映画になれたかもという気は残るものの、アメリカの歴史の一部を面白い形で教えてくれる作品にはなった。

天才はイヤなヤツだった!? 歴史の切ない一瞬に味

誤解を恐れずにいえば本作の面白さは、偉大な発明王エジソンが、いかにイヤなヤツであったかを暴く点にある。

歴史に名高い電流戦争はエジソンとウェスティングハウスというふたりの野心家たちの間で繰り広げられてきたが、本作では後者の忍耐強い戦いぶりに光を当てる。ライバルの中傷にめげず、交流送電の研究に尽力する姿は、エゴイストのエジソンとは対照的だ。

エジソンにも立場や責任、こだわりがあったことを本作は描いており、単にヴィラン扱いはしていない。エジソンとウェスティングハウスがすれ違う冒頭。ここで天才ふたりがちゃんと出会っていたら、歴史は違っていただろう。そう思うと、本作の切なさは増してくる。

立派な人と思っていた天才の素顔にがっかり

小学生時代に読んだ偉人伝の影響で立派な人と思い込んでいたエジソンが、実は嫌な男だったと教えてくれる実話もの。商才があったヴィジョナリーなのは認めるが、自信過剰で心が狭いし、ライバルを蹴落とすためのネガティブ・キャンペーンを行うし、マナーもなっていない!? モールス信号で息子や妻と会話するエピソードも「天才っぽいいい話」に思えず。B・カンバーバッチがキャラに良心を与えようと必死だが、成功にはほど遠い。そのためM・シャノンとN・ホルトが演じるライバルに心が傾き、最後まで主役に集中できなかった。時代感を伝える美術や衣装は素晴らしいが、天才脳を意識したかのような凝りすぎたカメラワークはいただけない。

カンバーバッチとシャノンの演技対決を堪能

ベネディクト・カンバーバッチが、たまたま有名な発明王でもあったひとりの人間の、善悪では割り切れないさまざまな側面を丹念に演じる。そのライバルとして描かれるウェスティングハウスは、エジソンの複雑な人物像を際立たせるべく、すべてが真逆。発明家ではなく実業家、複雑ではなく直球、エキセントリックではなく穏やか。そんな人物像をこちらも演技派のマイケル・シャノンが抑えた演技で描き出す。この2人の演技対決がたっぷり味わえる1作。その周辺で、ニコラス・ホルト演じる発明家ニコラ・テスラや、トム・ホランド扮するエジソンの秘書が、ドラマに爽やかな空気を吹き込む。エジソンVSテスラの物語ももっと見たくなる。