すべての映画を破棄した国家…独裁政権下で失われたカンボジア人のアインデンティティーとは

映画で何ができるのか

東日本大震災をきっかけに、過去の街並みや年中行事、家族の日常風景などを記録した映像が遺産として見直されている。せんだいメディアテークをはじめ、震災そのものの記録や証言をデジタルアーカイブ化するプロジェクトも各地で積極的に行われている。カンボジアでも、同様の取り組みをしている映画監督がいる。彼らが探求しているのは、1975年~1979年のポル・ポト率いるクメール・ルージュ(カンボジア共産党)の独裁政権時代に破棄された映像資料。それは同時に、失われたカンボジア人のアインデンティティーを探す旅でもある。彼らの活動と、そこに賭ける思いをたどった。(取材・文:中山治美)

家族との思い出を紡ぐ

リティ・パン(リティ・パニュ)監督にとってこれは、ライフワークである。クメール・ルージュ時代、パン監督は10代だった。極端な共産主義思想にのっとった自分たちの王国を作り上げようとした彼らは、国民から娯楽や宗教の自由を奪った。それ以前の、ノロドム・シアヌーク国王政権時代(1953~1970年)は、国王自ら監督・主演を務めて映画製作に携わり、同国の映画振興に力を入れていいただけに雲泥の差だ。さらに農業基盤の政策を行い、都市部の住民を強制労働キャンプへ移住させた。プノンペン在住のパン監督一家も、家屋から家族写真まで、資産の全て奪われてキャンプに収容された。厳しい監視と過酷な労働を強いられ、家族は餓死や過労で死亡。パン監督だけが命からがら逃亡し、タイの国境を抜けて、フランスへたどり着いた。パリの高等映画学院で映像制作を学んだパン監督は、以来、クメール・ルージュ時代に起こった真実と記憶を映像に記録し、作品として世に問うてきた。

同時にそれはパン監督にとって、家族との思い出を振り返る旅でもある。冒頭に述べた『消えた画(え) クメール・ルージュの真実』は自身の半生で、模型と土人形を使って再現したものだ。つらい記憶のはずだが、土人形の手作り感も相まってぬくもりを感じるのは、それが短くも、家族と共に過ごした慈しむような時間であったからだろう。バポナ視聴覚リソースセンターの設立は自分と同様に、心にぽっかりと穴が開いてしまった人たちと記憶を共有出来る場を提供したかったのではないだろうか。パン監督が設立への思いを語る。

「構想は、約20年程前からありました。クメール・ルージュ時代、私たちはカンボジアの習慣や儀式など文化一般に関わる全てのことを失いました。ですので、当時のモノはどんな映像資料でも大切です。個人的に惹かれるのは、流行やファッション。例えば結婚式一つとっても今と異なり、昔は豊かな伝統にのっとった儀礼的なものでした。また、当時を知る方の証言を記録にすることにも重きを置いて活動しています。米国のNGO団体の協力を経てカンボジア・ロイヤル・バレエ団の演目に関して、かなり全体像が見えてくるような証言を取ることもできました。クメール・ルージュの生存者の証言を集めて、悲劇から40年を迎えた2015年には、「トランスミッションズ2015」と題した企画展も行っています。こうした記憶の掘り起こしは、私たちの歴史や文化を取り戻す作業であり、時に思いもよらない真実と驚きを見せてくれます。何よりも重要なのは、この集めた資料をカンボジアの人たちと分かち合って、自分たちの歴史や未来について考えることだと思っています」。

映画人も粛清の対象

「クメール・ルージュは監督やプロデューサーといった知識人層を殺害し、カンボジアの映画文化そのものを抹殺したことを知って欲しい」。

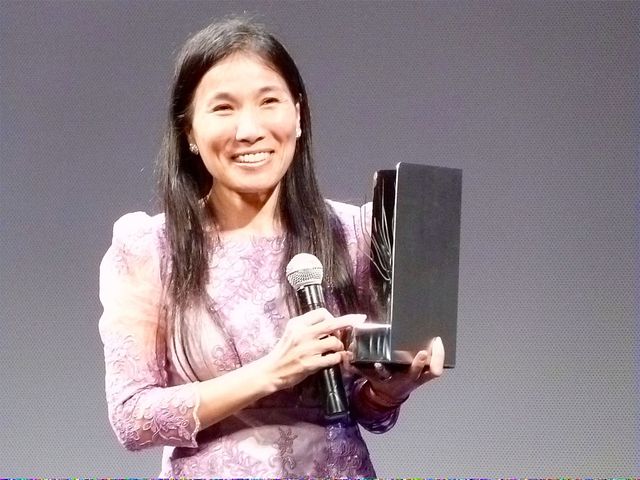

そう語るのはカンボジア映画界初の女性監督であり、映画『シアター・プノンペン』が公開中のソト・クォーリーカーだ。同作は、クメール・ルージュ支配前に製作された映画にまつわる人間ドラマだ。古ぼけた映画館の館主が大切にしていたフィルム巻に収められた映画は、1993年まで続いた内戦の混乱で、最終巻が紛失していた。そこで、映画に魅了された女子大生が、仲間と共にラストシーンを新たに撮り直しすることに挑む。だがその行為が、クメール・ルージュ時代の遺恨を呼び起こし、両親を含めて多くの親世代が今も傷を抱えて生きていることを知る。

本作はフィクションだが、自伝的な要素が多分に含まれている。一つは、パイロットだったクォーリーカー監督の父親も、クメール・ルージュが行った大量虐殺の被害に遭っていることだ。彼らは自分たちの政権に邪魔になるであろう知識人や文化人などを殺害した。その数は100万人とも200万人とも言われている。父親が殺害された時、クォーリーカー監督は2歳で、大人になってから真相を知ったという。

もう一つが、クメール・ルージュによって放置されたフィルムたちだ。クォーリーカー監督は昨年、文化庁新進芸術家海外研修生としてバポナ視聴覚リソースセンターに勤務していた映像アーキビスト・鈴木伸和氏と共に、フィルム保存の重要性を訴えるドキュメンタリーを制作した。その撮影で各地を旅した際、カンボジアの暑さと湿気を長年浴び続けたフィルムたちの無残な姿を多数見たという。

「地元の方にさまざまな話もうかがいました。ある地域では、クメール・ルージュの人たちはフィルムを物差し代わりに使っていたそうです。またシアヌークビルという海辺の街では、自分たちが撤退する際、多数のフィルム共々わざわざ映画館を爆破していったそうです。クメール・ルージュには映画そのものの価値が分からなかったのでしょう。シアヌーク国王時代は”カンボジア映画の黄金期”もありましたが、私たちがリサーチした結果、オリジナルのフィルムが現存していたのは、そのシアヌーク国王のドキュメンタリー映画や劇映画など、6本ぐらいしか見つかりませんでした」。

このクォーリーカー監督たちが製作したフィルム保存のドキュメンタリーは、国内のシネコンで、商業映画の上映前に流すという。

ただし、問題もある。そもそもカンボジアにはまだ、首都プノンペンと、アンコール遺跡群のあるシェムリアップの2都市にしか映画館がないという。さらにフィルムが発見されたとしても、長年、放置されていたために損傷が激しく、修復に膨大な時間と技術、そして金銭がかかる。こうした活動を国がサポートする体制はまだ出来ておらず、バポナ視聴覚リソースセンターは他国などから寄付を募り、クォーリーカー監督は自費で行っているという。

自分たちで歴史を作る

クォーリー監督は力強く語った。「でも、行動を起こさない事には何も始まりませんし、国の援助を待っているうちにフィルムの劣化はどんどん進んでしまいますから」。

確かに、一度失ったモノを取り戻すには困難が伴う。だが未来のために、新たな歴史を生み出すことは可能だ。それを2人は実行している。

パン監督は新作『エグザイル(英題) / EXIL』(2016年)を先ごろフランスで開催された第69回カンヌ国際映画祭で発表した。再び、クメール・ルージュ時代を見つめている。また2010年にスタートしたカンボジア国際映画祭の実行委員の一人として、尽力している。2015年には、『トゥームレイダー 』(2001)を撮影して以来同国と縁の深い米女優アンジェリーナ・ジョリーに名誉委員長を託すなど、世界へのPR活動にも余念がない。

映像資料探しも止むことはなく、「通信社がベトナム戦争を取材していたフリーのジャーナリストも過去の映像を持っているのではないか? と思っている。日本を再訪したい」と語る。

一方クォーリーカー監督は、現在、行定勲監督とフィリピンのブリランテ・メンドーサ監督の3人で、「アジアで共に生きる」をテーマにした国際交流基金アジアセンター×東京国際映画祭 co-produceアジア・オムニバス映画製作シリーズ「アジア三面鏡」の製作に挑んでいる。クォーリーカー監督が手がける『ビヨンド・ザ・ブリッジ(原題) / Beyond the Bridge』は、カンボジアに実在する「日本橋」を軸に、両国を結ぶ恋物語を描くという。日本橋は、1966年に日本の協力で完成したものの、内戦時に爆破された。それを戦後の復興支援として、日本がもう一度、1994年に復旧させたという歴史を持つ。いわば日本とカンボジアの友好を象徴する橋だ。作品のテーマについて、クォーリーカー監督は「 一見遠い国同士に思われている日本とカンボジアが、どのような文化的ルーツを共有しているか。両国を結ぶような作品にしたい」と意気込みを語る。同作は第29回東京国際映画祭(10月24日~11月3日)でワールドプレミア上映される予定だ。

そんな彼らをサポートすべく、日本からも国際交流基金アジアセンターが積極的に支援に取り組んでいるほか、NPO法人CATiCがカンボジアの農村部の子供たちに映画を届けようと移動映画館のプロジェクトを行っている。

クォーリーカー監督がまっすぐ前を見て言った。

「私はカンボジアを愛しています。映画は歴史を伝えるのに、有効な手段だと思います。映画を嫌いな人はいませんから。映画を通して過去と向き合うことで我々は内省し、学んでいく。そうすることでようやく未来へ歩むべき道が見えてくるように思います」。

『消えた画 クメール・ルージュの真実』http://www.u-picc.com/kietae/

バポナ視聴覚リソースセンター http://bophana.org

国際交流基金アジアセンター http://jfac.jp

NPO法人CATi http://catic.asia