高畑勲監督「母をたずねて三千里」が西洋人にも受け入られた理由

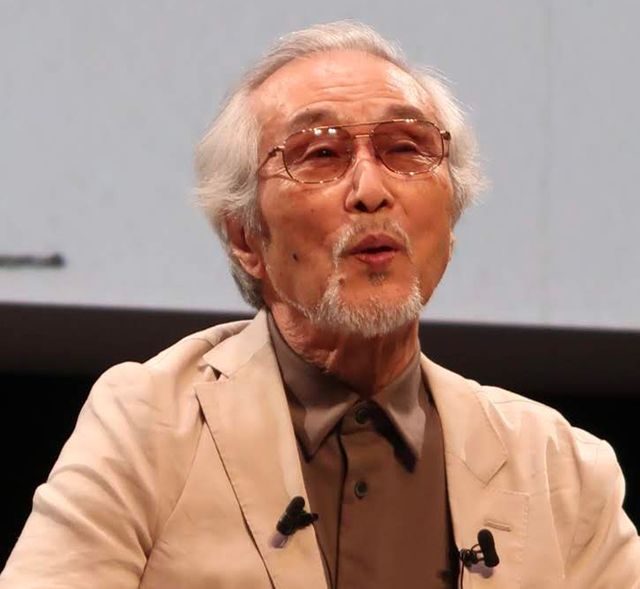

フランスで開催された第43回アヌシー国際アニメーション映画祭で、故・高畑勲監督が手掛けたテレビシリーズ「母をたずねて三千里」(1976)の制作秘話を語るイベントがあり、キャラクターデザインと作画監督を務めた小田部羊一が登壇した。トークの前には第1話の「いかないでおかあさん」と第2話の「ジェノバの少年マルコ」の上映もあり、特に親子の別れが切ない1話では会場のあちこちからすすり泣く声が響き、改めて不朽の名作の威力を見せつけていた。

同作は1976年1月4日~12月26日に、フジテレビ系のテレビアニメシリーズ「世界名作劇場」の枠で放送された。イタリアの作家エドモンド・デ・アミーチスの小説「クオレ」を原作に、イタリアの港町ジェノバに住む少年マルコが、アルゼンチンに出稼ぎに行ったものの連絡が途絶えてしまった母アンナを探して旅に出る“児童股旅もの(高畑監督)” だ。

スタッフは、同じ世界名作劇場で1974年に放送されて好評だった「アルプスの少女ハイジ」のスタッフが再集結。演出を高畑監督、場面設定を宮崎駿、さらに作画監督補佐にはNHK連続テレビ小説「なつぞら」のヒロイン・なつのモデルであり、小田部氏の夫人である奥山玲子さんが参加。イタリアをはじめ海外でも放送されており、この日も約200席の会場が学生などで満席となった。

もっとも小田部は「マルコがお母さんを探してアルゼンチンを延々と旅するものですから、描く方も辛かった。宮崎駿も同じ気持ちだったのではないでしょうか」と振り返った。

アニメの制作で海外ロケが珍しかった時代、「アルプスの少女ハイジ」に続いて本作でもイタリアとアルゼンチンへ向かった。しかし1年に及んだ「アルプスの少女ハイジ」での座りっぱなしの生活がたたって、小田部はぎっくり腰になってしまった。長旅に耐えられそうにないと思った小田部は同行を断念。現地へは高畑監督、宮崎、脚本の深沢一夫、美術監督の椋尾篁さんの4人が向かった。

参加できない代わりにと、高畑監督から手渡されたのが「ヨーロッパ俳優年鑑」。そこに掲載されていた多数の写真から、キャラクターを作るヒントにしたという。例えば、マルコのお父さんはイタリア映画『鉄道員』(1956)の監督・脚本家・俳優のピエトロ・ジェルミ。お母さんはルネ・クレマン監督『居酒屋』(1956)の主演女優マリア・シェル。旅先で出会うペッピーノ一座の座長ペッピーノ一おじさんは、イタリア映画『ナポリの饗宴』(1954)のパオロ・ストッパといった具合だ。

小田部は「当時、日本人には欧州人が珍しいわけです。なので出会った欧米人を一生懸命、観察しました。イタリア人が食事をして『ボーノ(おいしい!)』と表現したり、肩をすくめたりする仕草を。ありとあらゆる参考になるものを作品に取り入れようと頑張りました」と言う。本作が西洋人にも難なく受け入られている理由が、ここにあるようだ。

さらに高畑監督が物語に取り入れたのは、イタリアで1940~50年代に盛んとなったネオリアリズムで、まだ幼いマルコ少年に現実社会の厳しさを容赦なく味あわさせた。

小田部は「高畑監督も(同期の『狼少年ケン』などで知られる)池田宏も、戦後に入ってきたイタリアのネオリアリズムを描いた映画をたくさん観ていましたので、アニメとはいえ現実の厳しさをきちんと表現しなければいけないという意思を持っていました。とはいえ厳しすぎず、さりげなく感じさせる。そういう計算が演出でされていると思います」と分析した。

本映画祭ではほかに日本特集の特別上映として、高畑監督の劇場長編デビュー作『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968)も上映された。

高畑監督がこの世を去ってから約1年2か月。月日が経つほどに子ども向けといわれたアニメーション映画界にもたらした高畑イズムの影響の大きさを感じさせたイベントであった。(取材・文:中山治美)