『流浪の月』映画ならではのアレンジとは?李相日監督が明かすキーワード

2020年本屋大賞を受賞した凪良ゆうの小説を、広瀬すずと松坂桃李のダブル主演で映画化する『流浪の月』(公開中)。2016年公開の『怒り』から約6年ぶりに長編映画のメガホンをとった李相日監督に、原作からのアレンジを中心に話を聞いた。

本作は、かつて誘拐事件の被害者と加害者として世間に名を知られることになった家内更紗(広瀬すず)と佐伯文(松坂桃李)が、15年後に思わぬ再会をして周囲に波紋を呼んでいく物語。更紗が文と出会ったのは10歳のとき。叔母の家で複雑な事情を抱え、家に帰りたくない更紗(白鳥玉季)が公園で一人雨に濡れていたところ、19歳の大学生・文が更紗に傘をさしかける。その日をきっかけにともに暮らし始める2人だったが、穏やかで幸せな時間は夏の終わりのある昼下がりに唐突に終わりを迎える……。

『怒り』以来、6年ぶりに組む広瀬すず

李監督が原作を読んだのは、本屋大賞を受賞する前のこと。知人に勧められて読み、「『恋愛』という言葉では括れない濃密で清々しい二人の関係に、ある種の理想形を垣間見た」という。映画では、更紗が15年後に文と再会する大人時代にフォーカスしている。世間では更紗は「かわいそうな被害者」として認知されており、彼女が“加害者”である文と触れ合うのは決して許されない。李監督は、そんな2人の道行きをどう捉えたのか。

「大切なことは更紗の幼少期に込められていますよね。映画では一部しか描いていませんが、2か月強一緒に生活していた文との関係。二人でご飯を食べたり何かを見て笑ったり、そういう時間の蓄積が育んだ魂の交流があるはずで、そこを追体験できない(広瀬)すずはすごく難しかったんじゃないかと思う。目指すところは、再会した文との関係を大人として再構築するというより、子供時代に少しずつ戻っていくような。更紗が15年を経て失ったものを取り戻していく、帰っていく感じになるといいのかなと漠然と思っていました」

更紗を演じる広瀬すずと李監督は『怒り』以来のタッグとなる。前作ではまだ10代だった広瀬が、米兵に暴行を受ける少女という痛ましい役どころに挑んだ。それから6年。本作でもまた「痛ましい」難役となった。事件が起きてから15年後、ファミレスで働きながら恋人・亮(横浜流星)と平穏に暮らしていたはずが、文と再会したことによってこれまで封じ込めてきたさまざまな感情を噴出していく更紗。過去に対する同情の視線を向ける亮やバイト仲間を作り笑いでやり過ごす一方、文の前では自然と笑みがこぼれる。そんな大人時代の更紗を表現するにおいて重要だったのはどんなことなのか。

「笑顔もそうだけど、目線……でしょうか。あるいは、視線。そこに結構現れると思うんですよね。亮といるときは、隠し事をしているわけじゃないけど、心は見せていない。対して、文にはすべてをさらけ出す、ということすら意識しないほど自然体でいられる。例えば文とベランダ越しに話すシーンがありますが、二人を隔てる衝立が、更紗の中では存在しない。彼女にとって文の隣こそが自分の生きる居場所、そんな実感が重要でした。かたや、文は自分の中の解決できないもの、どうしようもできないことが、更紗との間にすりガラス一枚の壁を作っている。そうさせている部分がどうしてもあるのかなと」

更紗と文をつなぐ「水」

映像ならではの魅力として挙げられるのが、美術、そして撮影の力だ。村上春樹原作の『バーニング 劇場版』やポン・ジュノ監督の『パラサイト 半地下の家族』などを手掛けたホン・ギョンピョが撮影監督として参加し、マジックアワーをはじめ奇跡的な風景の数々を捉えている。とりわけ重要なモチーフになったのが「水」。これは、『69sixty nine』(2004)、『フラガール』(2006)、『悪人』(2010)などで組んできた美術の種田陽平との話し合いの中で浮かんだアイデアだという。例えば、原作では更紗と文が引き離される場所が動物園であるのに対し、映画では湖に変えられている。

「まず脚本を書く時点で動物園を違う場所に変えたいとは思っていたんですよね。単に文が逮捕された場所としてだけじゃなく、二人の記憶が焼きつく場所なので。脚本を書きながら、イメージを掴むためのロケハンもしました。種田さんとはこれまでにもご一緒していますが、『李さんの映画にはよく海が出てくるよね』というような雑談もしていて。いくつか街巡りをしながら対話する中で水が出てきて、最終的に湖に繋がった。二人をつなぐもの、記憶を呼びさますものとしての水の存在。雨や湖の水面は、常に二人の心情に寄り添っている。コーヒーもそうかも。文が営む喫茶店の前にも川が流れています」

更紗と文の間に水を介在させる、というアイデアは周囲にも派生していくこととなった。「更紗と文を水とするなら、亮は激情の火だなと。亮が登場するシーンはガスの炎と赤い鍋から入るんですけど、ソファーの色を決めるときにも赤にしてみようとか。そうすると、谷(多部未華子)は何かを育もうとする土。なので、衣装にベージュ、茶系を取り入れています」

幼少期の更紗と文を彩る今敏作品

そのほか、原作からのアレンジとして、文が愛読するエドガー・アラン・ポーの1編の詩が登場する。「ひとりで」と題した詩は「子供時分からぼくは他の子たちと違っていたーー」と始まる。「文の心境をおのずと追える詩を入れたくてスタッフと探しました。幼少期の更紗が文から取って読んだのは『ひとりで』という詩ですね。実はもう一つ『あのみずうみ、ーーに』という詩も登場させています。文が大学で受けている講義の題材として。編集で切ってしまったんですけど、撮影していたんです。文の内面を象徴する、ポーの二つの詩をリンクさせる狙いがありました」

そして、更紗が幼少期に文と過ごした自由な日々の描写。原作では文と更紗が『トゥルー・ロマンス』(1993年・トニー・スコット監督/クエンティン・タランティーノ脚本)や『アルプスの少女ハイジ』のDVDを観るシーンがあるが、映画では別タイトルに。なかでも、『東京ゴッドファーザーズ』(2003)、「妄想代理人」(2004※テレビ)、『パプリカ』(2006)と3作品もの今敏監督作品が用いられているのが目を引く。

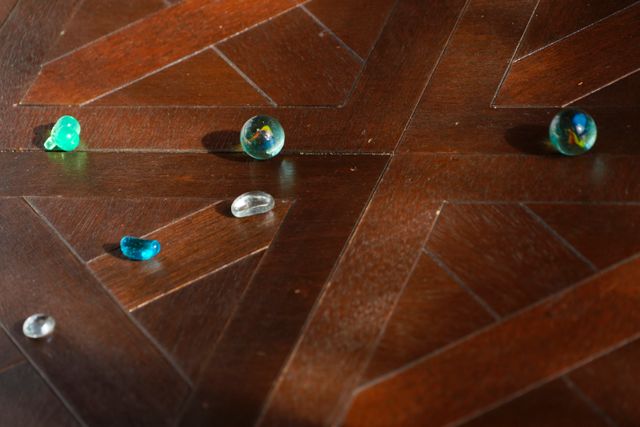

「更紗と文の関係にはものすごくリアリティーが大事だけど、寓話性というかファンタジーまでいくと行き過ぎなんですけど、どこか浮遊感が欲しかった。例えば、リアルに考えると部屋中にビー玉を散らかすのは不自然でもありますが、そこには光が欲しい。二人の世界観、特に子供時代には自由を想起させる色合いが欲しかったんです。また、『トゥルー・ロマンス』だと映像で観た時に生々しすぎると感じたのでアニメの方にシフトして、スタッフと協議をした結果、今敏さんの作品にたどりつきました。10歳の子が見るには少しハイブロウな作品。かといって生々しすぎないし、特に『パプリカ』はちょっと寓話性がある。そこが更紗と文の関係にも重なって結果的によかったんじゃないかなと思います」

喫茶店の店主と客という思わぬ形で再会を果たした文と更紗。誰にも理解されない絆で結ばれた2人は、どこへ向かうのか。映画オリジナルの見せ場が用意されたクライマックスでは、広瀬と松坂が自身のキャリアに残るであろう熱演を披露。涙なしに見られない迫真のシーンとなっている。(編集部・石井百合子)