市原隼人「べらぼう」盲目の富豪・鳥山検校役で白濁したコンタクトレンズ着用 「悩み続けた」撮影の日々

横浜流星主演の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」(毎週日曜NHK総合よる8時~ほかで放送中)で吉原の花魁・瀬川を身請けした盲目の大富豪・鳥山検校を演じる市原隼人。市原にとって大河ドラマへの出演は本作と同じ森下佳子が脚本を手掛けた「おんな城主 直虎」(2017・傑山役)、そして「鎌倉殿の13人」(2022・八田知家役)に続いて3度目となるが、「迷い続けた役だった」と語っている。

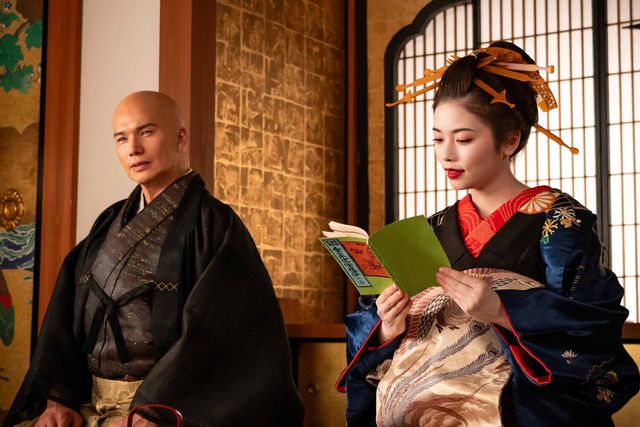

本作は、喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝、滝沢馬琴、東洲斎写楽らを世に送り出し、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった蔦屋重三郎(通称:蔦重/横浜流星)の生涯を描く大河ドラマ第64作。市原演じる鳥山検校は、幕府の許しを得て高利貸しを行い、多額の資産を築いていた。当時吉原でその名を轟かせていた花魁・瀬川(小芝風花)を莫大な金で身請けし、全てを手に入れたかのように見えたが妻の心だけは自分のものにできず、そこに蔦重の存在を感じ取る……という役どころ。

資料があまり残されていないという鳥山を演じるにあたり入口となったのが、新宿区にある「東京視覚障害者生活支援センター」での取材だった。

「視覚障害者の方々の生活をサポートする方のお話を伺ったり、視覚障害をお持ちの方とお話しさせていただいたのですが、印象的だったのが“今度結婚するんです”というお話しです。中途失明をされた方でしたので、元々お知り合いの方とご結婚されるのかと思いお話を伺ったら、全盲になられてから知り合った方とのご縁と伺って、“失礼ながらお相手のお顔を見ずに決められたんですね”と尋ねると、彼は“そう、見られないんです。でもすごく素敵な人で”と答えられた。その時に、形あるものはいずれ壊れていくかもしれないけれど、形ないものはいつまでも自分の中で壊れずに大切にしていけるんだという気付きを得られたんです。

そして、市原にとってもう一つ重要な経験となったのが、竹芝にあるダイアログ・ダイバーシティミュージアム「対話の森」で行われているイベント「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」。暗闇を探検し、視覚以外のさまざまな感覚やコミュニケーションを楽しむエンターテイメントだ。1988年、ドイツの哲学博士アンドレアス・ハイネッケ氏の発案によって生まれた本イベントはこれまで世界47か国以上で開催され、日本では1999年11月の初開催以降、24万人以上が体験している。

「視覚障害をお持ちの方が案内してくださるイベントなのですが、暗闇の中で数人の方と手を繋ぎ話しながら進んでいく中で、風を感じたり、水に触れたりする。上下左右の感覚もなく、自分がどこにいるかもわからず闇に吸い込まれていくようで、これまで感じたことがないほどの怖さを味わったんです。その気持ちは現場でもずっと持っていました。また、必然的に孤独と寄り添うということも体感しました。“誰かが相槌を打ってくれないと、一人でいるのと一緒”で、手探りのような人生を続けていかなければならない孤独があり、その痛みがわかるからこそ、相手の隙に入ることもできてしまうのが鳥山検校だと思っています。鳥山検校には周囲とどうしても概念がずれてしまう部分があり、人と通じ合えないことが常だったと思うんです。そんな中で瀬川と出会ったので、計り知れない思いが湧いたのではないかと思います」

孤独に生きてきた鳥山に希望をもたらしたのが、花魁の瀬川(妻となってから瀬以に)。市原は、鳥山が瀬川に惹かれた理由をこう話す。

「たとえるのが難しいのですが、瀬川は鳥山にとって芥川龍之介の『蜘蛛の糸』のような希望の光だったと思うんです。吉原では初会は、花魁はしゃべってはいけないしきたりがありますが、瀬川は鳥山のためにルールを破って本を読んでくれた。いわば“共犯者”になれたような気持ちだったと思うんです。瀬川は鳥山に寄り添う覚悟を持ち、1パーセントから関係を積み上げる気持ちをもってくれた彼女に鳥山は惹かれたのではないかと思いました」

劇中、鳥山の目は白濁した状態だが、これは市原自らの提案によるもので、市原は白濁したコンタクトレンズを入れて撮影に臨んだという。

「外見に関しては、初めは目に傷を入れるといった案もあったのですが、やり過ぎるとそれが印象になってしまうのでやめましょうと。白濁したコンタクトレンズは実際に入れると、共演者の輪郭がなんとなくわかるくらいで、横から光が入ってくると反射で視界が0になる状態でした。ほぼ20パーセントぐらいの視界なので、(動きを決める)段取りの段階では外し、本番でつけるようにしていました。お芝居をしている最中はほぼ見えない状態。常に周りの音や匂い、漂う空気を頼りにして、瞬きもしないようにしていました。目をつぶった状態でお芝居をするのか、開けた状態でするのかもすごく迷ったのですが、目をつぶってしまうと生々しさがなくなってしまうように感じられたので目を開けた状態に。周りがドキッとする、全て見透かされているように感じる、実は目が見えているのではないかと思わせる所作がとても難しかったのですが、そうしたアプローチに対する迷いがお芝居にも出ればいいなと思っていました」

また当初は鳥山検校の地位をふまえ豪快なイメージを考えていたが、森下の脚本、チーフ演出・大原拓の作り上げた空気から「品」を重んじることとなった。

「当初、鳥山が自分の地位を使って巨大な富を得たこともあり、豪快な様があってもいいのではないかとも思っていたのですが、森下さん、大原さんが作られた鳥山の空気感が品に溢れるものだったので、品は残しておかなければならないと意識しました。それに伴い、ゆっくりとした動きを提案させていただきました。相手の1つ1つのリアクションを確認し、先の先の先まで読んでいるような雰囲気を映したい、常に何を考えてるかわからないさまでありたい、動きそのものがサプライズでありたいと。加えて、鳥山は触れて確認したいという思いがあるのではないかと思ったので、瀬川の顔に触れる動きも取り入れさせていただきました」

そして、市原が前のめりで臨んだというのが三味線。市原は、三味線が「鳥山の哀しみ」を表すものと解釈した。鳥山は瀬川を身請けするも、瀬川(瀬以)は幼いころより蔦重を想い続けており、やがて鳥山は蔦重の存在に激しく葛藤する。第11回では、蔦重を救った鳥山に瀬川が声を弾ませて礼を言う場面があり、その際、鳥山が三味線を奏でていた。

「“早く練習させてほしい”とお願いをしていました。それと、どういった方が三味線を弾いていたのかなど時間をかけて歴史も先生に教えていただきました。(第11回の場面の鳥山の心境は)すごく難しいところで。ある意味、鳥山の逃げ道でもあったのかなと思うんです。自分の中にある哀しさを三味線に落とし込んでいるのではないかなと。あの場面ではセリフを言ってから弾いた方がいいのか、音を鳴らしてからセリフを言った方がいいのか、いろいろ考えたのですが、何を考えているのかわからないように映ればいいなと思っていました」

鳥山検校を演じ、改めて「どんなに寄り添おうとしても寄り添えない役がある」と葛藤したという市原。それでも「当時の人々の胸の内はわからないけれども、こうであってほしいというロマンを描くのが大河ドラマ、時代劇だと思うんです。そこには今を生きる手立てになるのではないかというスタッフ、キャストの思いも含まれていると思いますので、この作品が現代を生きる人々を後押しできるような存在になればと思っています」と願いを込めていた。(取材・文:編集部 石井百合子)