|

前作「グリーンデスティニー」(green destiny)では、CGを駆使した映像美で観客を魅了し、アカデミー賞を受賞したアン・リー監督がアメリカの人気コミックマーヴェルのスーパーヒーローである超人ハルクのリメイクに挑戦した。

飛躍距離三キロ、戦車をもわしづかみにし、縦横みじんに暴れ回る緑色の巨人。実写化は困難といわれていた超人ハルクは現代のCG技術により、見事スクリーンによみがえった。

まほ はじめまして、アン監督。インターネットは利用なさるんですか? まほ はじめまして、アン監督。インターネットは利用なさるんですか?

A いやあ、あんまり。

まほ え?!それじゃあ、メールとかは?

A 全然。僕はタイプがとても遅いんです。だからいつも秘書にやってもらっているから、プリントされたのを読んでいるだけ。ローテクな人間なので。高度なCGを使った映画の監督だというのに、とても皮肉ですよね(笑)。

まほ 本当に。私は、あなたはコンピューターのエキスパートだと思っていました。

A 私と一緒に映画を作ってくれる人たちは、本当に大変だと思います。時代の最先端の技術をもった彼らに、アナログ人間の私と古典的な映画を作っていってもらわなければいけない。それがいつでも一番大変なんです。

まほ ハルクは具体的にどのように、作られたものなんでしょうか?

A もともとCGの技術チームにハルクのモデルというのは与えられていませんでした。ですから、私のもっているヴィジョンを彼らに正確に伝えなければならない。一つ一つのシーンに合わせた、動き、顔の表情、全てを確認しながら自分たちでハルクを作り上げていったんです。それはとても、過酷な作業でした。称賛に値するのは、監督の私ではなくて素晴らしい技術スタッフたちなんですよ。

まほ それではCGの技術を学んだことはなかったのですか?

A CGのコースはどこの大学でも授業料が高いですからね(笑)。でも、今回はとても高度な映像を必要としたので、勉強はしました。もともと私のバックグラウンドは、マトリックスのようなSFではなく、ドラマでしたから常に俳優たちと向き合いながら映画を撮影してきました。

でも、この映画はハルクが人間であるときの俳優はいても、“ハルク”を演じる俳優は存在していなかったので、エンターテイメント的要素を含んだシーンでは私の頭の中で観客を沸かせるほどに大暴れするハルク自身をヴィジュアル化させながら演出していかなければなりませんでした。

そのために、ストーリーボーダーに頼み、アニメーションも作りました。ハルクが画面に入ってくるのは、当然のことながら全てを撮り終え編集作業の時ですので、それは私にとって初めての試練でした。

まほ それでは、俳優の方々もまた、大変だったのではないでしょうか。 まほ それでは、俳優の方々もまた、大変だったのではないでしょうか。

Aええ、とてもハードだったと思います。彼らはまず私を信じるしかなかったんです。彼らには、相手のハルクが見えていないのですからね。

まほ ということは、ハルクの代わりに動きだけ見せるような代役もたてなかったのですか?

A いません。ですから、俳優たちはまったくの無に向かって演技をしなければなかったんです。私の指示通り正確に動き、演じてくれました。

「ハルクはこのくらいの大きさで、こんな表情をして、こんなふうに話すよ」、というふうに説明するんです。でもまあ、恐竜から逃げろっていうよりは大変じゃなかったんじゃないかな(笑)? 目に見えない相手に演技するのも大変だったけど、それよりも、いかにもコミック的なセリフをいかにドラマチックに話すかの方が彼らにはハードだったようだよ。

まほ 先ほどのあなたのお話で、ジェニファー・コネリーは素晴らしい働きをしたと思いました。なんといっても、ハルクの“相手役”ですものね。

A そうですね。彼女は、全て瞳で演技をしてくれた。出来上がったものを観たとき、彼女が見つめる瞳の中に、確かにハルクが映っていた気がしました。

まほ 実際、俳優“ハルク”はいかがでしたか?

A ハルクはほとんど私が演じました(笑)。基本となるアニメーションを作っていた時も、アニメーターたちはハルクの感情や、顔の表情を作り出すのにとても苦労したんです。ですから、まず私がハルクを演じているのを撮影し、その映像を参考にしながハルクを作っていったんです。

まほ それではハルクは“アン・リー”だったんですね。

A 87パーセントは私です(笑)。さすがに3マイルジャンプは出来なかったので(笑)。

まほ 素晴らしい演技でしたね

A そう願いたいです。

まほ 出来上がったハルクには満足なさいましたか?

A 2003年という時代のおかげで、とても満足のいくハルクが作れたと思います。ここ1,2でCGを使った映像の技術は飛躍的に進歩しましたから、その成果を多いに生かせたと思いますし、また、そういった特殊効果だけではなく、愛や、芸術的な面でも大変優れたものが作れ、私自身はとても誇りに思っています。

まほ この作品では女性のヒロインがとてもたくましかったですね。このようなアメリカンコミックの女性ヒロインというのは、バットウーマンを除いては被害者の女性が多い。例えば、敵に捕まって「助けてー!」というような。それが、この作品では、むしろヒロインに助けられるハルク。であり、母親のような強さをもっていましたが。

A はい、母親のような女性ヒロインというのは、私の映画には欠かせないものです。ただ強いというわけではなく、男性が大きな壁にぶつかったときに支えてくれる女性像です。私の人生でも、そんな女性たちに助けられてきましたから(笑)。

まほ 今まで監督がつきあった女性たちは、そんなタイプの女性が多かったんですか?

A その通りです。私が魅力を感じるのは、知的で、クリエイティブ、的確な判断が常に出来る女性であって、セクシーな女性は苦手なんです(笑)。それは私自身の問題ではあるんですが、この作品を作る上ではとても重要なテーマになりました。 A その通りです。私が魅力を感じるのは、知的で、クリエイティブ、的確な判断が常に出来る女性であって、セクシーな女性は苦手なんです(笑)。それは私自身の問題ではあるんですが、この作品を作る上ではとても重要なテーマになりました。

まほ 男性というのは……私には二歳の息子がいるんですが、彼を見ていると男の子はお母さんに弱い。どんなに反抗しても最後には一番守ってもらえる存在ですからね。

A そうですね。それは、ハルクにも同じことがいえて彼は幼いころに母親を亡くしている。父親は、頭のおかしい暴力的な人間。知らないうちに、自分の知らない“母親”の要素をもつヒロインに魅かれていく。彼女にとってはあんなに依存心の高い男はきっと迷惑なんでしょう。いらいらするんじゃないかな。きっと女性の観客はそう思われるんじゃないでしょうか?

まほ いえ、私自身は甘えんぼうの男の人は好きですよ(笑)。まあ、人それぞれですが…。

A でも、あなたのいう通り、このようにヒロインがヒーローを心の闇から救い出すというのは新しいスタイルかもしれないですね。

まほ たしかに! それから、スクリーンを分割させてしまうというのも、とても斬新に感じたんですが。あのアイデアはどこから来たんでしょうか?

A ああいった手法は昔のアニメや、70年代のドラマでは使われていたんです。ニュース番組でもよくご覧になると思います。でも、実際大きなスクリーンで映す映画であのスタイルを使ったのはCGの次に大きな冒険でした。編集の機材を使ってどこまで挑戦できるかを知りたかったんです。しかし、そのお陰でさまざまな面白いシーンを作りだすことができました。

まほ そうですね。実写なのにまるで漫画を読んでいるような。そんな不思議な感覚でした。監督自身、アメリカンコミックはよく読まれるのですか?

A それが全然。ハルク以外は読んだことがないんです。私が、小さいころは、アメリカの漫画より、日本の漫画ばかり読んでいました。オトナになってからも、「スラムダンク」なんかはたまに読んでいますよ。この映画を作るようになって、ようやくコミックの面白さが分かってきたんで、ハルクには感謝しているんです(笑)。

まほ 日本の漫画で実写化したいものはありますか?

A まだ見つかってはいませんが、「ドラゴンボール」なんかは面白いかもしれないですね。あれにはいろいろな要素が詰まっていますからね。台湾でも一番人気があるんですよ。

まほ 今回のロケ地サンフランシスコを選んだのはなぜでしょう? 坂や、ゴールデンゲートブリッジなど、とてもうまく使われていたように思えたのですが。

A まず、バークレー大学の雰囲気がとても気に入っていたのとサンフランシスコの市民の皆さんを怖がらせてみたかったからです。(笑) 初めてサンフランシスコを訪れたとき、今から20数年ほど前だったんですが、私はこの町に恋に落ちてしまったんです。美しいベイエリアに、街の景観、縦横に走るケーブルカー。それ以来、サンフランシスコは映画の撮影には一番の土地だと思っています。ニューヨークと互角ぐらいじゃないでしょうか。

まほ 最後の質問になりますが、ハルクのパート2の予定は?

A まだ分かりません。1作目で、精根尽きて今はくたくたなので、しばらくゆっくりやすみたいと思います。毎日が緊張の連続で、毎晩ハルクの悪夢にうなされていたので(笑)。

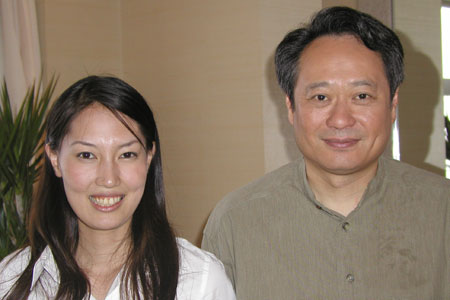

アカデミー賞を受賞した巨匠アン監督。会うまでは、とにかくドキドキでしたが、ご本人は「アン・リー」というより、むしろお隣の小宮さん?? とてもフレンドリーな感じのとってもチャーミングなおじさま。

帰りがけに、「よく寝て下さいね」というと、「そういえばハルクの父親が、いっていたね“sweet dreamノ.. キャア~!」なんて言っておちゃめな面をのぞかせてくれました。

ぶっちゃけ、アン監督の隣りに、巨匠戸田奈津子大先生がいて、私の下手くそな英語がほとんど聞こえてしまっているという状況もかなりどきどきでインタビューは超小声!おかげさまで、質問も噛みまくりの私だったのでした。

(インタビュー・文/森田まほ)

|

まほ はじめまして、アン監督。インターネットは利用なさるんですか?

まほ はじめまして、アン監督。インターネットは利用なさるんですか? まほ それでは、俳優の方々もまた、大変だったのではないでしょうか。

まほ それでは、俳優の方々もまた、大変だったのではないでしょうか。 A その通りです。私が魅力を感じるのは、知的で、クリエイティブ、的確な判断が常に出来る女性であって、セクシーな女性は苦手なんです(笑)。それは私自身の問題ではあるんですが、この作品を作る上ではとても重要なテーマになりました。

A その通りです。私が魅力を感じるのは、知的で、クリエイティブ、的確な判断が常に出来る女性であって、セクシーな女性は苦手なんです(笑)。それは私自身の問題ではあるんですが、この作品を作る上ではとても重要なテーマになりました。