アジア映画のニューウェーブ!いま知っておきたい注目の監督たち

今週のクローズアップ

毎年、4月下旬から5月上旬にかけてイタリア・ウディネで開催され、アジア映画のプロフェッショナルたちが各国のトレンドを伝えるべくセレクトした映画を上映するウディネ・ファーイースト映画祭。その上映作品から、映画好きなら知っておきたい話題の監督5人に注目し、彼らの作品を紹介します。(編集部・石神恵美子)

セリフが哲学的!詩のような映像が心に残るロードムービー

中国:ハン・ハン監督『いつか、また』

中国版ツイッターWeiboで4,000万人以上のフォロワーを持ち、若者からの圧倒的な支持を得ている若手作家ハン・ハンが初めて監督・脚本を務めた作品であり、中国では大ヒットを記録。プロのレーシングドライバーとしても活躍しているハン・ハンが手掛けたロードムービーということで、派手なカーアクションが繰り広げられ、勢いだけで突き進む作品を想像していたが、予想は大きく外れ、どことなく物憂げな雰囲気が全体を貫く詩的なロードムービーに仕上がっていた。

中国最東端の小さな島に暮らす3人の男たちが、その中の教師である一人が中国本土の西の地に赴任することになり、見送りがてら本土を旅するというプロローグで始まる。そうして、始まった彼らの旅は出会いと別れを繰り返すわけだが、ナレーションの声の主であったメンバーが、序盤に脱落するというまさかの展開。そこで、グッとストーリーに引き込まれると同時に、映画の主題もつかめてくる。それはまさしく、人生の予定不調和性だ。観客には主人公のように思えた男が、合流を果たすこともなく話は続いていく。

ハン・ハンが小説家というだけあって、小説的な言い回しのセリフがあるのも事実であり、哲学的なセリフを陳腐だと揶揄(やゆ)する声もあるかもしれないが、それをさらりと言えて、絵になる俳優をキャスティングしたあたりハン・ハンの手腕かもしれない。

そして何より、打ち上げられたロケットがすぐに空中で爆発してしまう、恋したコールガールのことを忘れようとカードをトイレで流すも決して流れていかないなどの描写は、映像だからこそできる効果的な表現だ。自分を取り巻く全てが自分の運命を暗示するかのようでありながらも、当の本人だけが自身の運命を把握できないもどかしさを、ふとした瞬間にうまく表現している。

また、全体を通してあえて中国と特定できない土地を選んで撮影したかのような、どこか架空の土地をさまよい続ける主人公たちの姿はきれいなカメラワークと相まって印象的で、彼らの旅に比喩的な響きを帯びさせる。つかめそうでつかめない未来に悩まされる二人だが、だからといってこの映画が感傷的になりすぎていないのは、道中での出会いがユニークだからだろう。

青春映画のプロ!フレッシュな才能を開花させることに卓越

台湾:イー・ツーイェン監督『コードネームは孫中山』

監督した作品の数は少ないものの、高校生のひと夏の恋をリアルに描いた『藍色夏恋』や、日本・台湾・中国の監督と俳優によるオムニバス形式で展開されるラブストーリー『about love アバウト・ラブ/関於愛(クワァンユーアイ)』などで注目を浴びたことのあるイー・ツーイェン監督。そんな監督が『藍色夏恋』(2002)以来12年ぶりに、長編映画でメガホンを取った作品が『コードネームは孫中山』だ。日本では未配給・配給未定ながらも、第10回大阪アジアン映画祭ではグランプリと観客賞を受賞している。

学費を払えない貧しい男子学生たちが、学校の倉庫にあった孫中山(孫文)の銅像を盗み、売りさばいてお金を手に入れようとたくらむも、同じことを企てる者が学校にいることが判明して騒動が起こる青春ドタバタコメディー。

100新台湾ドル紙幣には孫文の肖像が描かれており、「孫文=お金」という安直なコードから、一歩踏み込んだ「孫文=中国革命の父」といった社会的・歴史的コードに台湾・中国のバックグラウンドを持たない者が気付くのは容易なことではない。

そして笑いの多くが、何度も繰り返されるぎこちない会話や少女アニメ風のお面をかぶった男子学生たちの大げさなジェスチャーから引き起こされるため、表面的かつ単調に感じることもある。しかしながら、この映画の最大の魅力は少年たちの生き生きした演技にある。そして、彼らはみなアシスタントディレクターが道端で声を掛けて発見した新人だというから驚きだ。

『藍色夏恋』でも新人をヒロインに抜てきしたことが功を奏し話題になったが、本作では新人をグループ単位で発掘するという偉業を成し遂げたツーイェン監督。アシスタントディレクターが集めた何千という候補者たちと一対一で面談をし、グループ内でのバランスなども考慮した上で、リハーサルの段階でようやく22人に絞れたという。しかし、その時点でも、誰がどの役を演じるか一切決めていなかったといい、いかに慎重な過程を経ているかがわかる。

監督の鑑識眼は見事で、それぞれの役者の個性を生かした配役がなされており、「クラスに一人はいるよね、こういう子」と思わず笑ってしまうほど、みなリアリティーがあり、昔のクラスメートに再会したような懐かしい気持ちにさせてくれる作品に仕上がっている。

映画に懸ける情熱がすごい!カンボジア映画界を奮い立たせる女性監督

カンボジア:ソト・クォーリーカー監督『遺されたフィルム』

カンボジアの新たな映画史の到来を感じさせる力強い作品『遺されたフィルム』を作り上げたのは、女性監督ソト・クォーリーカー。監督デビュー作でありながら、本年度ウディネ・ファーイースト映画祭では寄付会員によるブラック・ドラゴン賞、第27回東京国際映画祭アジアの未来部門で国際交流基金アジアセンター特別賞を受賞するなどしている。機材不足など恵まれていない製作環境下で、国外のクルー(主にオーストラリア)の助けを頼りに製作したという本作。率直に言って、感覚的に優れた画(え)を撮るタイプの監督ではないかもしれないが、映画の持つ力を信じ、一生懸命映画製作に取り組んだ努力のたまものといったような作品に仕上がっており、監督の真摯(しんし)さが伝わってくるのが魅力だ。

プノンペンに住む少女がある日、不良仲間とアジトとして使用していた廃業になった映画館で一本のフィルムを上映すると、そこに映し出されたヒロインは、なんと若き日の母親であった。当時のカンボジア映画はポル・ポト派の共産主義政策によって破壊されていたという歴史を知り、そのために失われたとされる母の主演作のラストシーンをベテラン映写技師らの助けを借りて作り直そうと大奮闘する過程で、さまざまな真実が明らかになっていくというストーリー。

ダヴィ・チュウ監督のドキュメンタリー『ゴールデン・スランバーズ(英題) / Golden Slumbers』をベースに、メロドラマのようなタッチでありながらも、カンボジアの歴史と家族の歴史が二重構造で語られる点は面白く、歴史的教訓を含むと同時に、罪悪感など複雑な人間の感情や心理にも切り込んでいく。

人間関係を描いた作品では、特定のキャラクターに感情移入しがちになり、そのキャラクターが幸せな結末を迎えられるか勝手にやきもきしてしまうものだが、この映画は違う。勧善懲悪ではなく、誰しもが誰かにとっては善であり、悪であるといった具合に、観客は全てのキャラクターの立場を俯瞰(ふかん)することになる。真実を知った上で少女は一体どんなラストシーンを撮影するのか、その結末は理想論的かもしれないが、心を揺さぶられずにはいられないものになっている。

美しい衣装で魅せるだけじゃない!泣かせるための演出も外さない!

韓国:イ・ウォンソク監督『ザ・ロイヤル・テイラー(英題)/ The Royal Tailor』

本年度ウディネ・ファーイースト映画祭で観客賞第2位とマイ・ムービーズ観客賞をダブル受賞した『ザ・ロイヤル・テイラー(英題)』(日本配給未定)を手掛けたのは韓国のイ・ウォンソク監督。デビュー作となったロマンチックコメディー『男子取扱説明書』(日本未公開)に続く、彼の2作目は李氏朝鮮における王室の衣服の提供や王室の財貨などを管理する尚衣院(サンイウォン)を舞台にした時代劇だ。

庶民出身で天才肌のデザイナー、イ・ゴンジンが現れたことで、王室の服作りに人生をささげてきたチョ・ドルソクは同朋を見つけたことに喜びを見いだす一方、不安に駆られるようにもなる。同時に、彼の存在は王と王妃の関係にまで悪影響を及ぼし、徐々にこじれていく王室の人間関係を壮大に描いた作品。

近年、世界各国で好意的に受け入れられている韓国映画だが、韓国では監督として作品を作り続けることの難しさが問題になっている。新鋭の監督にはすぐに巨額の製作費で映画を作るチャンスが巡ってくるものの、それで成功しないと後がないというプレッシャーから、ここぞとばかりに出しうる限りのアイデアを全て注ぎ込み、それが最初で最後の監督作になってしまうケースが後を絶たないという。そんな中、ウォンソク監督にも莫大な製作費で映画製作するチャンスが与えられたわけだが、ウォンソク監督はエンターテインメントとして申し分のない出来栄えの作品を見事に作り上げた。

展開の読めるストーリーでありながらも、日本でも人気の女優パク・シネ(王妃役)をはじめとする俳優陣の安定した演技は観客を飽きさせない。そして何より、韓国の伝統衣装を現代風にアレンジしたカラフルで美しい衣装の数々は魅力的で、そればかりが話題になってしまいそうなテーマの映画だが、そうならないよう、デザイナー2人の関係が丁寧に描かれているところはさすがだ。衣装を作る喜びを分かち合える唯一の友でありながら、ライバルでもあるという関係が消滅する結末は、観客の涙を誘うものになっており、ウディネの会場では終盤からすすり泣きの声が響き渡っていた。

フィリピンのユニークなアイデンティティーを垣間見せるコメディー

フィリピン:クリス・マルティネス監督『ザ・ギフテッド(英題) / The Gifted』

フィリピン若手監督の登竜門であるシネマラヤ・フィリピン・インディペンデント映画祭で、監督デビュー作『100』が監督賞・脚本賞・観客賞・主演女優賞・助演女優賞を受賞、第13回釜山国際映画祭でも観客賞を受賞し、一躍注目の的となったクリス・マルティネス監督。以降も、『ヒア・カムズ・ザ・ブライド(英題) / Here Comes the Bride』(日本未公開)はフィリピンで大ヒットを記録、脚本を担当した『浄化槽の貴婦人』はアジア・フィルム・アワードで脚本賞にノミネートを果たすなどしている。

そんなマルティネス監督の新作コメディー『ザ・ギフテッド(原題)』(日本配給未定)は、頭脳明晰(めいせき)だがとてつもなくブサイクな少女2人(アイカとゾーイ)が学校で出会い仲良くなるものの、アイカにいつも首席を取られふに落ちないゾーイが何とかしてその座を奪おうと、ハンサムな転校生マルコの宿題を引き受ける代わりに、アイカを誘惑するよう強要する。そして、お金持ちであるゾーイの両親の根回しでアイカではなくゾーイが卒業生代表としてスピーチをすることになるなど、二人は険悪なまま別れを迎える。そして時はたち、持ち前の頭脳で当然のごとく出世し、整形手術で完璧な美貌を手に入れた二人はそれぞれの人生を歩んでいたものの、メディアに引っ張りだこになり、再びライバル関係になるというのが本作の大筋だ。

話の展開に大きな飛躍があるように感じるが、それは物語の最後に大きなどんでん返しがあるからであり、そのことがわかると、この雑な展開にも納得させられてしまうところがニクい。学生時代のブサイクな少女から整形をして美女に変貌するまでを同じ女優が演じており、美女2人がコントでもしそうなわかりやすい特殊メイク(というより、むしろ小道具を身に着けてといったほうが適切にも思えるほど雑な風貌)で登場。そのインパクト大の二人のビジュアルと、『ナポレオン・ダイナマイト』『ウェルカム・ドールハウス』にも通じるようなダサかわいいアートプロダクションがこの映画を支えている。

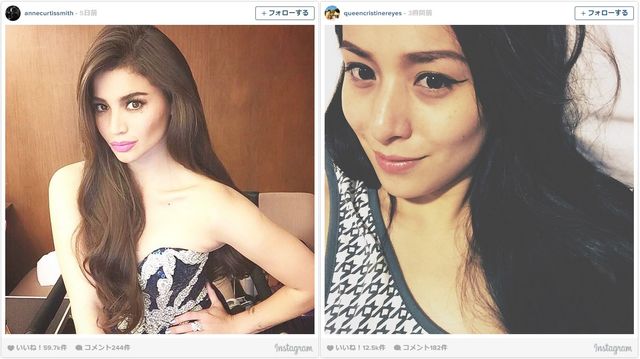

一見、フィリピンにおける経済的・教育的格差を浅はかながらも批判しようとしているだけの大衆映画のようにも思えるが、フィリピン人に見えない全くタイプの異なる女優2人、東アジアの女優のようなクリスティーン・レイエスとラテンアメリカ系に見えるアン・カーティス(実際にはオーストラリアとフィリピンのハーフ)をキャスティングしていたり、キリスト教国家であることを示唆するエピソードがあるのは、スペインの歴史的支配の影響を受け、アジアのラテンアメリカともいわれるフィリピンのユニークなアイデンティティーを描こうとしているのかもしれないと思うと、印象が変わる作品だ。