第2回 『野火』への道~塚本晋也の頭の中~

『野火』への道

大岡昇平の原作小説「野火」の映画化を思い立ってから二十数年。塚本晋也監督が遂に夢を実現し、映画『野火』が7月25日に東京・渋谷ユーロスペースほかで全国順次公開されます。劇場映画デビュー作『鉄男 TETSUO』(1989年)から常に独創的かつ挑発的な作品を発表し続けてきた鬼才がなぜ、戦争文学の代表作といわれる「野火」にたどり着いたのか? 製作過程を追いながら、塚本監督の頭の中身を全8回にわたって探っていきます。(取材・文:中山治美)

■原作「野火」

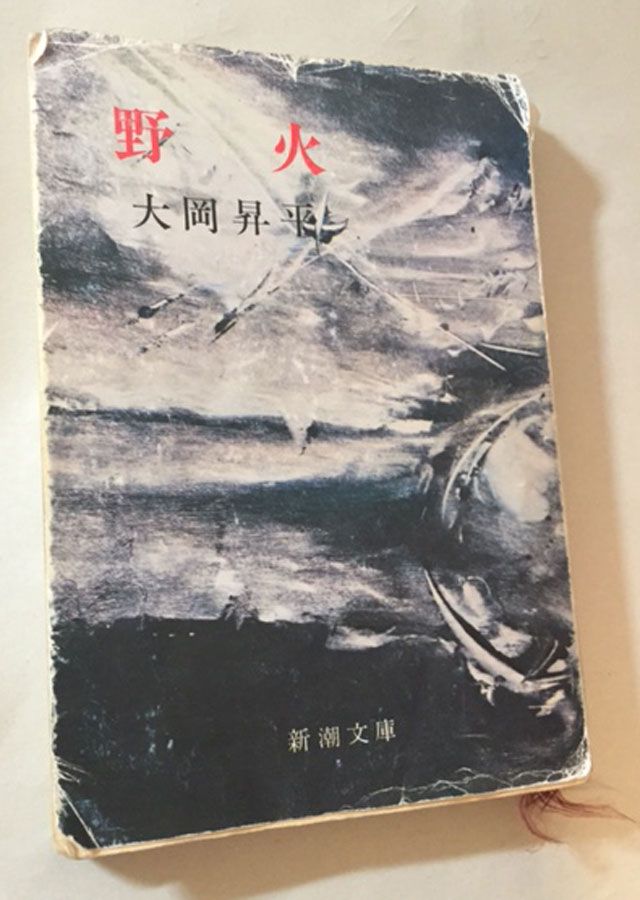

塚本晋也監督の手元には、大岡昇平の小説「野火」(新潮文庫)の文庫本が2冊ある。高校時代に初めて「野火」を読んで衝撃を受けて以来、ずっと映画化を構想してきた。何度も何度も繰り返して読んだ初代文庫本はボロボロになり、2代目を購入したのだという。原作の何が塚本監督の心をとらえたのだろうか。

「初めて小説を読んだときに感じたのは、フィリピンのものすごくきれいな自然に対して、そこにいる人間の暗い心というコントラストが非常に強く印象に残ったのです。田村一等兵の主観で描かれ、あたかも自分も戦場に放り込まれたような感覚に陥ったんですね。当時、他の戦争文学も読んだと思うのですが、大岡さんのこの小説ほど刺激を受けたものはありません。その後、何回読んでも印象が変わらないどころか、読むたびに一層、最初に読んだときの印象がより鮮明になっていく。映画化を意識してから読んだ後も、イメージに変化はありませんでした」(塚本監督)。

その頃、同じ原作を基にした市川崑監督『野火』(1959年)が誕生していた。映画少年だった塚本監督は、当時、東京・銀座にあった名画座「並木座」(1998年に閉館)で鑑賞している。しかし市川監督版はモノクロ。撮影場所は御殿場だった。

「市川監督のことは大尊敬していますし、映画もものすごく面白かったです。実際、当時『曇天』という映画を8ミリで自主製作したのですが、原作こそ山上たつひこさんの漫画『光る風』を勝手に映画化したものですけど、モノクロでの撮影や戦争への嫌悪感など市川監督版『野火』の影響をかなり受けています。ただ市川監督版のカメラは、主人公たちの心の中に迫っていくような感じだったので、自分が原作を読んだときに受けた印象のまま、挑んでみたいという気持ちがずっとありました」(塚本監督)。

塚本監督が原作物を手掛けることを、意外に思う人もいるだろう。平凡なサラリーマンがある日突然、鉄化する『鉄男 TETSUO』(1989年)で劇場デビューして以来、独創的な作品でカルトなファンを獲得してきた。だが原作物も手掛けてはいる。漫画家・諸星大二郎の「妖怪ハンター」シリーズの中から「海竜祭の夜」を基にした『ヒルコ 妖怪ハンター』(1991年)や江戸川乱歩の短編小説が原作の「『双生児 - GEMINI - 』(1999年)など。気鋭監督が文豪の怪談小説に挑んだオムニバスドラマ「妖しき文豪怪談」(2010年)では、太宰治の「葉桜と魔笛」にも挑んでいる。しかし「野火」では、これまでと違うアプローチで挑んだという。「いつもは、原作をいかに自分の世界に引きつけようかと考えるんですが、今回は、実際に戦争を体験した人が書いたものを、あくまで自分が追っていくというアプローチです」。

■いざ!フィリピンへ!

映画化に向けて具体的に動き始めた2005年。塚本監督がまず行ったのが、戦争体験者へのインタビューだった。当時の助監督がリサーチした結果、出会ったのが元海軍兵曹長で、フィリピン戦場の経験者として戦友たちの遺骨収集事業に携わっていた寺嶋芳彦さん。ご自宅に伺い、貴重な資料を拝見しながら、インタビューを行ったという。

「衝撃だったのは、寺嶋さんがフィリピンで米軍に保護されたときの写真。飢餓状態だったことから、本当に骨と皮だけといったやせっぷりだった。そのときに遺体が転がっているような戦場の写真も見せていただいたのですが、それが、人間がただの肉の塊として壊れて、むちゃくちゃになって、ただの物体となって写っていた。むなしいやら、怖いやらであっけにとられました」

「それまで自分は映画の中で、暴力描写をよくしてきました。でもそれは、人間の中には誰しもが暴力性を持っているのだということをファンタジーで描くことで、逆に、自分の意図する暴力への警鐘や嫌悪感を感じ取ってもらえたらと思っていたんです。でもその写真は生々しくて、ファンタジーで描くことなんて決してできないし、むしろリアルに伝えなければいけないのではないか。そう思って『野火』では、写真で見た衝撃をそのまま映画にしたいと思いました」(塚本監督)。

続いて塚本監督は寺嶋さんの紹介で、厚生労働省の委託事業として行われていたフィリピン・レイテ島での遺骨収集事業に参加することとなった。戦没者の魂に触れるだけでなく、映画『野火』をフィリピンで撮影することを想定し、田村一等兵がたどった道のりを追体験したかったのだ。原作を片手に、文中にも登場するパロンポンやオルモックなども巡った。しかし、もはや街は近代的に整備され、戦争の面影を感じることすら難しいくらいだったという。

ならばと、レイテ島にいた多くの日本兵が追い詰められ、命を落としたカンギポット山(歓喜峰)に登ることにした。反政府ゲリラが存在して危険であることから、念のため、山専用のガイドを雇ってのハイキングだった。しかし、甘かった。11月とはいえ、フィリピンは猛烈に蒸し暑い。全く整備されていない慰霊碑までの道のりは険しく遠く、一歩足を進めるたびに容赦なく体力が奪われていく。そしてゲリラ以上に、うっそうとしたジャングルに、自然の脅威を感じたほどだった。「これがこの旅のメインイベントか? と思うくらいに本当に大変で、精も根も尽き果てました。当時の兵士たちはこの山に追い込まれ、ただ動物的に動くしかなかったのではないか……。そんなことを肌で感じました」(塚本監督)。

この旅で、寺嶋さんの紹介で地元の有力議員と面会し、映画『野火』を製作する際の協力も取り付けた。だが、具体的な進展はせずに立ち消えとなった。塚本監督の方も映画『悪夢探偵』シリーズに『鉄男 THE BULLET MAN』(2009年)と相次いで製作に入ったことに加え、病で倒れた両親の介護というプライベートな事情も重なった。「2005年に寺嶋さんに出会ったときで、すでに85歳だった。寺嶋さんに観ていただくためにも、早く映画化しなきゃと焦る気持ちもある一方で、どこかで『いつか実現できるだろう』という楽観した部分もありました。実際、戦争の背景について勉強を始めたのは、フィリピンからの帰国後でしたからね」(塚本監督)。

映画が完成したのはそれから9年後。2014年6月に行った初号試写には、寺嶋さんも招待した。しかし高齢で体調が思わしくなく、出席はかなわなかった。代わりに、寺嶋さんと共に取材に協力してくれた息女が足を運んでくれたという。

「戦争は絶対に起こしてはいけないことです」。

鑑賞後、彼女が語気を強めて述べた言葉に、作品に込めた思いが通じたとうれしく思う一方で、戦争体験者が自分の言葉で語るのがもはや難しくなっているという、時の流れの残酷さを痛感したのだった。

映画『野火』は7月25日より渋谷・ユーロスペース、立川シネマシティほかにて公開

オフィシャルサイト