目指す場所は同じ!『ダンケルク』公開記念クリストファー・ノーラン×小島秀夫対談

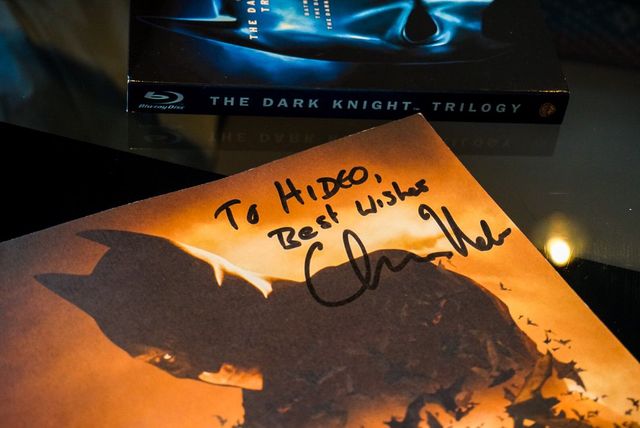

映画『ダークナイト』『インセプション』など作品を発表するごとに映画界に革新をもたらし、新作『ダンケルク』でまたも新たな映画体験に挑戦したクリストファー・ノーラン監督と、人気ゲーム「メタルギア ソリッド」シリーズでステルスゲームの概念を世界に広め、新作であるPlaystation4用ゲームソフト「DEATH STRANDING」の完成も待望される小島秀夫監督。映画とゲーム、それぞれの分野の革命児が対面を果たした。一見、共通点が見出せないかと思われた2人のクリエイターの対話は、目指す地点が同じであることが見えてきた。(取材・構成:編集部・入倉功一/Koichi Irikura)

ドイツ軍に占領されたフランスの港町ダンケルクで包囲されたイギリス・フランス連合軍の約33万人を救出した実在の作戦を描いた本作。“戦場から逃げて、生き残ることが勝利”という映画のテーマは、隠れることをプレイ体験とする「メタルギア ソリッド」に通じる。

Q:小島監督は『ダンケルク』をどのようにご覧になりましたか?

小島監督:新しい戦争映画だと思いましたね。主人公が戦場から逃げるということが主軸になっていて、それを空からサポートするパイロットと、海から兵士たちを救出しに行く民間人という、3つの視点で描かれているじゃないですか。この戦場から離脱する、逃げることで勝利を獲得するという発想がすごく新しい。

ノーラン監督:おっしゃるとおり、『ダンケルク』を作るうえで私が最もひかれたのも、戦いについてではなく、サバイバル……生き残ることを描くという部分です。観客の皆さんには、戦闘ではなくサスペンスを提供したかった。劇中、主人公たちに銃弾が浴びせられることはあっても、撃ってくる敵の姿は見えない。最も象徴的なシーンは、兵士たちが隠れているボートが撃たれる場面で、ここでも船体に穴は開くけれど、敵の姿は見えない。非常に主観的な物語であることを観客に対して明確にしたかったからです。

Q:「メタルギア」も敵と戦うことが主軸ではないという点で、『ダンケルク』と似ているなと感じましたがいかがでしたか?

小島監督:思えば、僕の大好きな『大脱走』(1963)もそういう映画でした。ドイツの捕虜収容所から脱出することで、連合軍の兵士たちが勝利を得るという物語でしたからね。そこは、『ダンケルク』を観て、非常に面白いなと思った点です。

ノーラン監督:ありがとうございます。また私は、ビデオゲームを体験して育っている若い世代にとって、この映画は特に受け入れやすい作品になっていると思うのです。なぜなら本作では、登場人物の主観から物事を描きたかったからです。ゲームで育った若者たちは、主観で物語を捉える、ということになれている。(長回しで知られる)アルフォンソ・キュアロン監督の作品、特に『トゥモロー・ワールド』もそういう層に訴求する作品の良い一例ですね。まさにビデオゲームの世界から生まれたフィルムだと思っています。

Q:その場にいるような体験を提供するという意味でも、お2人のアプローチはすごく似ているなと感じます。

小島監督:『ダンケルク』では何の説明もなくカメラが戦場にいる主人公のそばにあって、彼の名前も、どことどこの国が戦っているのかも説明されず、敵の顔もわからない。ひたすら主人公が逃げていく物語の道中で、観客にそれを経験させて、理解させていくという点は、実はすごくゲームに近いと思いました。

ノーラン監督:確かにその意見には同意します。言われてみれば、ゲーム的な作品かもしれません。カメラを主観的な立場に置いたとき、観客に何を見せるのか、いかに主人公を観察させるのか、緊張感を持たせるのかという部分は、映画の文法において、古くから重要なポイントだったと思います。

小島監督:ある種のVR(バーチャルリアリティ)のようなものですよね。

ノーラン監督:そうだと思います。かなり以前のことですが、映画でもカメラを主人公の目にするという手法が使われましたがうまく機能せず、そのうち、カメラが主に客観的な立場に立って、主人公を観察するようになりました。ゲームも同じような変化をしてきたと思います。私が子供のころ、ビデオゲームといえば、いわゆるFPS(ファーストパーソン・シューティングゲーム)が猛プッシュされていました。しかし、そのうちカメラがプレイするキャラクターの後ろに回り、周囲の環境と一緒に映し出すようになった。ただVR技術自体については、どんな見せ方が有効なのか、まだ誰も決められていない、映画や既存のゲームと同様に、分岐点にあるのではないかと思っていますね。

Q:一般的なイメージでは、ノーラン監督と小島監督は、全く別のものを作っていると思われることもあるかもしれませんが、実は近いことをやっているということですよね。

小島監督:もう30年間ゲームを作っているのですけど、昔はCPUの性能の限界から選択肢の幅が狭かった。それがテクノロジーの向上で、現在のゲームはフォトリアル(実写のようにリアルな表現)を求めるようになっています。本物の俳優の外見をスキャンして3D化し、パフォーマンスキャプチャーで動きを捉え、表情や声をつけて、彼らの演技を全てデジタルに変換する。背景にしても、例えば空から本物の地形をスキャンし、都市をまるごと作ったり、衣装や小道具も本当に作ったうえでデジタルに変換する。ライトも物理計算で自然に近い表現を目指す。そうして、自然のアナログ感というものを得ようとしている。かなりノーラン監督と近いことをしているなと思いますね。

ノーラン監督:ビジュアルエフェクトの分野は、映画とゲームの共通点の一つだと思います。そして現在、確かに3D空間を作るための手法が非常に映画的、アナログな手法に回帰していると感じています。古き良きマットペインティングのようなテクニックです。わたしも映像におけるテクノロジーの変換を体験しています。例えば『バットマン ビギンズ』(2005)を製作している時、ビジュアルエフェクトの担当者は、照明や撮影するショットに追加する要素などを3D空間で正確にシミュレーションできると説明してくれました。彼は非常にゲーマーというか、ゲーム的な感覚を持っていましたね。

小島監督:回帰というよりは、できること、選択肢が広まったという認識ですね。得られる幅が広がったのだと思います。ゲームはデジタルでなければ動かせず、実在するものをフィルムで撮るわけにはいきませんが、それらを一度デジタルに取り込んでゲーム空間に展開していくわけなので。

ノーラン監督:わたしたちフィルムメイカーは、カットごとにひとつのアングルからとらえた特別な画を作る。極端に言ってしまえば、映画は2次元のイメージとして情報を提供するわけです。そして現在、VFXの分野では、ご説明いただいたように、全てをゼロから作成するのではなく、本物から得た2次元的な情報を得るのが一番良い、となってきていますよね。作り上げるべき世界全体をシュミュレートするのは、2次元の実写の画を得るよりも難しく、やらなくてはいけないことが多い。これからは実際のセットを作って1~2台のカメラで得た映画としての画から情報を取り出し3Dモデルを作る。3D表現の未来はそこにある気がしています。

小島監督: 3Dスキャンは角度の違う写真を撮って間を補完していく作業ですからね。技術は日々、進歩し、それに伴ってプロセスも変化します。そのうち、本物と変わらない「嘘(フィクション)の世界」が体験できるでしょう。本音を言えば、本物の人間を動かして、現実の世界で遊べたらいいなと思いますね。映画でもゲームでも、そこで爆発が起こっても、プレイヤー(観客)にとっては本物の爆発ではないですよね。プレイヤー(観客)は、最初からその「リアル」が作り物であることを知っている。それでは納得がいかない時代が来るかもしれない。例えば、全く危害の及ばない月の裏側なんかに本物のロボットを配置して戦わせるといったことができれば、それが究極の「リアルな」エンターテインメントになると思っているんですよね。

『ダンケルク』のごとく分刻みのスケジュールで取材をこなすノーラン監督と、「DEATH STRANDING」の制作が進行中の小島監督。2人の対話は非常に短いものになったが、「本物の体験」を提供することに情熱をささげる、作り手としての姿勢は全く変わらないものだった。小島監督が生み出す新作はプレイヤーに何をもらすのか。観客と映画の距離をほぼゼロに近づける『ダンケルク』には、その究極の体験の一端が秘められているのかもしれない。

映画『ダンケルク』は9月9日より全国公開

(C) 2017 Warner Bros. All Rights Reserved.