ポール・ニューマン、負けどきを知らない“俺たち”の代弁者

名画プレイバック

往年の銀幕のスターの魅力を振り返る「名画プレイバック」の番外編。第4回は当コーナーの規定に則り1970年代のキャリアを中心に、ポール・ニューマンでお送りします! 今回もライターの山縣みどりさんに作品を選んでいただきました。(構成・文/今祥枝)

【ニューマンがカッコイイ1970年代以前のベスト5】

1:『暴力脱獄』(1967年)

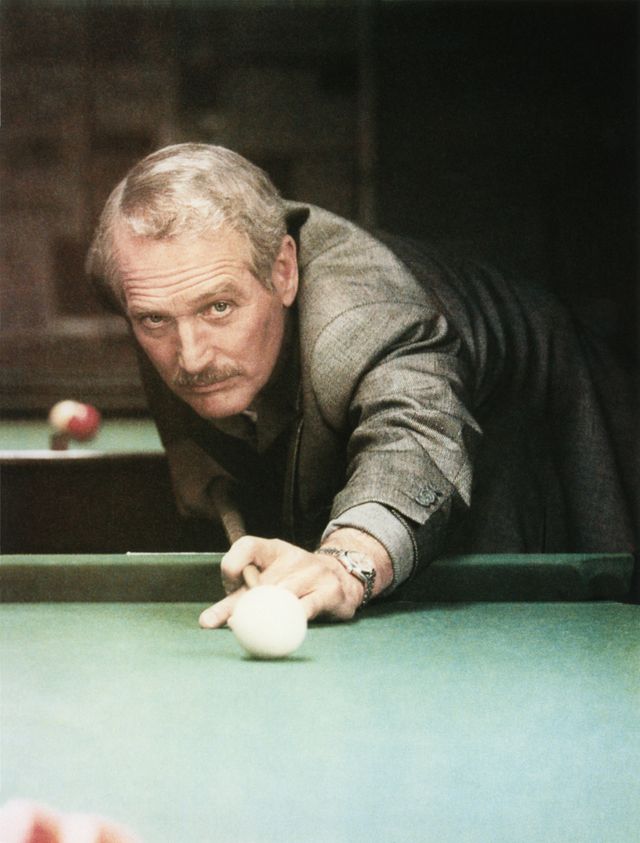

2:『ハスラー』(1961年)

3:『明日に向って撃て!』(1969年)/『スティング』(1973年)

5:『動く標的』(1966年)&『ハーパー探偵シリーズ/新・動く標的』(1975年)

今:長きにわたって第一線で活躍したポール・ニューマンですが、ベスト5の1960年代~70年代の人気作を振り返ったとき、“やんちゃ”というイメージが際立ちますね! かっこいいんだけど子供っぽかったり、屈託ない笑顔で軽口を叩いているけどやせ我慢、みたいな。

山縣:“負けどきを知らない男”だと思う。最強のハスラーだと信じる若者エディが、15年間不敗という伝説のビリヤードプレイヤーに勝負を挑む代表作『ハスラー』にも象徴されるけど、負けても負けても向かっていくキャラクターのイメージが強い。男ってしょうもないねえみたいな、やんちゃキャラ。小学生の頃、テレビで初めて観たんだけど母性本能をくすぐられたな~。

今:小学生の母性をくすぐるニューマン(笑)。『暴力脱獄』で演じた囚人ルークも、いきがって、やせ我慢して、馬鹿なことやって、ものすごくみじめなんだけど憎めない。

山縣:刑務所仲間の尊敬を勝ち得て、負け試合だけど引かずに最後までやせ我慢をするんだけど、そこがぐっと来る。負けがわかった時に、どういう態度で臨むかが問題で、はなっから戦わないのが賢いのかもしれないけど、負けても負けてもくらいついていく気概があるところに良さがある。いいのよ、負けて。みんな人生、どこかで負けるんだから。私なんて負けっぱなしよ。

今:『暴力脱獄』では、賭けでゆで卵を50個食べてやる! と豪語して、本当にやってのけるシーンがおかしくて。いい大人が何をやってるんだって、誰もが思いますよね(笑)。

山縣:世界中の女性が「アホだな~」と思ったはず。でも、例えばクラスに25人男子がいたとして、喧嘩をして一番強い1人に24人は負けるわけですよ。だから男子はいくつになっても“負ける男”が好きなんだと思うのだけど、現実には勝てないとわかっている相手、勝てそうもない相手に、むざむざとつっかかってはいかない。それをスクリーンでやってくれているのがニューマンで、俺たちの代弁者、俺たちのニューマン的な親近感が男性には大きかったと思う。

今:かっこよくて親近感があるとか無敵ですね! そこから、だんだん兄貴っぽさが出てくるわけですね。ロバート・レッドフォードとの共演作に兄貴感はわかりやすいけど、『スティング』の若い詐欺師ジョニー(レッドフォード)とコンビを組む、30年のキャリアを持つ伝説の詐欺師ヘンリー役は、余裕かましてる感じが本当に素敵。

山縣:俺は80%ぐらいしか力出してない、本気じゃないんだよっていう感じ。でも、ほんとは本気で、「兄貴やってくれたのか!」みたいな展開にぐっとくる。『スティング』では、詐欺師仲間たちがわらわらと集まってくるところとか、ヘンリーって人徳があるんだなぁと思ったり。ニューマンには、そういう人を裏切らない誠実さがあるよね。『明日に向って撃て!』もそうだけど、悪いことをやっている人ではあるけれど、「絶対助けてくれる、見捨てないよね」という信頼感がある。

今:レッドフォードの出世作となった『明日に向って撃て!』は、当時既に大スターだったニューマンを相手に少し硬さも見える気がするレッドフォードですが、『スティング』では甘えてる感じで、弟分を楽しんでるようにも見える。ニューマンの兄貴感を堪能させてくれる作品でもありますね。

山縣:現場での逸話で、ニューマンは、ビールはクアーズしか飲まなかったんだけど、ある時用意されていたビールがすべてバドワイザーに変わっていたことがあって。レッドフォードのいたずらだったんだけど、そういう関係性はスクリーンにも反映されていたのかなと思う。

今:楽しそうな現場! ちゃらんぽらんに見えて、実は……というのは『動く標的』シリーズの探偵ルー・ハーパーもそうですね。

山縣:しがない探偵が彼なりの正義感を貫くところはアンチヒーロー的な感じもするけど、スティーヴ・マックィーンのようなハードな印象はない。やるときはやるし、妻に捨てられそうで焦っているとか、男性は等身大でわかる~って感じなのかもしれないけど、女性からしたらそういうダメなところもかわいく見えたり。

今:そんなニューマンの人気、知名度は別格だった。1980年代にはニューマンの食品ブランド「ニューマンズ・オウン」のドレッシングが、日本でも売っていたぐらいだし。

山縣:極力食品添加物を排除したドレッシングね。ニューマンは自家製サラダを自慢していたらしく、だったら商売してみればみたいな感じで作ってみたら、セレブの間で広まって売れちゃったという。オーガニックブームの発端とも言えるんじゃないのかな。当時、高校生だったけど欲しくて必死になって紀ノ国屋で手に入れました。それほど美味しいとは思わなかったんだけど(笑)。

今:これはレッドフォードの回でも話に出ましたが、『スティング』でもレッドフォードはにっこりと完璧な笑顔のアップが多いけど、ニューマンは人をからかうようなにやにや笑いをよくしていますね。

山縣:あくまでもポーズであって、馬鹿にしてる感じはないよね。いかにも世慣れた風で、大人の男の余裕にも思えるんだけど、ふいにニコってほほ笑んだりすると「かわいいー!」ってなっちゃう。ダメなホッケーチームが暴力プレーで人気復活を目論む『スラップ・ショット』(1977年)のニューマンのハジけ方なんて、本当に素敵。口を開けて、いたずらっ子みたいに笑うのが子供みたいでかわいいの。当時、もう50代だったとか信じられない。

今:すがすがしいまでに単純でわんぱくな男たちの青春映画ですよね! これぞまさしく中二病!? (笑)。でも、その永遠の少年っぽさには憧れてやまない魅力がある。この作品でも妻に捨てられそうで必死になる役だけど、そういう意味では妙な色気がないのが女子ウケも良かった点なのかも?

山縣:軽めに見えるし女性にモテる役も多いけど、女好きとは感じさせない。実生活でも女優のジョアン・ウッドワードとのおしどり夫婦ぶりが有名だった。セクシャルがむんむんしてる男性は、少女時代は引いちゃうよね。マーロン・ブランドあたりになると生々しい。

今:ブランドといえば、ニューマンは1952年にブランド、ジェームズ・ディーンと一緒にアクターズ・スタジオに入って演技を学んだけれど、ブランドとディーンが先に売れて取り残されてしまった。その後、舞台で認められて、『熱いトタン屋根の猫』(1958年)で初のオスカー候補になっているあたり、やはり実力派ですよね。

山縣:ニューマンの演技は、ささいな感情の伝え方が本当にうまいと思う。ちょっとした動きとか言葉、目線の動かし方や仕草、言葉の調子で伝わって来る。ともすれば大げさだと感じることもあるブランドのわかりやすさとは真逆。同じアクターズ・スタジオ出身だけど、リアリズムの追求の仕方が全然違う。ニューマンはキャラクターを理解することを先にやっていると思う。

今:なるほど。そのさりげなさ、ともすれば素に見えちゃうところが、なかなかオスカー受賞に至らなかった大きな要因でしょうか? 生涯で俳優としては9回ノミネートされていて、主演男優賞を受賞したのが名誉賞を受賞した翌年の『ハスラー2』(1986年)というのは遅すぎるし、功労賞にもほどがあると誰もが思ったのでは。

山縣:『評決』(1982年)で受賞して欲しかった。でも、ニューマンはその辺はがつがつしていなかった気がする。負ける男を演じられるのも、ニューマン本人に余裕があったからなんじゃないのかな。

今:確かに。『スティング』でもレッドフォードの後ろに控えているようなポジションでありながら、例えば引きの画でも奥の方のカウンターに寄っかかってるニューマンに、パッと目がいく。「俺が俺が」と前に出ずとも際立つ存在感。

山縣:タキシードもラフな格好も、なんでもしゅっと着こなして似合うけど、ニューマンといえばこう、みたいなイメージはあまりない。そういう自己主張、イメージ作りをあえてやっていなかったと思う。自然体とでもいうのかな。その辺にも余裕を感じる。足が細いのがコンプレックスで、華奢に見えちゃうのを気にしてはいたぐらい? 個人的には『暴力脱獄』の刑務所のダンガリーシャツなんか憧れたな。向こうの刑務所ってダンガリーシャツなんだ、かっこいーって(笑)。

今:「オレンジ・イズ・ニュー・ブラック」みたいな(笑)。

山縣:これは有名な話だけど、『タワーリング・インフェルノ』(1974年)ではマックィーンがニューマンと同じビリング(宣材などに書き込まれるキャストの表記)の大きさにしろと言い張って、最後までプロデューサーやエージェントに掛け合ったの。結局、同格のビリングになったんだけど、ものすごく気を使った表記になっている。

今:映画本編のクレジットでは、スクリーンに向かって左側(同時に出る場合、左の方が格上)にマックィーンの名前が出るけど、右側のニューマンの方が一行上になっている。ポスターもそうですね。出演時間やセリフの量などもほぼ同等になるよう配慮がなされたとか、大スター共演映画だけにいろいろと送り手の苦労がしのばれますね……。

山縣:カーレーサー同士としても、マックィーンはライバル意識ばりばりだったけど、ニューマンはどうぞって感じで大して気にしていなかったみたい。

今:ニューマンの懐の広さがうかがえますね~。まあでも、そんなマックィーンのスクリーンでの印象とは違った人間くささにも愛を感じますが(笑)。もちろん、ニューマンだってキャリアもプライベートでも浮き沈みはあるわけだけど、イメージとしては余裕があって、運動神経もよくて、生涯現役の演技派で、兄貴肌、愛妻家、趣味も充実しているリア充で永遠の少年……。

山縣:そして常に身近に感じられる存在。文字通り、老若男女、万人に愛されるスターとしてニューマンは完璧だったのね。

今祥枝(いま・さちえ)

映画・海外ドラマライター。「BAILA(バイラ)」「日経エンタテインメント!」ほかで執筆。著書に「海外ドラマ10年史」(日経BP社)。当サイトではほかに「厳選!ハマる海外ドラマ」を担当。

Twitter @SachieIma

山縣みどり(やまがた・みどり)

「anan(アンアン)」や「GQ」、「ELLE」などで映画レビューやインタビューなどを執筆。この秋はやはりNYに旅したい。エイミー・シューマー主演の「Meteor Shower」など観たい舞台がいっぱい!