今後の課題は?東京国際映画祭、30回の歴史を振り返り(日本)

ぐるっと!世界の映画祭

【第65回】

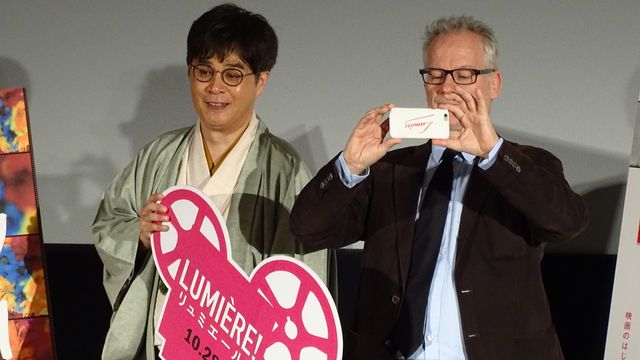

節目の年を迎えた第30回東京国際映画祭(以下、TIFF)が11月3日、無事に閉幕を迎えた。カンヌ国際映画祭などと並んで国際映画製作者連盟が公認する日本唯一の映画祭として君臨しているが、フェスティバル・ディレクターが替わる度に試行錯誤をし続け、いまだ国際的な評価に繋がらないというのも事実。30回の歴史を総括しつつ、今年の開催を映画ジャーナリスト中山治美がリポートします。(取材・文・写真:中山治美、写真:東京国際映画祭)

第1回は黒澤&相米!

TIFFは、通産省(現・経済産業省)と、大手配給会社で構成する日本映画製作者連盟の主導で、1985年にBunkamuraを中心とした東京・渋谷でスタート。日本発の国際映画祭にふさわしく、黒澤明監督『乱』(1985)の上映で幕を開けた。またインターナショナル・コンペティション部門と共に、若手の発掘を目的としたヤングシネマ・コンペティション部門を設置し、大賞(都知事賞)を『台風クラブ』で相米慎二監督が受賞するという、まさに日本映画界の新たな時代の到来を感じさせた。

第4回(1991)までは隔年で行われ、第5回(1992)から外国映画輸入配給協会も参加してフィルム・マーケットも設けられて毎年開催となった。以降も第7回(1994)は平安建都1,200年を記念して“京都大会”と銘打ち京都で、第17回(2004)からは渋谷と六本木ヒルズに会場エリアを広げ、やがて六本木をメインに。しかし映像コンテンツのマーケットを行うTIFFCOMは六本木ヒルズが手狭になったことからお台場、そして今年は池袋へと会場を移転。結果的に製作者とバイヤーたちの行動が分散されることになり、日本映画の海外発信も重要な役割であるはずなのに、両者の出会いの機会が難しくなっていることは否めない。

スタッフが替わり、時代も、映画を取り巻く環境も変化することから、部門が新設・変更になるのは他の国際映画祭でもよくあることだ(だとしてもTIFFはロゴに始まり、賞や部門の名称が変わり過ぎだが)。しかし、やどかりのように会場が定まらないことから、いまだに街全体での盛り上がりと一体感に欠けるのがTIFFの何よりの課題だろう。

『バベル』誕生の背景にTIFF

筆者は京都で開催された第7回(1994)からTIFFにプレスとして参加している。その時はインターナショナル・コンペティション部門で上映された市川崑監督『四十七人の刺客』でワイドショーをも動かす騒動が起こり、とりわけ印象深いが、毎年、エピソードに事欠かない。

第10回(1997)のヤングシネマ・コンペティションの審査委員の一人だったのが、フィンランドのアキ・カウリスマキ監督。第7回のインターナショナル・コンペティション部門の『愛しのタチアナ』でも来日したカウリスマキ監督は、すっかり日本いや、日本酒好きに。授賞式にもほろ酔い加減で登壇し、観客の笑いを誘っていたが、最新作の『希望のかなた』(2017)でもわざわざ日本LOVEなシーンを挿入させ、TIFFの思い出を大切にしてくれているようで鑑賞しながら思わず頬を緩ませてしまう。渋谷が会場だった時は、周囲の店で飲食しているゲストとばったり遭遇することも映画祭の楽しみの一つだった。

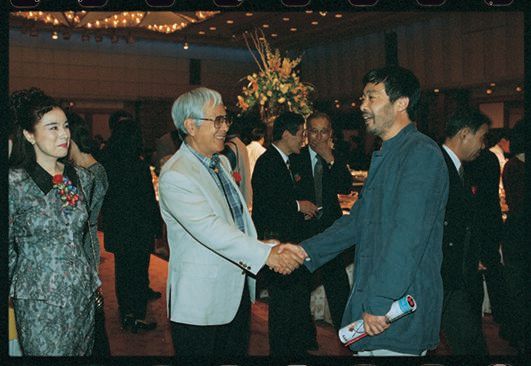

同様にTIFFへの惜しみない感謝を作品に投影したのが、第13回(2000)コンペティション部門の『アモーレス・ペロス』(2000)で東京グランプリを受賞したアレハンドロ・G・イニャリトゥ監督だ。来日した時に東京の街に魅了され、映画『バベル』(2006)を撮影したのは有名な話だ。

ほか、第11回(1998)に『ロック、ストック&トゥー・スモーキング・バレルズ』で来日した時は全くの無名で、役同様に路上でモノ売りしていた過去を自慢気に披露していたジェイソン・ステイサム。監督作で初めて賞を獲得したことを心から喜んでいた『僕たちのアナ・バナナ』(2000)の俳優エドワード・ノートン(第13回で優秀脚本賞受賞)。監督デビュー作『ほえる犬は噛まない』が第13回のシネマプリズム部門で上映され、第16回に『殺人の追憶』(2003)でアジア映画賞を受賞したポン・ジュノ監督。注目の監督だけあって上映会場には阪本順治ら日本の監督たちも多数詰め掛け、上映後、誰もが力作に圧倒されたあの興奮は忘れ難い。

そして『OSS 117 カイロ、スパイの巣窟』(2006。DVD発売タイトルは『OSS 117 私を愛したカフェオーレ』)で第19回東京サクラグランプリを受賞したのがミシェル・アザナヴィシウス監督。スパイ映画のコメディーだった同作の受賞は賛否を呼んだが、『アーティスト』(2011)でまさかのアカデミー賞作品賞・監督賞・主演男優賞ほか5冠を制覇し、評価がガラリと変わった。アザナヴィシウス監督にとっても、初めて国際映画祭で獲得した大きな賞だったという。

そして、もはや映画史に残る“事件”となったのが第10回のオープニングを飾った『タイタニック』の上映だろう。人気絶頂だったレオナルド・ディカプリオの来日に、話題作の世界初上映とあって欧米のメディアも多数来場。この日の会場の熱気や、明かされた内容がTIFFから世界に発信され、取材する側も、目撃者の一人となったことに興奮した。作品も映画史に残る大ヒットとなり、その後、数年の間は二匹目のドジョウを狙ったハリウッド大作がこぞってTIFFを海外初上映やアジア初上映の地に選んだ。

ただ残念ながら、彼らの次回作をTIFFに優先的に出品してもらえるような継続的な関係を築けていないように思える。先ごろ開催された第18回東京フィルメックスの最優秀作品賞受賞作『見えるもの、見えざるもの』のカミラ・アンディニ監督も、長編デビュー作『鏡は嘘をつかない』の出品は第24回のTIFFだった。

第30回コンペティション部門作品のエドモンド・ヨウ監督『アケラット-ロヒンギャの祈り』のEXシアター六本木での上映は、その後に上映されたドイツ映画『さようなら、ニック』より明らかに動員を上回っていた。『ハンナ・アーレント』(2012)が日本でも大ヒットしたマルガレーテ・フォン・トロッタ監督の新作であったにも関わらずだ。ヨウ監督は前作『破裂するドリアンの河の記憶』が第27回のコンペティション部門に選ばれ、受賞にこそ至らなかったが評価は高かった。観客数の多さはヨウ監督への期待値の高さであり、確実にファンが付いている証拠だろう。“TIFFが育ててきた”と胸を張って言えるような俊英を、もっと増やしてくれることを期待したい。

上映本数231本!イベント多数

第30回は、世界の新作を対象とした「インターナショナル」、長編3本目までの新鋭監督に絞った「アジアの未来」、日本のインディペンデントを応援する「日本映画スプラッシュ」の3つのコンペティションが柱となっている。ほか、日本公開が決まっている話題作を紹介する「特別招待作品」と「特別上映」、海外の映画祭の注目作で日本公開が決定していない作品を上映する「ワールド・フォーカス」、東南アジア各国の巨匠から一押しの新鋭監督にクローズアップした「クロスカット・アジア」、国内外に発信したい日本映画を集めた「ジャパン・ナウ」、最新技術でよみがえった日本の名作を大スクリーンで上映する「日本映画クラシックス」、若い世代に向けた「ユース」。そこに共催・提携企画なども加わり、10日間の上映本数は昨年より25本増の231本。その分、劇場動員数も昨年比3,090人増の6万3,679人。共催・提携企画や、レッドカーペットなどのイベントの動員数も含めると累計38万9,910人に上るという。

ちなみにスペイン最大級のサンセバスチャン国際映画祭では、2017年の第65回(開催期間9日)で213本上映し劇場動員数は17万4,312人。オランダのロッテルダム国際映画祭では2017年の第46回(開催期間12日間)に長編252本と短編225本を上映し、31万4,000人を動員した。

TIFFの劇場動員数と累計来場者の開きは、第30回からフェスティバル・ディレクターに就任した、ワーナーブラザース映画・元副代表の久松猛朗氏が掲げた3つのビジョンの1つ「映画を観る喜びの共有」を実践するために、野外の無料上映イベント「Cinema Arena 30」などを行ったこともあげられるだろう。それ以上に、同規模の映画祭との劇場動員数の開きは、TIFFの上映劇場数の少なさとキャパシティの狭さの表れでもある。

サンセバスチャン国際映画祭は1,800席のメイン会場を筆頭に25スクリーンを抑えている。ロッテルダム国際映画祭に至ってはメイン会場こそ900席と小さめだが、大小合わせて32スクリーンは常時確保している。対してTIFFの一般公開劇場は、最大の客席数のEXシアター六本木の920席とTOHOシネマズ 六本木ヒルズの9スクリーンと野外上映会場スクリーンの計11スクリーン(イベント上映は除く)。特にTOHOシネマズ 六本木ヒルズは5スクリーンが100席台の規模。これでは人気作品はすぐに満席になり「チケットが取れない」という声が上がってもやむを得ない。上映劇場の確保が難しいのであれば、予算と規模に見合ったプログラムの再構築を考えるべきだろう。

東京ならではのプログラムとは?

プレスはコンペティション部門の総評を書くことが映画祭記事のお約束のようになっているが、今回はTIFFならではのプログラムを中心に鑑賞。まずは日本映画クラシックス部門の歌舞伎座スペシャルナイトだ。

歌舞伎座での上映は第27回(2014)からスタート。今年は第7回カンヌ国際映画祭で最高賞を受賞した衣笠貞之助監督『地獄門』(1953)の4Kデジタル上映と市川海老蔵の舞踊「男伊達花廓」。それにこの日だけの特製弁当が付いた、まさにスペシャルなプログラム。これまで1万円のチケット代が高額で二の足を踏んでいたのだが、よく考えたら通常の歌舞伎公演と比較すれば決して高いとはいえず、勇気を振り絞って購入。

結論から言えば、素晴らしかった。芝居小屋とあって上映環境を懸念していたが、デジタル復元された映像がくっきりスクリーンに映し出され、1階後方席からでも非常に見やすい。

「男伊達花廓」は吉原を舞台にしているだけあって華やかで、かつアクロバティックな立ち回りも多く、海外ゲストも楽しめたのではないだろうか。だからこそ勿体無いと余計に感じたのが、2階・3階の空席の多さ。実質、歌舞伎座スペシャルナイトは国内外ゲストの招待用として設けられている側面がある。収益を度外視して行っているのであれば、プレスなど他のパス保持者や日本映画スプラッシュの若手監督たちを入場可能(弁当なしで結構!)にすれば良いだろうし、弁当なしの安価なチケットを販売し、日頃は敷居が高くて入場できない若い観客向けの席を用意するのも良いだろう。久松フェスティバル・ディレクターは今年、「映画の未来の開拓」をビジョンの一つに掲げ「TIFFマスタークラス」や「TIFFティーンズ映画教室2017」を設けたが、“芸術を見る目”の育成も考慮してはいかがだろうか。

その今年初めて行われた「TIFFティーンズ映画教室2017」も心に残った上映の一つだ。今夏、諏訪敦彦監督の下に23人の中学生が集まり、9日間の映画制作ワークショップを実施。4つの班に分かれて4本の短編が生まれたのだが、自由な発想の中にも今、彼らが直面しているイジメや孤独、青春の一瞬の輝きといった彼らの人生が透けて見え、正直言えば型にハマった大人の作品より断然面白かった。中でも感嘆したのは黄チームの『1人ぼっちBOX』。ロケハン中、ガードレールにこのタイトルの言葉が書かれているのを発見し、「どういう意味だろう?」と疑問に思ったところから物語が生まれ、まさかのサスペンス劇に仕上がっていた。ただこの上映も残念ながら138席の劇場での1回上映で、出品者の関係者でほぼ満席だ。いったいどれだけのプレスや海外ゲストが鑑賞できただろう。

ほか、ここ数年は「PFFアワード2017」グランプリ作品や、「SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2017」の受賞作品の上映があって見逃し鑑賞の場として重宝しているのだが、それぞれ124席と100席の劇場での1回上映。しかも通常のプレス・ゲストパスでは入場不可だ。TIFFの役割として日本のインディペンデント映画の支援と海外発信も目標に掲げているはず。志と実質が伴っていないところに、せっかく作品はよくともジレンマを感じてしまうのだ。

TIFFに思うこと

筆者は毎年、国内外の映画祭に6、7か所参加している。ハマったのは初めて国際映画祭に参加した1994年の第47回カンヌ国際映画祭。その年、クエンティン・タランティーノ監督が『パルプ・フィクション』で最高賞のパルムドールを受賞したのだ。長編2作目で、かつ高尚なイメージのあるカンヌでサブカルチャー映画が受賞した衝撃。これをきっかけにタランティーノ監督が売れっ子になったのはご存知の通り。国際映画祭に参加すると、映画史の1ページの目撃者になれる! そんな新たな才能と良作との出会いを求めて、今も映画祭巡回を続けている。

そして気づいたのは、歴史ある映画祭が育んできた運営システムと地元住民との長年の信頼関係の素晴らしさだ。中でも1953年にスタートしたスペインのサンセバスチャン国際映画祭。コンペティション部門の上映作は、TIFF同様に決して著名監督作品ばかりではないのだが、朝から1,800席の会場がほぼ埋まる。バルで同席した地元住民に「なぜこの作品を見にいったの?」と質問した時に、返ってきた言葉が忘れられない。「監督も俳優も知らないけど、私たちは映画祭のセレクションを信用しているから」。合わせてこの街は公共交通と施設のバリアフリー化が進んでおり、杖をついた年配者や車椅子に乗った障害者の姿を上映会場で毎回目にする。

セレクション、多様な観客を迎える環境の整備とシステム。どれもそう簡単に築けるものではない。だからこそ多くの映画祭はスタッフがほとんど変わらず、課題点の改善と改革を繰り返しながら運営を続けている。カンヌ国際映画祭なんて会場入り口のセキュリティ担当者まで毎年同じ顔ぶれでびっくりするほどだ。

TIFFの場合はフェスティバル・ディレクターを筆頭に年契約のスタッフが中心で、かつ運営費も国の助成金に頼っていることもあり1年単位の収支決算とあって、肝心な過去の反省と未来の展望を責任を持って語れない状況にある。だから毎年、打ち上げ花火のような単発の華やかなイベントに走りがちだ。でも、もう30回の歴史を築いてきたのだ。そろそろ腰を据え、まずは国内外の映画関係者と映画ファンに支持される映画祭となることを期待したい。