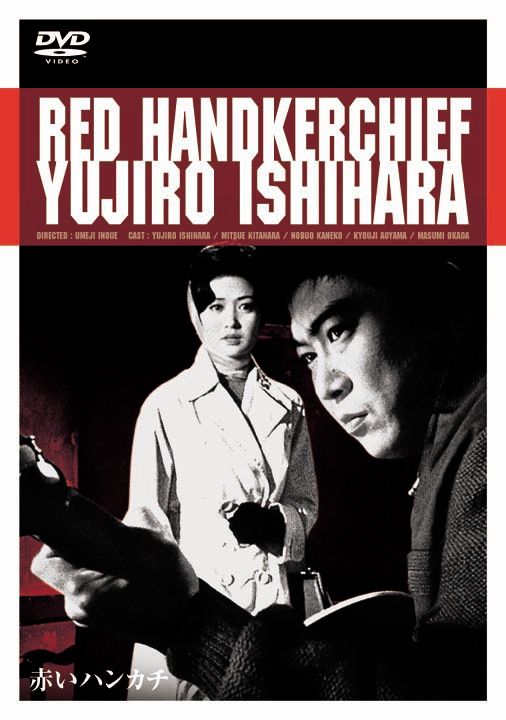

裕次郎とルリ子のケミストリー!甘い歌声と可憐な乙女を堪能する『赤いハンカチ』

名画プレイバック

石原裕次郎が昭和を代表する大スターであった姿を覚えているのは、40代以上だろうか? それも「太陽にほえろ!」のボスとか「西部警察」の木暮課長とか、テレビドラマの世界でティアドロップ型のサングラスをしてキメていた姿ではない。小林旭、赤木圭一郎らと日活アクション映画の黄金期を支えた、銀幕スターとしての裕次郎。映画『赤いハンカチ』(1964)はそんな彼が公開時で30歳、俳優として脂の乗り切った姿が拝める、「ムード・アクション映画」と呼ばれる一連の映画の代表作でもある。(浅見祥子)

ぽろんぽろん、(そしてアルペジオで)ぽろろろ~ん--フォークギターをつまびく指先のアップ。赤いタイトル文字の背景には薄暗い夜の波止場が映し出され、そこに裕次郎のあの歌声が重なる。「アカシアの、花の下で、あの娘がそっと瞼を拭いた。赤いハンカチよ」。映画『赤いハンカチ』はそんな風に始まる。

石原裕次郎は歌手としても知られていて、この主題歌「赤いハンカチ」をはじめとするいくつものヒット曲を持つが、確かにこの歌声は特別という気がする。その甘さにうっとりする一方で、そこにはある切なさが潜んでいる。例えば曲を聴きながら目を閉じたりすると、自分がどうにもならない哀しみを抱えたドラマチックな人間であるように思えてくる、そんな“切なさ”。この曲は劇中になんども登場し、映画の物悲しいトーンを決定づける。

裕次郎が演じるのは麻薬組織を追う三上刑事。警察学校出の秀才で、オリンピック候補となる射撃の名手でもある。その相棒がヒラからたたき上げた苦労人で、「仏のイシさん」と呼ばれる石塚。これを、隙のないハンサムな顔立ちの二谷英明が演じている。三上と石塚が長い間追っていた売人を追い詰め、ついに取引の現場をおさえるが、売人は逃走中に車にひかれて死亡。そこで三上は、売人が死の直前に麻薬を預けたらしいおでん屋のオヤジ・平岡を捕まえる。その平岡から麻薬の在りかを聞き出そうとするも、オヤジは口を閉ざしたまま。三上は平岡の自宅を訪ね、娘の玲子と運命的な出会いを果たす。

冒頭の夜の港から、映画のトーンは圧倒的に暗い。平岡の自宅周辺も庶民的な裏通りで、薄暗い路地の奥。そこに「お豆腐屋さ~ん!」と言いながらエプロン姿の玲子が現れるのだが、とにかく玲子役の浅丘ルリ子がすげぇ。この圧倒的な“掃き溜めに鶴”感! かわいい~。話題のドラマ「やすらぎの郷」で観られた姿はこの際忘れてほしい。工場勤めをしながら時々お酒に溺れる父親と暮らす気立てのいい娘で、裕次郎演じる三上も一瞬で心を捉えられてしまう。大きな瞳とぽってりした唇。「私のおみそ汁おいしいのよ」と言いながら三上にごちそうし、「うまい! ヘソまであったまる」なんて言われてまた笑い合う。そのイキイキとしたおしゃべりやコロコロとした 笑い声が、このあと皮肉な運命に翻弄される二人にとって、忘れられない記憶となる。

そして事件が起きてしまう。平岡は移送時の一瞬の隙をつき、拳銃を奪って銃口を石塚に向ける。捨て身で平岡の腹に突進した石塚の頭上を抜け、三上の放つ銃弾が平岡の命を奪う。過失か、故意か? マスコミにあおられて大騒ぎとなり、三上と石塚は地方へ飛ばされることに。「私は許さない。過失だろうがなかろうが、父はもう帰ってこない」、憎しみに歪んだ玲子の頬に、キレイな涙が流れる……。映画はここから転調する。

4年後。三上は警察を辞職して肉体労働者となり、バックとギターを手に現場を転々とする流れ者になっている。彼の元に神奈川県警の土屋刑事がやってきて、射殺事件の裏に隠されていたかもしれない陰謀について知らされる。まさか、石塚が!? 三上は横浜に戻り、石塚の妻となった玲子と再会する。ここでまたも、ルリ子に持ってかれる! 石塚は実業家として成功していて、玲子はその奥方にふさわしく、髪をキチンとまとめてその着こなしも洗練されている。美し~! だけではなくて、父親を失ってからの4年の歳月が彼女を大人にしてしまったことを一瞬で納得させる哀しみをその眼差しにたたえているのだ。おぉ~、ルリ子すげぇ。

見ものはルリ子だけではない。ねちっこく4年前の事件を追う土屋刑事に金子信雄! 石塚の弱みを握りたくて三上に近づくヤクザの組長・林田に芦田伸介! 三上に恩を感じている寿司屋のオヤジに桂小金治! もっというと、平岡老人役の森川信!(『男はつらいよ』の初代“おいちゃん”)当時の俳優は隅々まで存在が際立っていて、大きな画面で顔をじっくり観たいと思わせる人間味の濃厚な人ばかりに思える。その化学反応を見るだけで贅沢だな~と思えるような。

なにより裕次郎とルリ子の間には特別な化学反応が起きている。よく考えたら三上と玲子は、あの日みそ汁を飲んで笑い合い、玲子の勤め先である工場まで肩を並べて歩いただけの間柄。付き合っていたわけでもなく、その後も玲子の父の死を巡り、なかったことに出来ない傷をつけた側・つけられた側として生きざるをえない悲しい二人である。でもそこには特別な何かがあるのを、三上と玲子の眼差しが物語る。だからこそようやく二人が抱き合い、長~いキスを交わすシーンがドラマチックに盛り上がるのだ。そして裕次郎とルリ子が肩を並べて歩く時の、なんとも言えない、お似合いな感じ。『銀座の恋の物語』(1962)『夜霧よ今夜も有難う』(1967)と多くの作品でコンビを組んだのも当然に思える。

そしてもちろん裕次郎だ。寒い北国の山奥にある肉体労働者がたむろする宿で、玲子のいまを目の当たりにして動揺した心を隠した夜の酒場で、三上はギターをつまびきながら「赤いハンカチ」を歌う。し、染みるぜ……。裕次郎の顔にはすでに、年齢を重ねて贅肉が蓄積され始めているが、その存在のスター性には一ミリの揺るぎもない。そんな彼が映画の中心にいて、可憐さと妖艶さを巧みに操るルリ子がいて、運命に翻弄される恋があって、親友と信じた男との葛藤があって、高度経済成長期だからこそリアルに響く人間ドラマが絡んでいく。事件の裏に潜む陰謀の謎を解くミステリーのような面もあり、映画『第三の男』(1949)を思い出させるラストシーンが用意され、物悲しくもシャレた大人の恋を描くフランス映画のような余韻がある。それでいてこれはやはり、トータルでメロドラマであるのだなあと思ったりする。さまざまな要素が混然一体となって見事な奥行きを備えるに至り、たかがプログラム・ピクチャー、と片づけられない完成度を誇る。ちなみにこの映画に“赤いハンカチ”は登場しない。