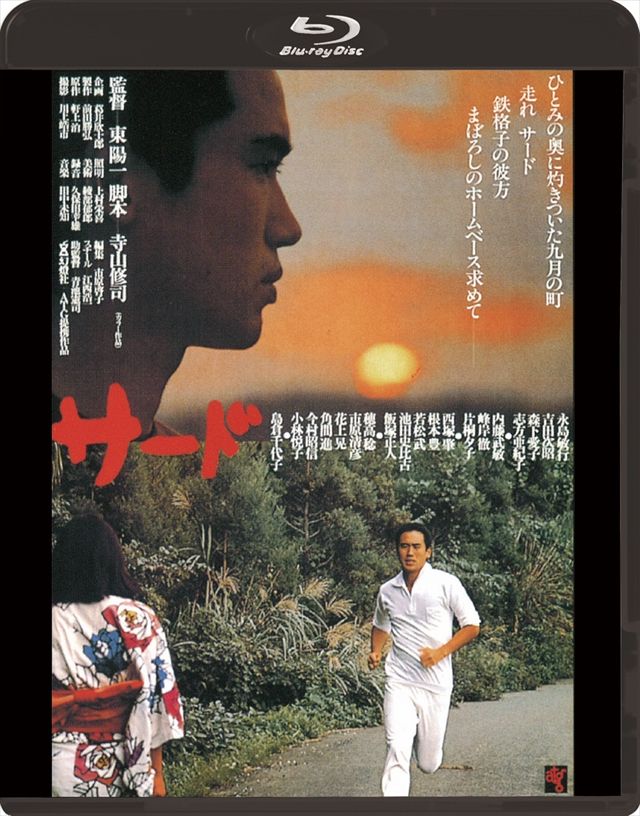

女子高生役の森下愛子にハマる!寺山修司脚本×東陽一監督による残酷な青春映画『サード』

名画プレイバック

書を捨てよ、町へ出ようーー自らの評論集にそんなキャッチーなタイトルをつけ、のちに同じタイトルの戯曲まで表したのは歌人で劇作家で映画監督で……その他もろもろ、いまや伝説の表現者となった寺山修司。1978年に彼が脚本を手掛けたATG作品で、『もう頬づえはつかない』(1979)、『マノン』(1981)の東陽一監督が演出したのが映画『サード』だ。直球しか投げられない不器用な野球選手そのものみたいな永島敏行、少しだけロリータの香りが漂う森下愛子らが演じる、暗い吸引力を伴う青春の映画。そこに描かれた若者たちの気分とは?(浅見祥子)

映画は、少年院の日常を描写することから始まる。婦女暴行、恐喝、窃盗……シャツもズボンも真っ白な出で立ちで起床し、トイレ掃除などの朝のルーティンをこなす少年たち。永島敏行演じる主人公の妹尾新次は「野球部でサードをやっていたから」というまんまな理由で、周囲から“サード”と呼ばれている。「へ~、甲子園に行ったことあるのかな?」「ねぇだろ」、あだ名なんて大抵の場合、大した意味はない。

ここで、主人公のサードが初めて登場する。画面の右下、壁にもたれかかって座っているらしいサードの首から上、顔の部分だけが、その他4分の3もの壁の空白を背景に切り取られる。どこか不信感を抱えた表情でじっと動かず、目だけをギョロリとゆっくり移動させるサード。彼は殺人罪で服役中だが集団生活になじもうとせず、特に折り合いのつかない先輩受刑者との間で問題を起こし、その日も独房のような個室に隔離されている。

そのサードを演じる永島敏行は実際に少年時代から野球をやっていて、確かに野球少年にしか見えない。それ以外の髪型は想像がつかないくらい丸刈りが似合うし、ゲジゲジ眉毛の際立つ無骨な顔立ちは土と共に生きる農業者のようにも見えて(永島自身、米作りに本気で取り組んで四半世紀!)、野球のユニフォームがめちゃめちゃ似合う。グローブを手にグランドに立つさま、力強く土を蹴って走る後ろ姿ーーつくりものに見えない説得力が、このサード役には不可欠だ。

サードは時々、イヤな夢を観る。彼は野球部のサードとして試合に出ている。守備につく彼の横を、敵陣のランナーが次々とホームインしていく。やがて彼の打順になり、ロングヒットを打ってベースを1周。いつの間にかグランドには自分しかいなくなっていて、選手たちのにぎやかな声は遠のき、静寂が覆う。そのままホームまで走るも、そこにあるはずのホームベースがない。「帰るべきホームのないランナーはただ走るだけだ……ホームベースとは、一体なんだ!?」。

映画全体の気分を決定づけるこの悪夢のシーンで、東陽一の演出が冴える。囁くようなサードの声、全力で駆け抜け、時にゆらゆらと揺れるカメラ……先の見えない言いようのない不安と、その感覚を他の誰かと共有出来ないことからくる孤独。誰もが経験する、青春などと呼ばれる時期の息苦しさが実感を伴って蘇る。

農業をやりながら貧しい生活に耐え、女手一つで自分を育ててくれた母親(演じるのは演歌歌手の島倉千代子! このキャスティングは「(面会に)母は来ましぃ~たぁ~」と言いたいだけのギャグ!?……じゃないか。そもそも『岸壁の母』って島倉千代子の曲じゃないのか)の言葉も耳に入らないし、親身になってくれる裁判官にも素直に接することが出来ない。それでいて移送途中に遭遇した祭りの空気、人々の放つイキイキとした熱に猛烈に惹かれてしまう。交流と称してやってくる社会福祉団体の若い女たち、そのうちの一人に「あんた、まつげ長いね」なんて言われてドキっとする。野球の試合をしながら「胸が決め手だよ、赤いセーターの」「むちむちした、黄色いスカート」などと言い合い、夜のベッドでそれぞれに妄想を爆発させていく……。映画はまるでドキュメンタリーのように時折明らかな素人を交え、なるべく作為を抑えたように見える映像を重ねて、観客はますますサードたちの息苦しさを共に味わうことになる。

そんなある日、サードが「昔の仕事仲間」という“IIB”が入所してくる。そしてふと、いま現在の自分の状況へと導いたある事件を思い出すのだ。それは高校時代のこと。「いまやってることと全然違うんだけどぉ~、女優をやりたいの」「スタイリストみたいなことをやりたいんだ」、サードとIIB、女友達の“新聞部”と“テニス部”の4人は、この退屈な街を出るためにお金が必要だった。アルバイト? 宝くじ? 女たちはまるで大根を売るみたいに「わたしたちの体を売ればいいんじゃない?」なんて言い出す……。

この新聞部を演じるのが、当時20歳くらいの森下愛子だ。「池袋ウエストゲートパーク」から「監獄のお姫さま」まで、いまや宮藤官九郎脚本作品の常連として年齢を超えた可愛らしさを振りまくおトボケ演技で知られているが、デビュー翌年に出演したこの映画での彼女はかなりヤバい。同性の目で見てもかなりそそられる。無邪気な女子高生で、頭の中は現実とはほど遠いカラフルでステキな夢でいっぱい。でも現実を知らないからこそ、知らず知らず無謀な行動に出てしまう。まだ本当の意味での心の傷なんて負ったこともなく、罪の意識や危機感なんて皆無。それでいて時折、何も考えていないときの横顔が、大人のアンニュイを漂わせてなまめかしい……そんなそそり方。演技をする上で、さらけ出すことへの大胆さも加わって、目が離せなくなってしまう。

このあとは女の子たちが「体を売る前に経験しておきたいの」なんて言い出して“童貞喪失モノ”のような展開になり、その生々しさに普通なら笑ってしまいそうなところなのだが、この映画は違う。その罪の意識のなさ、何もわかっていないことへの痛々しさばかりが感じられてハラハラし、切なくなる。そうして彼らは、青春の終わりへと踏み出すのだ。

生活に困窮するわけではない女子高生が、お金欲しさに自分の体を売る。だっていまのわたしが持っている価値の高いものってそれくらいだし、売るといっても、減るもんじゃないし……そんな思考は現代の援助交際と根底で通じていて、とても危うい。また劇中には短歌好きの受刑者がいて「友がみな、我より偉く見ゆる日よ。細く短き大便をする」などと、しょうもないつぶやきのような短歌が何度か印象的に登場する。それはいまでいうツイートのように思えなくもない。寺山修司の脚本は青春モノとしての王道をキチンと踏襲していてツボを的確に押さえ、悪夢や妄想をそこここへ巧みに配置する。語られるエピソードはセンスがよく、セリフはリアルでありながら無駄がない。

ちょうど、彼の小説をもとにした映画『あゝ、荒野』は昨年、国内の映画賞を席巻し、寺山修司の現代性は証明された。それを映画化した東陽一監督もまた、2016年に常盤貴子&池松壮亮共演の映画『だれかの木琴』を発表してまだまだ現役! をアピールしている。

本物は時を経ても色あせない、ということなのかもしれない。