政治映画から日本の民主主義とは何かを考える

自民党総裁選がいくらニュースで取り上げられても、いまひとつ盛り上がらないし、熱くなれない。かつて小泉純一郎元首相が、良くも悪くも敵と味方を勝手に決めて、劇場型の総裁選を展開したことがあったが、今はそうした対立軸もない。候補者同士が真っ向からぶつかる「ガチンコ」勝負の面白さもなく、何となく「現状維持かな」というダレた雰囲気が蔓延してしまっているようなのだ。実質的な総理大臣の「選挙」であっても、国民ひとりひとりに決定権はない。米大統領選のごとく、私たちの一票が国政のトップを決めるとなると、もう少し政治への関心は高まるのだろうか。こういう状況になると、民主政治とは何かを改めて考えさせられる。(山村基毅)

総裁選挙から浮き彫りとなる政治不信

日本映画で、政界、そして総裁選にまつわる映画としてすぐに思い浮かぶのは、山本薩夫監督の『金環食』(1975)だろう。総裁選挙と、そこで飛び交った実弾(票集めのための現金)、資金稼ぎのためのダム汚職が扱われる。元々石川達三の原作にはモデルがあり、政治家にしても官僚にしても、俳優たちがそれらしく演じているのがおかしい(中谷一郎の田中角栄などはマネが目立ち過ぎるが)。

この映画の魅力は、何といっても登場人物すべてが「ワル」であることだ。その「ワル」も、巨悪というにはちょっとセコい。さらに「敵の敵は味方」とでもいうような、実に複雑な構図が描かれているだけに、観る者を飽きさせないのである。

時は昭和39(1964)年。寺田首相(久米明)は、与党の総裁選で3選を狙っている。寺田派は少数派閥であり、票集めのため実弾を用意しなくてはならなかった。総裁選は僅差で寺田が勝つ。このときに多額の現金を必要とした寺田派は、寺田の地元のダム建設に絡み、電力開発副総裁(神山繁)、竹田建設専務(西村晃)らと結託して、竹田建設に工事を受注させ、多額の賄賂を受け取ることにする。その時に裏で暗躍したのが内閣官房長官の星野(仲代達矢)だった。

この総裁選から汚職に至るまでの流れを嗅ぎつけた金融業者・石原(宇野重吉)は裏社会のフィクサー、その情報を得た衆議院議員・神谷(三國連太郎)は政界の爆弾男、彼らが絡んできて、政府は大揺れに揺れていく……。

星野や石原、神谷らは、もちろん「正義」のために動く訳ではない。結局は「金」なのだ。とくに爆弾男神谷の変わり身の早さは笑ってしまう(中谷一郎から外遊費を渡されると、とっとと海外に逃げてしまう)。戯画化されているものの、どこか「あるある」と思えてしまうことは、すでに政治不信が蔓延している証拠なのだろう。

60年前の保守合同が「現代」を作った

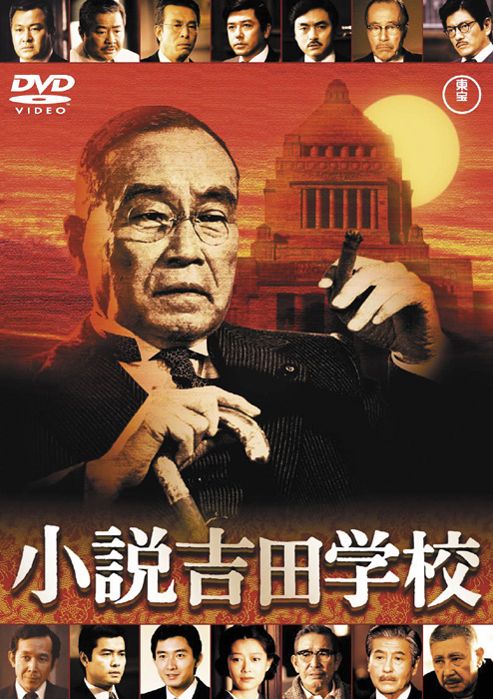

自民党以前の、保守本流の政党再編、そして、そこでのトップ争いが描かれるのが森谷司郎監督の『小説吉田学校』(1983)である。実在の政治家を真正面から取り上げた映画や、時代の政局そのものを描いた映画は日本では珍しい。ただ、昭和29(1954)年の造船疑獄事件(当時の法務大臣が指揮権発動し、政治家への贈収賄の捜査がうやむやになった)など、汚職絡みの事件については詳しく描かれないのは、「実名」映画であることの制約か。

映画の前半は吉田茂(森繁久彌)を中心とした日本の政治家対GHQの確執で、サンフランシスコ講和条約において日本の独立を勝ち取るまでである(ここまでは白黒映像)。

後半はカラー映像となり、吉田茂と鳩山一郎(芦田伸介)、その陰で支える三木武吉(若山富三郎)との政争が軸となる。この後半で描かれる政治家たちの離合集散は、なかなか興味深い。

最終的には吉田茂の自由党と鳩山一郎の日本民主党が合同して自由民主党となるのだが、官僚出身の吉田茂一派(これが吉田学校)と、鳩山ら政党の生え抜き(党人派という)の確執がベースとなり、その上で新党の役職を巡る熾烈な駆け引きが行われる。

吉田茂も、自身は日本のリーダーのつもりでいるが、アクの強い性格のため好き嫌いが露骨に出てくる。結局、恩義だの恨みつらみだのがあり、役職さえそうした私情によって決められていくのだ。

「吉田学校」の生徒たる池田勇人、佐藤栄作、さらに田中角栄といった若手が、やがて総理大臣に上り詰めていくのは、また別の物語になるが、現在に至る自民党的体質の種子は、この時期にまかれていたようだ。

政治家の志が見えにくくなる

民主主義の根幹は、主権は国民にある、ということである。だから、本来は国民の意志が政策に反映されていかねばならない。

しかし、総理大臣の選定に限らず、いろいろな事案を国民全員で議論して決定するのは無理である(これを直接民主主義という)。代表を選び、彼らに政策決定を託す、つまり間接民主主義に頼ることはやむを得ないのだ。だから、自民党の総裁選(ひいては総理大臣選び)などもその延長線上にあるといえる。

裏を返せば、自民党の総裁選への無関心は、国政選挙への無関心でもあり、「誰を選んだところで同じ」という無力感や徒労感から発しているのかもしれない。

25年も前の作品、一倉治雄監督の『国会へ行こう!』(1993)を観ていて、ひとつ感心したことがある。それは、ラスト近くで衆議院議員・松平重義(緒形拳)が自らの夢として「首相公選」を語る場面だ。このコメディー調の政治劇が、妙にリアリティーを感じさせるのは、政治を志す者が本来抱いていたであろう真摯さ(「抱いていた」と思いたい)を、時折垣間見せる松平という議員のキャラクターによるところが大きい。

ストーリーは、若者が見知らぬ世界に関わり、いろいろなことを学んでいくという、よくあるパターンである。大学生の川合(吉田栄作)がひょんなことから衆議院議員の松平と知り合い、アルバイトで秘書見習いに就く。松平には同じ選挙区で争う、同じ党の重鎮、武田(松村達雄)がいて、これが邪魔でしようがない(この頃はまだ中選挙区制だった)。だから、支持者の陳情は交通事故のもみ消しから裏口入学とありとあらゆる問題が持ち込まれる。「人殺し以外はすべて引き受ける」のが事務所のポリシーだった。

川合はそんな政治家の在り方に嫌気が差してくるのだが、あるとき、松平の妻からかつて松平自身が書いたという政治改革試案を受け取る。それを読んで感動した川合に、松平は「トップになるためには何でもやる」と断言するのだ。ある日、大手ゼネコンから金を受け取っていたとして松平も武田も検察庁の取り調べを受けることになるのだが、実はその情報をリークしたのは松平だった。その思惑は……。

「きれいごとじゃ政治は進まない」という、清濁併せ呑む政治家の様相が、緒形拳の好演もあって、妙に説得力を持つ。終盤、いわばみそぎのための選挙戦が展開するが、その戦い方もまたどぶ板選挙そのものなのだが、こうした風景もまた、いまも変わらないのだろう。

金権、汚職の蔓延する世界なのか

政界を描いた映画では、選挙とともに「不正献金」や「汚職」を題材としたものが多い。小説だと、松本清張が好んで取り上げたテーマである。その松本清張原作、堀川弘通監督の『告訴せず』(1975)は、一筋縄ではいかない「選挙資金」「不正献金」の内幕を描いた秀逸である。

食堂を経営する木谷省吾(青島幸男)は、義理の弟・芳太(渡辺文雄)の選挙資金の受け取り役を任される。派閥の長からの分配金なのだが、もちろん出所もはっきりしない不正な資金である。お金に目がくらんだ省吾は、金を持ったまま温泉街に逃げてしまう。その資金がなくても何とか当選を果たした芳太だが、しかし、不正な資金であるため警察に告発することもできない。省吾は、そのことを分かっていたのだ。温泉宿の従業員(江波杏子)と男女の仲となった省吾は、穀物の豊作不作を占うという神社のご託宣を受け、小豆相場への投資を始める。一時は下がり続けた小豆相場だったが、あるときから急騰を続け、省吾は勝ち逃げに成功する。その儲けを元手に、別の商売へと進出しようとするのだが……。

この映画に出演している頃の青島幸男は現職の参議院議員で、それが話題になっていた。器用な人だから、そつなく演じている。ただ、艶やかで、色香を感じさせつつ、利にさとい女性を演じる江波杏子が魅力的で、主役を食ってしまっていたのはおかしい。

また、実際の青島幸男というと昭和49(1974)年の参議院選挙から、街頭演説などは行わず、テレビの政見放送とポスターだけで済ませるようになる。本作では、「選挙資金」「不正献金」の在りように焦点を当てているため、相反する青島が演じていることが、当時の選挙活動への皮肉にもなってくるのだ。

また選挙にお金がかかるならば、そのお金はどこかで準備しなくてはならない。結局のところ国民の税金が、どのように政治に流れ込むことになるのか? それをして「民主主義」といえるのかどうか。そうした問いもまた、この映画は内包しているのである。

現実が映画をなぞっていく

山崎豊子原作、山本薩夫監督の『不毛地帯』(1976)もまた次期戦闘機選定にまつわる政界、当時の防衛庁を巻き込んだ汚職事件が描かれる。

戦争中、大本営参謀だった壱岐(仲代達矢)は11年間に及ぶシベリア抑留を経て復員。畑違いの近畿商事に招聘される。軍隊での仲間が自衛隊で多く活躍しているため、その人脈を買われたのだ。その頃、近畿商事は自衛隊の戦闘機選定争いに参入しようとしていた。ラッキード社の戦闘機である。

しかし、次期戦闘機は東京商事が推すグラント社にほぼ決まりかけていて、それを覆すのは難しい。そこで壱岐が暗躍することになる。防衛庁の極秘資料からグラント社の戦闘機の価格などを調べあげ、政府高官への働きかけを行い、何とか食い込もうとする。さらには、やはり軍隊時代のつてを頼り、戦闘機選定に権限を持つ政府要人にも接触するのだった。そして、逆転に成功しかけたときに大きな問題が……。

この作品が撮影を始めた時期に、ちょうどロッキード事件が明るみに出る。ロッキード事件とは、米ロッキード社が日本に航空機を売り込むに当たり、日本の商社が間を取り持って政治家への不正な献金を行ったというものである。時の総理大臣にまで何億円というお金が渡ったとされ、政界、財界が大揺れに揺れた。そして、総理大臣の権力の大きさを改めて国民に知らしめた事件でもあった。山崎の原作はロッキード事件とはまったく無関係なのだが、「ラッキード社」という名称や戦闘機選定などが題材とされていたため、そのことで話題となった。

監督の山本薩夫は、どちらかというと反体制的なスタンスの人だから、ロッキード事件に関心を示さないはずがない。そのため、映画は原作のシベリア抑留のエピソードが小さくなり、戦闘機選定のための商社と政府高官、政治家との絡みが主体となっている。戦後の日本は、民主化と高度成長によって進んだ。しかし、ある時期から(バブル景気に至るまで)、経済優先の社会へと舵を切ったのである。そのとき、政治はどう対処するのか。この映画は、そうした転換点の作品ともいえる。

政治について語れない不幸

もうひとつ、これは政治そのものを扱った作品とはいえないが、1960年代の「政治の季節」に作られ、若い世代の政治意識を取り上げたものとして、大島渚監督の『日本の夜と霧』(1960)がある。

1960年6月、日米安全保障条約の改定・調印、そして国会での承認を巡って、安保条約に反対する学生、労働者の大規模なデモが繰り広げられていた。そして、多くの学生は挫折感を胸に新たな道へと歩み出していた。ある日、この闘争で知り合った新聞記者の野沢(渡辺文雄)と女子大生の玲子(桑野みゆき)の結婚式が行われる。そこに、かつて共に戦った同志が集まってくるのだが、過去の学生運動の話題となり、互いの当時の行動に対する批判、非難が噴出してくる。

運動の一環として海外の民謡を歌うグループがあったり、それに批判的な者がいたり、学生寮に入った泥棒をスパイとして監禁する者もいれば、デモの途中で消息を絶った者もいた。結婚式は、さながら討論会の様相を呈し、それぞれの秘密さえ暴かれていく……。初めは、誰もが希望や大志を抱いで運動に参加したのだろうが、いつしかグループ(政党であったり、運動仲間だったりする)の論理が優先し、自分の意志とは別のところで行動せざるを得なくなっていく。

これは大なり小なり、どのような組織でもみられることなのだろう。政治の世界でもそうだろうし、ビジネスの世界でも、そうだ。多くの人は流されるままに行動してしまう。そのほうが楽だから。政治の世界で起きていることは、つまりは私たちの日常世界で起きていることの相似形である。政治そのものが茶番に思えてしまうことは、日々の暮らしもまたそのように感じているのだろう。それは、決して幸せなことではない。

ここに挙げた作品はすべてそうだが、政治を描いた映画は、決して大団円に終わらないのが特徴である。勧善懲悪ではないのだ。そのような結末となってしまうのは、つまり、現実世界もまた「大団円」でまとまることがないからだろう。

山村基毅(やまむらもとき):1960年、北海道出身。ルポライター。インタビューを基軸としたルポルタージュを発表。著書に『ルポ介護独身』(新潮新書)、『戦争拒否』(晶文社)、『民謡酒場という青春』(ヤマハミュージックメディア)とさまざまなテーマにチャレンジしている。映画が好きで、かつて月刊誌にて映画評を連載したことも。