映画に見る医療事故~なぜ医療現場でミスは起こるのか~

時おり、新聞やテレビのニュースをにぎわす医療事故。特に患者が亡くなった際は手厳しく医療側を非難するものの、その後の経過はあまり報道されない。裁判になると、結審するまでに長い時間を要するせいもあるが、もう1つ、事故、ミス、いずれも争点が専門的となり、誰の言い分が正しいのか、なかなか判断できなくなってしまうからだ。

昨年、東京大学医学部附属病院においてマイトラクリップという新しい心臓病治療法で男性患者が亡くなった件などは、厚生労働省が調査に入ったところまではニュースで伝えられたが、その後の経緯を追い続けているメディアは少ない。どうしてそのような事故、あるいはミスが起きたかをじっくりと検証しなくては、今後も医療事故は起こり続けるだろう。(山村基毅)

大学病院における医療事故を赤裸々に

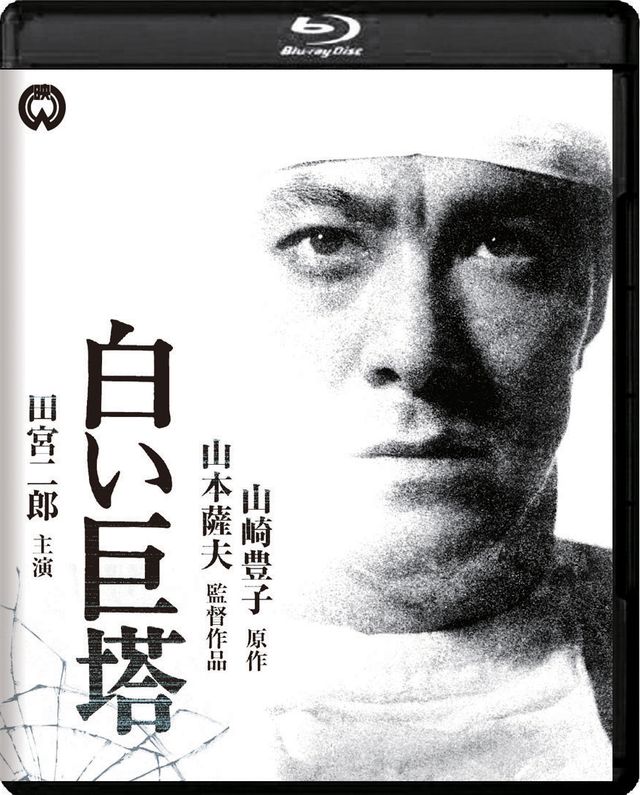

東大病院の医療事故報道を見て、まず思い浮かべたのが『白い巨塔』(1966・山本薩夫監督)だ。何度もテレビドラマになっているので(先ごろも岡田准一主演で放映された)、内容は広く知られているだろう。

映画の前半は、浪速大学医学部第一外科の教授争いが中心である。第一外科では東教授(東野英治郎)の退官に伴い、新たな教授を決めなくてはならない。助教授であり、手術の腕もピカ一の財前五郎(田宮二郎)が第一候補なのだが、東は財前の傲岸不遜(ごうがんふそん)ぶりを好ましく思ってはいないため、外部から対抗馬を連れてきて、争わせることに。

この選考委員会の事前工作では、開業医である財前の義父が選考委員に対して現金を渡すのだが、得票は過半数に達せず決選投票となる。最終的に、財前は何とか勝利を収めて、第一外科の教授となるのだった。教授となった財前は、さらに不遜になっていく。そして、1人の患者が財前による手術の後、亡くなってしまう(財前は術後肺炎によると診断)。患者は胃がんの手術を受けたのだが、胸部レントゲン検査でも影が見られた。財前は、それを治癒した結核の痕跡と判断する。内科医の里見(田村高廣)らはさらに詳しい検査をすべきと主張するが、財前は聞く耳を持たなかった。

死亡後の患者の病理解剖によって死因はがんによる肋膜炎(ろくまくえん)と判明。これは医療ミスではないのか。患者の家族が民事訴訟として提訴することになる……。

原作が大学病院の腐敗ぶりをテーマにしているため、その権化たる財前五郎は、徹底して驕慢(きょうまん)で尊大な人物として描かれる。医療ミスの隠ぺい体質もまた、そうした大学病院のシステムや財前の性格に原因があるとされるのだが、こうした状況は、映画から半世紀を経た今もなお、あまり変わっていないのかもしれない。

なお、当時の山崎豊子の原作は、財前が裁判で勝ち、教授としてさらに権勢を振るうところで終わっているため、映画もそうした結末である。その後続編として、財前が病に倒れる話が加えられ、後年のテレビドラマでもそのような展開になっているのだ。

医療事故を描くリーガルサスペンス

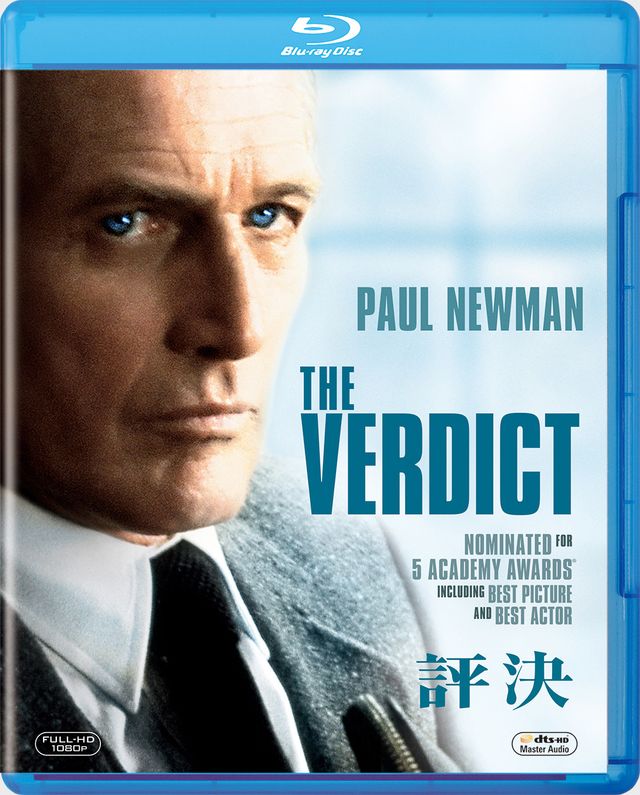

『白い巨塔』もそうだったが、医療ミスを描くと、ミスの是非を問う裁判もまた大きな舞台となってくる。その代表的な映画が『評決』(1982・シドニー・ルメット監督)だろう。主演のポール・ニューマンのさえない弁護士ぶりが見事であり、これ以後、ドラマなどでは「売れない弁護士」→「奮起して勝訴」というパターンがすっかり定着した感がある。

この作品で描かれているのもまた医療側のミスであり、それを隠ぺいしようとする大病院である。

フランク(ポール・ニューマン)はほとんど仕事のない弁護士である。新聞の死亡記事を見ては、葬儀場に入り込み、遺族に名刺を渡して歩く毎日なのだ。「困ったことがあれば力になります」と。自己嫌悪を抱えながらも、結局、毎日のように酒場に通っては泥酔してしまうのだった。

そんな時、友人の弁護士ミッキー(ジャック・ウォーデン)が「楽な」仕事を回してくれる。出産のため、カトリック系の大病院に入院した女性が術後に植物状態になってしまった。麻酔に問題があったのではないかと、女性の妹が訴えていたのだ。何らかのミスがあったことは病院側も薄々感じていて、すぐに示談に応じる姿勢だった。フランクは多額の示談金を得ようと、寝たきりの女性の状態などを調べていく。そのうちに、少しずつフランクの心に変化が起きてくるのだった……。

フランクが依頼人と相談せず、勝手に示談に応じないで病院と対決しようとするあたりから、映画は緊張感に溢れた展開になっていく。焦点となるのは、女性は術後に嘔吐をしたせいで植物状態になったのだが、それが麻酔のミスだったかどうか、であった。相手側の弁護士は大物であり、チームで対応してくる。そして、フランクの連れてくる証人をことごとく粉砕していくのだ。例えば、地方に住む高齢の医師に対しては、年齢や経験の少なさを指摘し、証言の信ぴょう性に疑問を抱かせる。

とにかく、医療ミスを証明することは難しい。仮に何らかの「ミス」があったとしても、それが病院や医師、看護師の責任なのかどうかも立証しなくてはならない。特に手術室内での出来事になると、ほとんど「薮の中」になってくる。そのため、医療側を訴えたはいいが敗訴となり、一般人である原告が経済的負担を背負ってしまう例が多々あるのだ。

複雑な手術におけるミスは見抜けない

海堂尊によるミステリーを原作としている『チーム・バチスタの栄光』(2008・中村義洋監督)は、直接医療ミスをテーマにしているわけではないが、難しい手術に医療事故があったのではないかと思わせつつ、ストーリーが展開していく。なお、バチスタ手術とは、心臓の心室壁が膨らんでしまったため(拡張型心筋症)、血液循環の力が弱くなった患者への治療法の1つである。心臓を止めて人工心肺につなぎ、その間に心室の一部を切り取って、心臓を小さくしてやる。それによって心臓の動きを回復しようというものだ。

東城大学医学部附属病院の桐生恭一(吉川晃司)助教授はバチスタ手術の権威である。彼と、その下に付く助手や看護師、麻酔医らによるチーム・バチスタは、この手術に関して100%の成功率を誇っていた(映画の中でも一般的には約60%の成功率と言っている)。

ところが、立て続けに3例、術中死が起きる。手術は成功したはずなのに、どういうわけか心臓の再鼓動がなかったのだ。

世間から注目を浴びるチームだけに大学も医療ミスがあったのかどうかを懸念し、不定愁訴外来(映画の中ではグチ外来と揶揄される閑職)の責任者、田口公子(竹内結子。原作では男性)に調査を依頼する。田口は、チームのメンバーの聞き取りを開始するが、医療事故、手術ミスであるとは思えなかった。

そうした中で、厚生労働省から白鳥(阿部寛)という役人がやってきて、これは「殺人」だと断定し、独自の調査を始める……。

組織におけるコンプライアンス(法令遵守)がうるさく言われるようになって、病院の側がマスコミより先に事故やミスを公表するケースも出てきた(決して多くはないが)。

この作品でも、「事件化」する前のためか、当初、大学附属病院の一医師が事情を聴取していくことに、当事者たちはほとんど違和感を抱かない。もしも事件化してしまえば、今度は第三者委員会などを設置しなくてはならなくなるだろう。そのことがわかっているのである。

本来、大きな事故やミスに至る以前の小さな芽を摘んでいくこと(映画の中における聞き取りなど)が重要であるのだろうが、誰もが忙しいせいか、そういうシステムはなかなか作れないようだ。

地方病院における医療事故

現在の医療現場においては医師不足が切実な問題である。特に地方の総合病院では、医師が半減したために施設そのものを半分しか使用していないところなどがある。

医師が足りないからといって患者も少なくなるわけではない。むしろ地方においては高齢化が進んでいるから、病院を訪れる人たちは増えていくことはあっても減ることはない。医師や看護師たちは忙しさの中で医療行為に当たる。その中で事故やミスが起きてくるのだ。

『孤高のメス』(2010・成島出監督)は、元号が平成に変わった頃のとある地方病院・さざなみ市民病院が舞台である。この病院では、ある大学医学部の学閥が幅を利かせていて、彼らは皆、大学に戻ることだけを考えている。保身のため、治療が難しい症状などは、すぐに大学病院に移してしまうのだ。そして、病院側は彼らの機嫌を損ねるとその大学から医師を供給してもらえないため、厳しく対処することもできずにいる。

そこに赴任してきたのが、アメリカの大学で肝臓移植を手掛けてきた当麻鉄彦(堤真一)だった。彼は困難な症例も、可能な限り自分たちの病院で治療しようと試みる。搬送している間に症状が悪化することもあるので、患者にとって最良の手段をとろうということだった。

そうした中、第一外科医長の野本(生瀬勝久)が1年前に施した手術が原因で1人の患者が亡くなってしまう。その患者のがん腫瘍を切除しきれず、そのままにしてしまったのだ。患者の家族に、そのことは知らされていない。死亡原因を隠ぺいしようとする野本に反発して、1人の若い医師は病院を去る。

ある日、地域医療の充実を目指す、さざなみ市の市長(柄本明)が肝硬変で倒れてしまう。肝臓移植しか助かる道はない。生体肝移植は難しい手術であり、提供者も見つからない。また、脳死肝移植はまだ日本では認められていなかった。当麻は、医師にとって最も困難な方法を選ぼうとする……。

映画の本筋は「肝臓移植」が行われるかどうか、という点にあるのだが、一方で、この市民病院内で見過ごされてきた医師たちの手抜きぶりが描かれている。そして、医療における事故やミスというのは、誤った投薬であるとか、手術における手違いというあからさまなものばかりではなく、「治療できるのにしなかった」という不作為のミスもあり得るのだろう。

ただ、これについても、その証明は簡単ではないといえる。映画の中で、少しずつ当麻の考えに傾倒していく看護師(夏川結衣)も、初めは無気力であり、自身も野本らの「共犯者だ」という意識を持っていた。ここでの手術室の中は、まさにそうした「負」の連帯がなされているのである。

医療ミスの隠ぺいから一気にホラーに

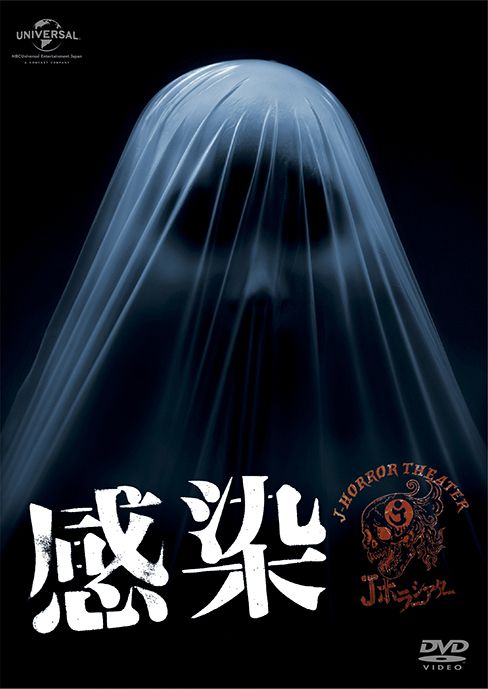

医療もの、と言ってしまうには変化球のような作品だが、『感染』(2004・落合正幸監督)でも医療ミスが描かれている。

作品の舞台となる総合病院も、どこかの都市にあり、医師不足、看護師不足から、スタッフたちが寝る間もないほど苛酷な労働状況に陥っている。おまけに給料は遅配、院長は雲隠れしてしまったという。外科医の秋葉(佐藤浩市)も、疲れ果てているのだが、入院患者や通院してくる人たちを見捨てることができず、居残り続けている。内科医の魚住(高嶋政伸)は私生活でお金が必要なので、別の病院に移ることも考え始めている。

その夜、長いこと入院していた全身火傷の患者への処置で、看護師(木村多江)が秋葉の命令に従い塩化カルシウムを注射してしまい、死なせてしまう。秋葉は「塩化カリウムだと言っただろう」と怒るが、確かに「塩化カルシウム」と告げていたのだ。その場にいたのは秋葉、魚住、看護師2人(もう1人は真木よう子)。秋葉は「責任を取る」と言うが、魚住は「このことがバレたら、俺たちは仕事を失う」と3人を脅す。そして、この患者には身内もいないことから、全員で口をつぐむことに。

一方、深夜に救急搬送されてきた患者がいて、一度は引き受けることを断るものの、仕方なく処置することになる。ところが、この患者は病院内で姿をくらますのだ。どうやら、未知のウイルスに感染しているようであった……。

前半は、殺伐とした医療現場で働く医師や看護師のエピソードがつづられていく。血液採取がうまくできない看護師や、手術をしたいのだが技術がないため認められない小児科医などの屈折が描かれる。ところが、後半になって急にホラー映画へと転調するので、観ている方は戸惑ってしまうかもしれない。

ただ、ちょっとだけ挟み込まれるシーンに、現代の医療現場の苦しさが感じられるのだ。例えば、医師に「楽にしてくれ」と頼み込む高齢の寝たきり患者、病院の入り口に掲げられた「外来診療中止」の貼り紙などなど(実際に一見の患者を断るところも見受けられる)。こうしたことは、今もなお多くの病院が抱え込む問題でもある。

新生児取り違えも病院のミスから

医療事故ではくくれないものの、明らかに病院のミスとして知られるのが「新生児取り違え」である。昭和40年代ぐらいまでは、結構起きていて、取り違えが判明し、認められるたびに病院側は賠償金を支払っている。

最近わかった事件として、順天堂大学医学部附属順天堂医院で1967年に起きた取り違えだ。すでに母親は40年ほど前、血液型の違いから病院にそのことを指摘していたのだが、「浮気をしたのでは?」と言われてしまう。それ以来、大学病院を相手に交渉を続け、病院側も認めるに至ったのだ。

こうした赤ちゃんの取り違えをテーマとしたのが『そして父になる』(2013・是枝裕和監督)である。

東京に暮らす野々宮夫婦(福山雅治、尾野真千子)と、群馬県前橋市に住む斎木夫婦(リリー・フランキー、真木よう子)には共に小学一年に入学する男の子がいる。野々宮家の方は一人息子で、私立小学校のお受験が控えていて、斎木家の方は小さな電器店を営み、弟と妹がいる普通の家族だった。突然、2つの家族に前橋の病院から連絡があり、「男児を取り違えてしまった」と告げられるのだ。どちらの家族も戸惑い、悩み始める。病院側は、「こうしたケースでは、100%、実の子どもを育てたがるものだ」と説明し、「少しでも早くに元に戻した方がいい」と勧める。初めは家族同士で交流を図り、やがて男児を互いの家庭に泊まらせるなど、慣れ親しませようと努める。ただ、タワーマンションに暮らすエリート建築家である野々宮と、地方で電器店を開き、妻も弁当屋でアルバイトをしている斎木家では環境に違いがあり過ぎた。そして、何よりも物心ついた子どもにとって「親」は唯一無二の存在になりかかっているのだ。

取り違えについては病院を相手取った裁判が始まり、当時の看護師の証人尋問も行われる。そこで、看護師は「ミスではなく、私生活のイライラをはらすためにわざと取り違えた」と話す。すでに時効となっていることから、真実を語ったようだった。

この件では、「取り違え」そのものを理解しないまでも子どももまた悩んでいく。しかし、2つの家族はいよいよ実の子どもを引き受けることにするのだが……。

家族は「いつ」家族になるのか、という深遠な問題を扱っていて、実際には明確な結論など出ないのだろうと思える。ただ、「家族になろう」という意志は、常に持つことができるようなのだ。野々宮が息子と遊ぶ時間を持たないことを斎木になじられた時、「他の人間では取り替えのきかない仕事をしているから仕方ない」と答える。それに対して斎木は「父親だって取り替えがきかないだろう」と答えるのだ。

映画における看護師の故意によるミスは、両方の家族を混沌の中に突き落とす。結末は、決して暗くならないが、必ずしもそのような結末になるとは限らないことは、実際の事件が物語っているのである。

人間の誕生から死までを扱う病院は、やはり現代社会にとってある種の「聖地」だといえる。医師や看護師の神のごとき指先の一振り、手の一動作が、人々の人生を大きく変えてしまう。それは、良い方向にも変えられるし、医療事故などで悪くも変えられる。

ミスはどこでも起こり得るのだが、そのミスがどういう結果を招くかという想像力だけは、医療側も、また患者の側も持つべきなのだろう。

山村基毅(やまむらもとき):1960年、北海道出身。ルポライター。インタビューを基軸としたルポルタージュを発表。著書に『ルポ介護独身』(新潮新書)、『戦争拒否』(晶文社)、『民謡酒場という青春』(ヤマハミュージックメディア)とさまざまなテーマにチャレンジしている。映画が好きで、かつて月刊誌にて映画評を連載したことも。