オードリー・ヘプバーンを永遠のアイコンにしたジバンシィ

映画に見る憧れのブランド

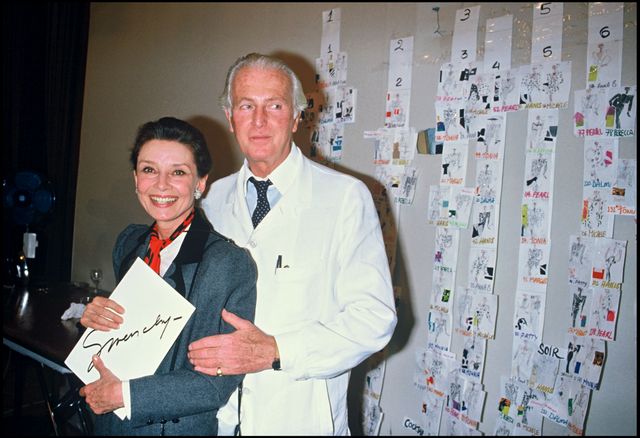

数々の名作映画を華麗なファッションで飾ったオードリー・ヘプバーン。永遠のファッションアイコンになった彼女の成功の陰には、フランスのクチュリエ、ユベール・ド・ジバンシィの存在が不可欠でした。今回は「モードの神童」と呼ばれたジバンシィを作ったともいえる2つの出会いから、彼の服作りの哲学を考察しましょう。

貴族の名家に生まれたユベール・ド・ジバンシィ

1927年、フランス北部のプロテスタント貴族の家庭に生まれたユベール・ド・ジバンシィ。一族には音楽や絵画の才能を発揮している者がたくさんおり、特に、ファッション好きの母親とゴブラン織りタペストリーの指導者だった祖父に影響を受けて、8歳の頃には母親の雑誌を参考に人形のために衣装を作っていたほど。成長した彼は、幼い頃から憧れていたスペインの巨匠クチュリエ、クリストバル・バレンシアガのアシスタントにしてもらおうとメゾンを訪れますが、スタッフによって門前払いされてしまいます。(※1)

しかし、諦めずに当時パリで最もファッショナブルだったジャック・ファットの門戸をたたき、彼のもとで修行を積みました。その後、ロバート・ピゲ、ルシアン・ルロン、エルザ・スキャパレリら大物デザイナーのサロンで研鑽を積み、1952年、ついに自身のサロンをオープンさせます。そして、1年後の1953年、26歳のときに生涯の師匠となるクリストバル・バレンシアガと知り合うことに。

究極のクチュリエ、バレンシアガ

「本当のクチュリエは彼だけ。他のクチュリエはデッサンを描くだけよ」とココ・シャネルが、「彼は私達みんなの師匠だった」とクリスチャン・ディオールが評した(※2)「布地の建築家」(※3)クリストバル・バレンシアガは、デッサンから生地選び、縫製までオートクチュールの服作りの過程をすべてひとりでこなせる究極のクチュリエでした。

彼のメゾンがジバンシィのサロンから通りをはさんで向かい側にあったことから、ジバンシィとバレンシアガはファッション、映画、芸術、演劇、インテリアなど多岐にわたるジャンルで思想を共有していました。その関係は師弟のようでも、父子のようでもあり、ファッション史上稀に見るトップ・クチュリエ同士の絆を結んだのです。ジバンシィは師の発想「シンプルさを厳格に追求すること」を進化させ、クラシックなスタイルに遊び心のあるカッティングや身体に優しくフィットするフォルムを生み出しました。(※1)

ポール・トーマス・アンダーソン監督作で、2017年度アカデミー衣装デザイン賞を受賞した『ファントム・スレッド』(2017)は名優ダニエル・デイ=ルイスが最後の役者人生を締めくくった傑作。デイ=ルイスが演じたクチュリエ、レイノルズ・ウッドコックはアンダーソン監督がバレンシアガの伝記や作品からインスピレーションを受けて作り上げたキャラクターで、バレンシアガの顔立ちがデイ=ルイスを想起させたことから彼を起用しました。(※4)驚くことに、デイ=ルイスは役作りのために美術館に飾られているバレンシアガのドレスをイチから制作してみたのだとか!(※5)

映画の最後に、レイノルズが自分の顧客がほかの「もっとシックなメゾンへ移った」と聞き、「シックってどういう意味なんだ!?私には分からない!」と叫ぶシーン。ここには当時ファッション界で起きていた変化が象徴されています。実際に、50年代後半からデパートやプレタポルテ(高級既製服)の台頭のせいで、オートクチュールの顧客は減り続けていき、60年代にはイヴ・サンローランがクチュールブランドとして初めてプレタポルテをスタート。モードが上流階級からストリートへと移っていき、1968年には「クチュールが繁栄できる世界は終わった」とバレンシアガは哀しげに引退を表明したことも、本作のモチーフになっているのでしょう。(※6)

オードリー・ヘプバーンとは”ざんねん”な出会いだった!?

バレンシアガと出会った同じ年、ジバンシィの運命を変えたもう1つの出会いがありました。それは、オードリー・ヘプバーン。『ローマの休日』(1953)の撮影が始まる前にすでに、名匠ビリー・ワイルダーによる次回作『麗しのサブリナ』(1954)が決まっていた彼女は、パリ帰りのサブリナの衣装をパリで買い入れたいと思っていました。白羽の矢が当たったのはジバンシィでしたが、本当は大御所のバレンシアガにオートクチュール・コレクションの準備で忙しいと断られていたのだとか。

新進デザイナーのジバンシィはすでに大人気で多忙でしたが、「ミス・ヘプバーンが来る」と聞き大女優のキャサリン・ヘプバーンが来るものだと思い込み、アトリエで待っていました。ところが現れたのは無名の若い女優、オードリー。内心がっかりしたジバンシィでしたが、話していくうちにノーメイクだけれども、オランダ貴族の血を引いた気品、シンプルでシックなファッションセンスや教養あふれる会話にたちまち魅了されてしまいます。そして、それはオードリーにとっても同じでした。ジバンシィのコレクションから彼女が選んだ3点は、サブリナがパリから帰国したときにまとう黒のスーツ、舞踏会で着る純白地に華やかな刺繍のイブニングドレス、ライナス役のハンフリー・ボガートとのデートのときに着る黒のカクテルドレス。

肩のところを小さなリボンで結ぶ黒のカクテルドレスは、浅いボートネックが斬新で「デコルテ・サブリナ」(※7)と呼ばれましたが、本当はオードリーが自分の気になる鎖骨のくぼみを隠すために選んだのだそう。(※1)

女性の欠点をカバーし、個性を追求した服作り

『パリの恋人』(1957)、『ティファニーで朝食を』(1961)、『シャレード』(1963)、『パリで一緒に』(1963)、『おしゃれ泥棒』(1966)など、オードリーとジバンシィは次々とアイコニックな衣装を創り上げますが、オードリーがジバンシィの服に夢中になった理由は彼のデザインが女性の気になる体の欠点をカバーし、自分らしい美しさを追求するものだったから。

例えば、『ティファニーで朝食を』でオードリーがティファニーの前でクロワッサンを頬張るシーンで着ているリトル・ブラック・ドレスは一見シンプルですが、後ろから見ると背中が広く開き、三日月風のバックラインがとてつもなく個性的。中性的で痩せたオードリーを貧弱に見せないように、ウエストにギャザーを入れてほのかなふくらみを演出し(※7)、彼女をより女らしく見せているのです。

衣装クレジットに名前がのらなかった『麗しのサブリナ』

舞踏会の「サブリナ・ドレス」や「デコルテ・サブリナ」は、アパレルメーカーがこぞってコピー製品を作ったトレンドになったのにもかかわらず、『麗しのサブリナ』の衣装クレジットにジバンシィの名前はなく、そこには『ローマの休日』の衣装を手掛けたハリウッドの大御所衣装デザイナーイーディス・ヘッドの名前しかありませんでした……。これには、ジバンシィの衣装が使われたことに対してイーディスが快く思っていなかったことや、製作スタジオの政治的思惑があったことなどが原因だと噂されていますが、真実は不明。とにかく、本作でアカデミー衣装デザイン賞を受賞した彼女は、受賞スピーチのときにジバンシィへの感謝を述べることすらしなかったそう。(※1)オードリーは怒りましたが、ジバンシィは「なにかの手違いさ」と言っただけでした。(※7)

しかしながら、イーディスもオードリーをファッションアイコンに仕上げることに大きく貢献。黒のトップに黒のクロップドパンツ「サブリナパンツ」、そしてヒールがなく足の甲が大きく開いているパンプス「サブリナシューズ」を組み合わせたスタイルや、白いショートパンツにマルチカラーのチェックのシャツのコーディネートなどは一世を風靡し、現代にも通じる定番スタイルとなったのです。

女性の服選びを楽にした「セパレート」

「女性に服を着せるということは、その女性をより美しく見せることである」とあるインタビューで答えたジバンシィは(※1)、「より便利で、楽で、かつ、個性的なファッションを追求した」末に「セパレート」を誕生させます。(※1)『シャレード』『パリで一緒に』『おしゃれ泥棒』でも色とりどりのセパレートが登場しますが、短めのトップスや小さなジャケットはスカートにもパンツにも合わせやすく、コーデのバリエーションを増やしました。つまり、トップスとボトムスを別の服と組み合わせることで、毎日の服選びを楽にし、ジバンシィの高価なハイファッションをより気軽に楽しみたいという若い女性たちの夢を叶えたのです。

ジバンシィのドレス以外は決して着なかったオードリー

『パリの恋人』で膝丈の画期的なウェディングドレスで登場したオードリー。彼女がアンドレア・ドッティと再婚したときの結婚式で身につけたミニドレスもジバンシィがデザインするほど2人は親友の仲で、様々な公式行事にも一緒に姿を現しました。それでもオードリーは必ずジバンシィに服の代金を払い、ほかのデザイナーのドレスを公の行事には決して着ないようにしたぐらい、彼に敬意を払っていたのだとか。ラルフ・ローレンとは彼の別荘に滞在するほど仲の良かったオードリーですが、彼のイブニングドレスをまとうことはおろか、ファッションショーにさえ出席しなかったのです。(※8)

オードリーが独り占めしたかった香水「ランテルディ」

先述したようにバレンシアガがオートクチュールの衰退に幻滅したのとは反対に、ジバンシィはプレタポルテの未来を信じ、ブティックでは自身が進んで接客をして女性をトータルに彩りたいと考えていました。その1つが香水。1957年、オードリーをモチーフに創った香水を市販しようとしたジバンシィに「あら、それはランテルディ(禁止よ)!」とオードリーが声を上げたことから名づけられ、史上初めて女優をミューズにした香水「ランテルディ」が誕生。(※9)

その後も、化粧品開発者、インテリア・デザイナー、アート・コレクターとして活躍し、1988年にはLVMHに会社を売却。しかし、ファッション界から身を引くつもりは全くなく、LVMHとつながりをもてば「ジバンシィのオートクチュール、プレタポルテ、パフュームを大いに発展させるだろうと考えてのことだ」と語りました。(※1)

1995年のコレクションを最後に引退し、昨年2018年に91歳で亡くなったジバンシィ。クリストバル・バレンシアガからシンプル・エレガンスとオートクチュールの伝統を継承し、それらに”着やすさ”と”自分らしい美しさ”を加え、オードリー・ヘプバーンのファッションイメージを創造して、映画史にもファッション史にもその名を遺しました。オートクチュールの黄金期をけん引し、その衰退に悲観的にもならず、前へ前へと進み続けた彼の哲学とはーー? オードリーがこんな言葉を彼に捧げています。

「ユベールはたぶん……愛するものすべてを持ってはいないのだろうけれど、持っているものすべてを愛している」by オードリー・ヘプバーン(※1)

【参考】

【追悼】ユベール・ド・ジバンシィ ---- オードリー・ヘプバーンとの絆。モードの神童、91年の軌跡。 - VOGUE JAPAN

※1…ガイアブックス「VOGUE ON ユベール・ド・ジバンシィ」ドルシラ・ベイファス著

※2…Cristobal Balenciaga: 10 Things You Didn’t Know About the Couturier - COUNTRY & TOWN HOUSE

※3…Balenciaga at the McCord: 'He was an architect of fabric' - Montreal Gazette

※4…映画『ファントム・スレッド』プレス資料

※5…Exclusive: Daniel Day-Lewis Opens Up About Giving Up Acting After Phantom Thread - W magazine

※6…文化出版局「ファッションの仕掛人」アーネスティン・カーター著・小沢瑞穂訳

※7…講談社「写真集 オードリー・ファッション物語」原由美子著

※8…「Genuine Authentic」Michael Gross著

※9…原書房「世界の香水 神話になった65の名作」マリ・ベネディクト・ゴーティ著 佐藤絵里訳

此花わかプロフィール

映画ライター。NYのファッション工科大学(FIT)を卒業後、シャネルや資生堂アメリカのマーケティング部勤務を経てライターに。ジェンダーやファッションから映画を読み解くのが好き。手がけた取材にジャスティン・ビーバー、ライアン・ゴズリング、ヒュー・ジャックマン、デイミアン・チャゼル監督、ギレルモ・デル・トロ監督、ガス・ヴァン・サント監督など。 (此花さくや から改名しました)

Twitter:@sakuya_kono

Instagram:@wakakonohana