3.11の現実、市民目線で記録~アカデミー賞候補濱口監督の原点?#知り続ける

3.11以降、数多くの記録映画が撮られてきた。インターネットやSNSにも映像や画像が残っている。未曾有の災害をどう記録し、どのように未来に生かすべきか。仙台市にある、図書館、イベントスペース、ギャラリーなどからなる文化複合施設「せんだいメディアテーク」は、震災発生のわずか1か月半後から、そんな命題と向き合い始めた。日本映画として初めて米アカデミー賞作品賞にノミネートされた『ドライブ・マイ・カー』の監督・濱口竜介氏もかかわった、「せんだいメディアテーク」の活動から「記録する意味」を見つめる。(取材・文:中山治美、写真:高野広美、写真提供:せんだいメディアテーク)

※本記事は、LINE NEWSとシネマトゥデイとによるコラボ企画です。

メディアと市民目線の「ズレ」

被災したせんだいメディアテークが2011年5月3日に再開すると同時に、東日本大震災にまつわる事柄を記録・発信するプラットホームが立ち上がった。それが「3がつ11にちをわすれないためにセンター」(略称:わすれン!)だ。

市民、専門家、アーティストらが協働し、独自に復旧・復興のプロセスを記録・発信する。寄せられた記録は、適切な権利処理がなされた上でのウェブサイトでの一般公開や、所定の手続きを踏めば研究や調査活動、さらには本記事のように報道での使用も可能だ。

発案者は、当時の企画・活動支援室室長(現アーティスティック・ディレクター)だった甲斐賢治氏だった。

甲斐氏は大阪出身で、1995年の阪神・淡路大震災を経験している。その時、被災者が置かれた状況をドラマチックにクローズアップして感傷的・情緒的に走りがちなメディアの報道と、現地の状況とにズレを感じ 、当事者である市民自らが記録すれば 、違う視点で捉えることができるのではないかと思ったという。

「何をしたらいいかわからず」

もともとせんだいメディアテークは生涯学習の拠点であり、街の写真や過去の8mmフィルムなどの地域映像アーカイブ事業にも力を入れていた。

開館当時から学芸員を務める小川直人氏は、「われわれも震災直後は何をしたらいいのかわからない状態でした」と前置きし、こう語る。

「そのなかでたどり着いたのが、まったく新しいことをするよりも、メディアテークが今まで行ってきたノウハウや環境を生かした取り組みが良いだろうということでした。大きな規模の施設でもなく、その建物自体が被災したなか、これまでの延長にあるメディアを使った実践ならば可能ではないか? という発想です」

市民ならではの「方言でやっぺ!」

「わすれン!」の取り組みに賛同し、参加した人の数は201人(2021年3月31日時点)。記録されたデータは、映像1,332件、写真7万9,024枚、音声97件、文章6本(同)に及ぶ。 仙台だけでなく、東日本全域の被災地が対象で、記録の方法も内容も、あくまで参加者中心主義だ。

例えば、こんなタイトルがある。

「方言でやっぺ!名取閖上版桃太郎」「みんなで作っぺ!仮設で『たこ焼きパーティー』」

仮設住宅での日常を切り取った映像は、市民ならではの視点と言える。悲劇だけではない日々のなかで育まれた交流もまた彼らの人生であり、震災の貴重な記録だ。

さらに宮城県沿岸部の定点観測写真や、被災現場の工事に従事していた方による「仙台の下水道災害復旧」や「仙台のがれき撤去」といった復旧・復興の様子を記録したもの、どのような経路で避難したのかを体験者へのインタビューから明らかにする「経路研究所」シリーズといった、後世への教訓となるであろう映像も残されている。

「自分にとっては重要でも、社会的に意味があるのかはわからないものでも、写真や映像にして公的に残し、誰もが使えるかたちの資料とする仕組みであることは重要だと考えています」(小川氏)

その記録をインターネット上で一般公開するだけでなく、毎年春にはその記録を展示・上映し、対話と考える機会の場を設けたイベント「星空と路」も開催している(今年は3月9日~4月24日)。

「星空と路」のタイトルは、3.11の停電によって澄んだ夜空に見えた星と、公共交通機関が麻痺して歩いた帰路やあの日からの復興への路を意味し、震災からのこれまでとこれからを考える時間を皆で共有したいという思いから名付けられている。

濱口竜介監督は仙台に移住

プロジェクトには、映像の専門家も参加した。市民目線で記録するという趣旨で発案された「わすれン!」だったが、地域住民に限らず外部の視点も含めてアーカイブを作る方がより記録が豊かになるのではないかと考えたからだ。

その一人が、映画『ドライブ・マイ・カー』(2021)が日本映画初の米アカデミー賞作品賞ノミネートを果たした濱口竜介監督だ。

当時、東京藝術大学大学院映像研究科に在籍していた濱口監督は「わすれン!」の協力要請に応じた大学からの誘いを受け、現地に赴いた。

とはいえ当初は、「外から来た人間が何を撮れるのか?」「未来に向けてどのような記録を残せばいいのか?」といった自問を繰り返す日々だったという。

そのなかで出会った「みやぎ民話の会」の活動から“語り”の力に着目した。そこから三陸沿岸部の被災者の語りを記録した映画『なみのおと』(2011)と『なみのこえ』(2013)、さらに宮城に残る伝承民話を記録した『うたうひと』(2013) の東北三部作を制作した。

映像の一部を切り取ることの危険性

約2年の仙台生活における「わすれン!」の体験について、濱口監督は「当時、自分は32~33歳。もしかしたら不謹慎に聞こえるかもしれませんが、自分にとってはものすごく豊かで、かけがえのない時間でした」と振り返る。

「初のドキュメンタリーで、被写体の実人生をお借りしたということもありますが、これまで制作したどの作品よりも力強いものが出来たのではないかという感覚がありました。一人当たり3、4回話を聞きに行くと、移動も含めて結構な時間がかかる。しかし時間をかけた分だけ、その人の人生を多少なりとも理解し、映像で表現しやすくなったという感覚がありました。それは数週間で撮影してしまう昨今の日本の劇映画の体制よりも、はるかに厚みがあるものがカメラに映るのではないか? という今の思いにもつながっています」

以後、濱口監督は商業映画の流れに迎合することなく、出演者とのワークショップを経て制作した『ハッピーアワー』(2015)を発表するなど独自の姿勢を貫いてきた。劇映画であれドキュメンタリーであれ、他者の人生に時間をかけて真摯に向き合う。今回のアカデミー賞にまでたどり着いた映像哲学は、「わすれン!」で築かれたといっても過言ではないだろう。

「記録」が変えた監督人生

一方、濱口監督と共に仙台に拠点を移して東北三部作を共同監督した酒井耕氏は、「記録」と向き合うなかで、生き方そのものも変わっていったという。

約2年の仙台生活を終えて一度は東京へ戻った酒井監督だが「東京に戻った時、あらゆる景色がすべて虚構のように思えて居心地の悪さを感じた」と語る。再び仙台に戻り、家庭も持って仙台市民となった。とりわけ引かれたのが東北三部作で出会った民話で、そこからもう一度街の歴史と日本を見つめたいという。

ただし何を記録すべきか? の迷いは、まだある。

「3.11以前にも三陸地方は何度も同様の災害に見舞われ、その教訓から絵本の読み聞かせによる津波教育や、避難訓練も頻繁に行われていたし、民話にも残されている。恐らく災害が起こってから5年、10年は問題意識があったと思うが、時が経てば忘れられてしまう。僕らが行っていることが果たして残るのか? という疑問は常にあります」(酒井監督)

3月12日いつ、どこで、なにたべた?

酒井監督の懸念通り、蓄積された記録の数々は利活用されてこそ意義がある。デジタルメディアの発展で今もインターネット上には無数の震災関連記録が残っているが、こちらからアクセスしなければ埋没したままだ。

「わすれン!」では当初から利活用を念頭におき、展示や上映会を行い、さらに記録を囲み語る場を作ってきた。「最初は記録に重点を置いていたが、それぞれが表現になってきた」(甲斐氏)という。

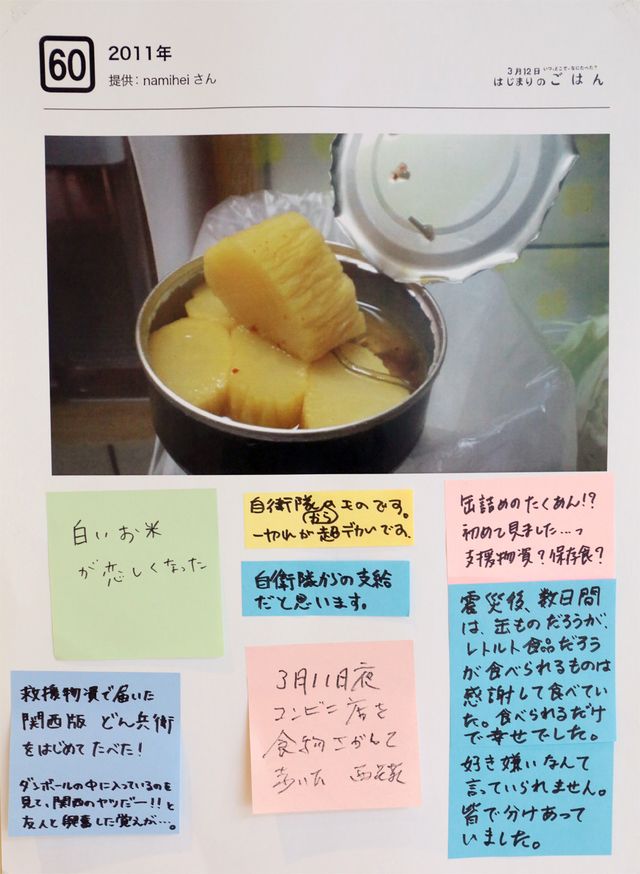

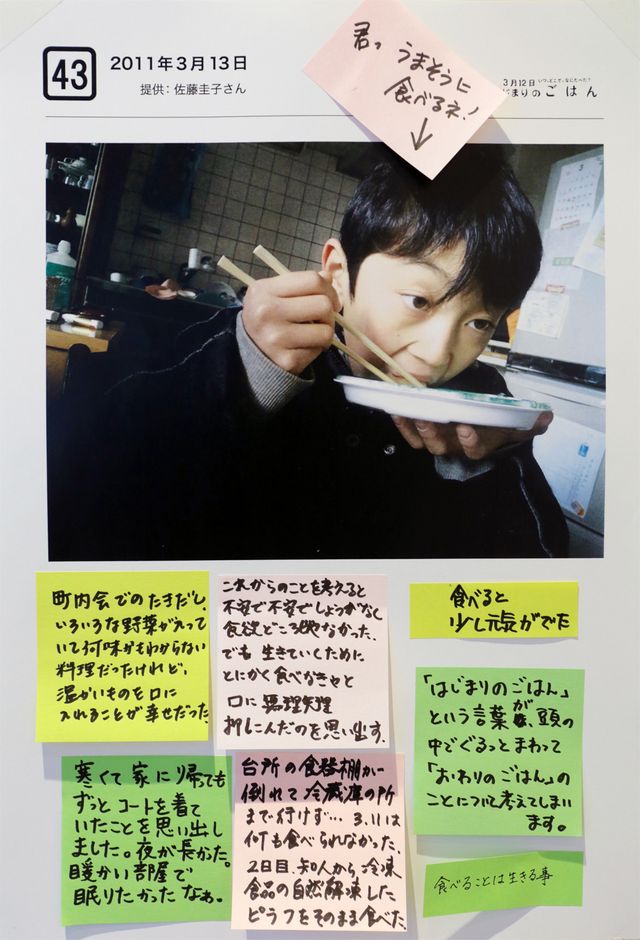

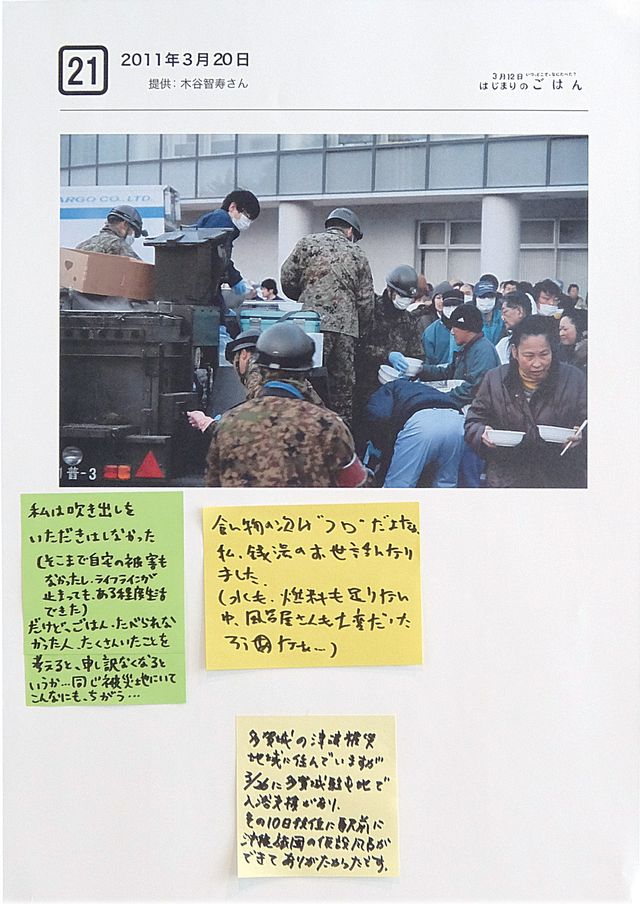

その一つが市民団体「3.11オモイデアーカイブ」と協働で始めた参加型展示の「3月12日はじまりのごはん ーいつ、どこで、なにたべた?ー」だ。震災時の食事にまつわる写真を展示し、鑑賞者はその写真を見て思い出したことを自由に付箋に書き、写真横に添付していく。

この付箋込みのパネル全体を写真撮影し、それを再びパネルにして展示するというもので、鑑賞者の感情もそのまま記録してしまおうというユニークな試みだ。

また東日本大震災をテーマにした舞台の公演では、より視覚的に当時の状況を伝えたいと、「わすれン!」の所蔵映像が演出に使われた。報道関連での二次使用はアーカイブが多く、創作での利用は珍しい。

「ほかの多くのアーカイブ活動と『わすれン!』との違いの一つは、被災状況を伝える資料を蓄積することだけではなく、むしろ、記録や発信に取り組もうとする人たちの活動の支援に重きがあることです。その結果、被害の大きさを語るだけではない、地域や個人の細やかな機微が現れた資料もかなり残されています。また、それら資料を通じて、東日本大震災という未曾有の出来事への触れ方に広がりが生まれていることは、震災のことを継承していく力となるでしょう。アーカイブとしての規模は小さくとも、そこは自信を持って活動していきたいと思っています」(小川氏)

時間と共に問題と課題が…

ただし「わすれン!」の活動にも、時間の経過に伴う問題と課題はあるという。震災の風化である。

実際震災直後、同様の震災アーカイブサイトがいくつか立ち上がった。しかし数年で休眠・閉鎖したものもあれば、2013年に開設された国立国会図書館東日本大震災アーカイブ「ひなぎく」へとデータをそのまま移管した例もあれば、三陸地方に多数建てられている伝承館へと引き継がれた例もある。

震災から3年、5年と節目を迎えるたびに復興関連の公的支援は減少し、人々の関心が薄れ、サイトへのアクセス数も減少傾向にあるのは否めない。

「わすれン!」自体も、新たな参加者は2011年、2012年をピークに減少しているという。スタッフも開設当初は7名いたが、現在は専従2名に兼務1名だ。

2017年から専従スタッフとなった水谷仁美氏が語る。

「実際に市街地では、日常的に震災について語る機会も減り、街なかで行われる震災関連のイベントも減ってきたように思います。そこで、3.11オモイデアーカイブと協働で始めたのが、食を通して震災を振り返る『3月12日はじまりのごはん』でもありました。また沿岸部に足を運ぶ機会を作り、あえて語りの場を作ろうと活動していた人たちもいます」

被災者が語り始めたそれぞれの思い

それが2020年に制作された「中野伝承プロジェクト」シリーズだ。

仙台市・旧中野小学校地区は津波被害を受けて、住民は集団移転でバラバラとなったが、震災当時の状況、街の歴史やコミュニティーを記録したいと連絡があったという。

「実はそれまで津波被害を受けた当事者の方の参加はなかったのですが、皆さん、生活が落ち着いてきてようやく自分たちのことを話したいと思われたのかもしれません」(水谷氏)

悲劇的ではないことも後世に

その経験から生まれた「わすれン!録音小屋」というプロジェクトがある。小さな録音室で、当時聞けなかった震災のことを、家族や友人同士など親しい間柄のふたりで話していき、その話を録音し、後世に伝えていくという試みだ。

「繰り返しますがメディアテークは生涯学習施設。つまり、学びの場です。記録が残ることだけではなく、記録・発信、活用しようとする振る舞いを通じて震災と向き合い、考え続けることが重要です。では、10年を経た今、われわれはどんな場を作り、何を提案すべきか? それが課題だと思っています」(小川氏)

震災を含めアーカイブの活用法は、日本ではまだまだこれからの分野である。その先駆けとして「わすれン!」は市民と共に進化し続けるに違いない。

<せんだいメディアテーク>

今年1月に開館21周年を迎えた。仙台市民図書館やスタジオを有し、市民の芸術・文化活動を支援する文化複合施設。震災前から地域の映像や動画などのアーカイブに取り組み、震災後は「わすれン!」の活動のほか対話の場も積極的に設け、特に今も継続的に行われている「てつがくカフェ」は「震災を語ることへの<負い目>?」「<支援>とは何か?」などをテーマに市民や支援者の議論を深め、地域の精神的支柱の役割を果たしている。