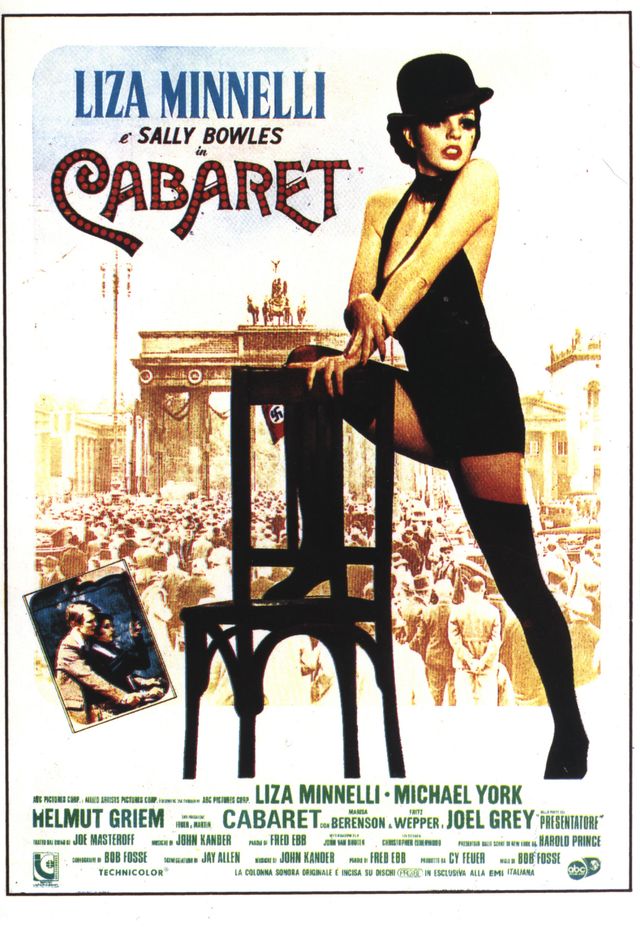

第17回:『キャバレー』(1972年)

名画プレイバック

ブロードウェイでロングラン公演中の「シカゴ」や「ピピン」といった、ミュージカル(共にリバイバル版)のマスターピース。これらの作品の演出・振付けなどを手がけたのは、ダンサー兼振付師で映画監督でもある才人ボブ・フォッシーだ。その彼が監督した『キャバレー』(1972)は、1966年にブロードウェイで初演されたミュージカルの映画化作品。第45回アカデミー賞では、監督賞、ライザ・ミネリの主演女優賞、舞台での当たり役を演じたジョエル・グレイの助演男優賞を含む8冠に輝いた名作だ。(今祥枝)

1930年代初頭、ナチズムが台頭しつつあるベルリン。小さなキャバレー“キット・カット・クラブ”の舞台ではMC(ジョエル・グレイ)が、ざわめく客席に向かって“Willkommen(ウィルコメン)”を歌っている。若い芸人たちが芸を磨きながらチャンスをつかもうとするこの場所は、艶っぽさにむっとするような熱気が立ち込めている。

クラブ一の人気者サリー・ボウルズ(ライザ・ミネリ)は、スターを夢見る芸人で、底抜けに明るく愛嬌のある女性。映画は、サリーのアパートの隣人となるロンドンからやってきた語学生ブライアン(マイケル・ヨーク)との恋愛を軸に、金持ちでハンサムなマクシミリアン・フォン・ヒューナ男爵(ヘルムート・グリーム)と奇妙な友情で結ばれる三角関係と、そのてん末を描いていく。並行して、ブライアンが英語を教えることになるサリーの友人で、ドイツ人フリッツ(フリッツ・ヴェッパー)と、同じくブライアンの英語の生徒でユダヤ人の富豪令嬢ナタリア(マリサ・ベレンソン)の恋愛が描かれる。

のっけから、「何だこれは?」と度肝を抜かれる。白塗りの奇妙なメイクのグレイがきついドイツ語訛りの英語とドイツ語を交えて歌う“ウィルコメン”の、猥雑でいて洒脱なMCの個性といったら。演じるジョエル・グレイは舞台版のオリジナルキャストで、米演劇界最高の栄誉であるトニー賞を受賞。“Two Ladies”や“Money Money”(映画用の新曲)などのナンバーは、小柄なグレイのちょこまかとした軽妙な動きにダンス、演技の達者さ、絶妙な品のなさといい、全てがここに極まれりといった感じ。コミカルでどこか悲しいピエロを思わせる狂言回しの役割ながら、抜群の存在感を放っている。

このMCの、キャバレーの舞台上の芝居を見るかのような一歩引いた視点は、非常に重要だ。本作の基になっているミュージカルは、クリストファー・アイシャーウッドの短編小説集「ベルリン物語」の中の「サリー・ボウルズ」と、それを戯曲化したジョン・V・ドゥルーテンの舞台劇「私はカメラだ」、その映画化『嵐の中の青春』(1955)などに基づき、ブロードウェイの大物プロデューサー、ハロルド・プリンスが制作・演出した。それがロングランを記録し、ブロードウェイや映画界で活躍するフォッシーにより、映画化の運びとなった。長い行程をたどる間に、さまざまな改変がなされてきており、初演時のミュージカル版と映画版は三つの新曲(“Mein Herr”“Maybe This Time”“Money Money”)を加えたミュージカル・ナンバーの構成も違うし、サリーとブライアンを軸とする大筋は変わらないが脇の登場人物も違う。

だが、そもそもの原作から共通しているのは、本作が暗い時代へと突入する前のベルリンの狂騒という、この時代の退廃的な空気を伝えつつ、そこに生きる人々のこれからの運命と青春の刹那的なきらめきに影を落とす、ナチズムの脅威を冷静に見つめる視点があることだ。舞台と映像では表現の方法は違うが、MCがどこか冷めた、シニカルで自虐的な、あるいは諦念のようなものを感じさせるのは、彼がユダヤ人であるからに他ならない(リバイバル版ではバイ・セクシュアルであることもより明確にしている)。不吉な時代の空気を感じながら、キャバレーの退廃的な宴に興じる観客を見つめるMCの目は、カメラのように現実を映し、さらにはサリーとブライアン、フリッツとナタリア、キャバレーの行く末、そして自らの運命を見通し悟っているかのよう。

実際のところ、本作がミュージカルというジャンル映画の枠を超えて普遍的な名作となりえた理由は、この根底に流れる反ナチズムのイデオロギーの要素抜きには語れないだろう。劇中、サリーたちがドライブ中に、美しい緑が広がる自然の中で若い金髪碧眼の清潔なイメージのドイツ人青年がドイツ民族を讃える“Tomorrow Belongs To Me”を歌い、そこにいた人々が合唱するというシーンがある。画としては健康的で美しいが、サリーの困惑したような曖昧な微笑みに人々の異様な高揚感が寒々とした感情をもよおさせる。そうした現実に気づきながらも、ナチが嫌った退廃的な文化の象徴であるキャバレーを愛し、“自分は自分”と好きなように生きようとするサリーたちの自由は、もはや風前の灯火なのだから。

とはいえ、本作が問答無用に愛されている最大の理由は、サリー役のライザ・ミネリの魅力にあることは間違いない。そしてもちろん、作曲家ジョン・カンダー&作詞家フレッド・エブ(「シカゴ」ほか)の出世作にして代表作である、古典的なジャズ風のアレンジも魅力的で、「三文オペラ」のクルト・ヴァイル風と評されることも多い楽曲の素晴らしさは言うまでもない。

『オズの魔法使』(1939)などの大スター、ジュディ・ガーランドと映画監督ヴィンセント・ミネリを両親に持つサラブレッドのライザは、本作でその魅力が開花し、一躍スターダムにのし上がった。トレードマークの大きな瞳をさらにメイクでこれでもかと強調し、ブルネットのショートボブのヘアスタイルに愛嬌たっぷりでコケティッシュな魅力を持つ奔放なサリー像は、生命力にあふれていて観る者を魅了する。何よりも、その豊かな声量と迫力の歌唱力は圧倒的。“Maybe This Time”で、「もしかしたら……」という新しい恋への淡い期待、幸せになれるかもしれないという思いを歌い上げるサリーは、はたから見れば愚かな女かもしれないが、だからこそ誰の心にも訴えかける力を持つのだろう。若い頃は、誰でも一度はそんな期待に胸を膨らませ、愛に破れるといった経験はあるに違いないから。

享楽的で刹那的なサリーの生き方に共感するしないは別として、終盤で堕胎後に歌う“Cabaret”には否応なしに涙がこみ上げてくる。「ひとりで部屋にこもってないで、人生はそんなに長くはないから楽しんで、人生はキャバレーよ」と歌うサリー。その姿は、哀れだろうか? いや、それでも夢をあきらめきれなかった、こうしか生きられないのだと言い切るサリーが、誰にどう見えるかは関係ない、嘘偽りのない彼女自身であることを肯定する姿には時代を超えた普遍性がある。痛々しくもすがすがしい、人間賛歌ともいうべきメッセージに感動を覚えるのだ。

このライザの個性、才能と、フォッシーというもう一人の天才の個性が出会ったことによって火花が散り、『キャバレー』という作品を別次元へと昇華させたと言えるだろう。実はブロードウェイの舞台版でオーディションに落ちたライザだったが、彼女をキャスティングしたフォッシーの見る目の確かさを讃えたい。

ダンサー兼振付師として活躍したフォッシーは、その独特のスタイリッシュでユニークなスタイルで知られている。関わったヒット作は多く、後に自ら初監督を務めて映画化した『スイート・チャリティ』(1968)、オリジナル版「シカゴ」の演出・振り付けも有名。1973年には『キャバレー』でアカデミー賞監督賞、ブロードウェイ・ミュージカル「ピピン」でトニー賞の演出賞と振付賞、ライザ・ミネリ主演のコンサート形式の特別番組「Liza with a Z」ではエミー賞4冠に輝くという快挙を成し遂げた。

このフォッシーの才能は、オリジナルの舞台版からの脚色、大胆な翻案にも見ることができる(特にラストは舞台と映画では大きく異なる)。現在よく知られているアラン・カミングがMCを演じるサム・メンデス演出、後に映画版『シカゴ』(2002)を監督するロブ・マーシャル振付けによる1993年のリバイバル版「キャバレー」は、オリジナル版に映画版の要素を取り入れて進化させたハイブリットと言えるだろう。いずれにせよ、フォッシーの映画版がメンデス版に与えたインパクトは絶大で、映画は映画として美術、撮影、サウンド、編曲、編集も含めて全てが完璧。ライザが演じるサリーの存在感は唯一無二であり、後に多くの女優たちがこの役を演じているが、ライザのイメージを払拭させることは至難の業で高い高いハードルとなっている。