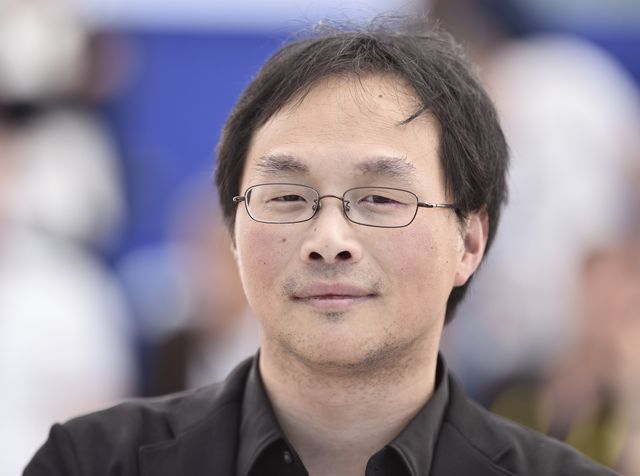

日本の助成金制度が抱える問題とは?カンヌ受賞・深田晃司監督が明かす

今年のカンヌ国際映画祭で新作『淵に立つ』(10月8日公開)が「ある視点」部門審査員賞を受賞するなど、海外の映画祭に数多く参加してきた深田晃司監督が、日本の映画製作に対する助成金制度について、海外事情との比較を交え、その問題点や課題について語った。

【シーン写真】日仏合作で製作された深田晃司監督の新作『淵に立つ』

■危機に瀕する「映画の多様性」を守るために

深田監督が6月に審査員として参加した上海国際映画祭の少し前、中国の映画業界は、ある事件の話で持ちきりだった。2014年に亡くなった中国の巨匠ウー・ティエンミン監督の遺作『ソング・オブ・フェニックス』が今年5月にやっと中国で一般公開された際、同作のプロデューサーが、全国映画館チェーンの責任者らに対して「上映回数を増やしてくれ」と土下座する動画をインターネット上に配信したのである。

中国の映画館は、ハリウッド大作や大ヒットが狙える国産映画の上映回数を極端に増やして収益増加を図るのが一般的。同作のようなアートフィルムは早朝やレイトで1日1回か2回上映される程度で、多くが公開早々に上映を打ち切られていく。そんな状況の見直しを訴えた土下座パフォーマンスだったわけだが、メンツを大事にする中国人にとって、それは日本人が考える以上に屈辱的な行為であり、大きな話題を呼んだ。

収益第一で、大ヒットした青春映画やコメディー映画の二番煎じ、三番煎じ作品の製作が続く中国映画界。爆発的に伸びる興行収入の裏で、「映画の多様性」という意味では危機的状況に陥っている。邦画メジャーの一人勝ち状態が続く日本の映画界も、共通の問題を孕んでいると言えるだろう。深田監督は、「芸術の価値というのは『売れるかどうか』だけではありません。収益があがらなくても、マイノリティーの価値観にただ寄り添う作品があってもよい」と多様性の重要性を主張する。そこで作り手の頼みの綱となるのが助成金制度の存在。「助成金というのは本来、映画の多様性を保つためのものだと思う」と言う深田監督。しかし、「日本のシステムは非常に使いづらい」とその問題点を指摘する。

■行政が文化に介入しない欧州と、介入を恐れて自主規制する日本

「イギリスには『アームズ・レングスの原則』という文化への行政の不介入という考えがあります。つまり『お金は出すけど、口は出さない』という方針なんです。欧州の助成金制度は基本的に同様の考え方で、例えば、仮にフランスのCNC(フランス国立映画センター)から助成金をもらって作られた映画が、完成してみたらすごく痛烈な政権批判の内容だったとしても、一切問題になりません」。

一方、日本の文化庁が日本芸術文化振興会を通じて交付する助成金は、その概要に、応募時の書類に基づき審査するため、提出後変更がないように求める主旨の注意書きがあり、助成金の最終的な交付には完成作の内容が大きく影響することが分かる。また、申請が通ったとしても、2008年公開の『靖国 YASUKUNI』のように、国会議員が同作に助成金が使われたことに疑問を呈し、映画館に右翼の街宣車がやってくる事態となった例もある。「中国の検閲ほど苛烈ではありませんが、表現を自主規制する傾向はありますね」(深田監督)。

■企画・開発にお金をかけない日本

当然のことながら「撮影する」だけで映画は誕生しない。企画・開発や脚本作りに始まり、撮影が済んでも、編集や音響効果等の仕上げが待っている。公開までには宣伝や配給にかかる費用も必要だ。しかし、文化庁の助成金制度では、最もリスクの高い企画・開発の段階でおりる助成金はなく、また配給宣伝にも使えない仕組みになっている。「理由ははっきり分かりませんが、行政の方にお話を聞いたところ、日本はやはり『成果物主義』だとおっしゃっていた。助成している以上、成果物がないと困るという考え。この点、韓国の場合は、企画・開発や脚本作りに対する専門の助成金もちゃんとあって、年間何十本かの作品に100万円程度のお金が出る。しかも、たとえ映画が完成にこぎ着けなくても返金する必要はない。日本にはまだ、そういった制度の不備が明らかに存在します」。

■「年度末締め」の特殊なルールが足かせに

また、日本独特のルールとして、3月末で年度予算を締めるため、例えば平成28年度の助成金対象作品は平成29年3月31日までに0号試写(スクリーンで色味のチェック等を行うための最初の試写)を行わなければならないという規定がある。かなりタイトなスケジュールであり、使い勝手が悪いのは明らかだ。

このリミットは海外との合作映画の助成金でも同様に存在する。アジアの周辺国を見ると、中国と韓国で盛んに合作映画が製作されたり、韓国とフランスの間で合作協定が結ばれるなど活発な交流が行われているのに対し、日本はプロジェクト数が少ない。深田監督は「文化庁の助成金の結果が出るのは遅い場合で9月。それから翌年の3月までに完成させるなんて、はっきり言ってナンセンス」とばっさり。「合作映画は何年も時間をかけて作るものです。合作映画の助成金としてはほぼ機能していません」。

■「映画という文化」を広めるのは映画人自身!

ただ、「ひとえに行政のせいにはできない」とも深田監督は言う。「韓国の文化行政の歴史を見ていると、映画人がちゃんと意見を出して活動してきたことが分かります」。

『オアシス』『シークレット・サンシャイン』などで知られるイ・チャンドン監督が2003年から2004年に文化観光部(現・文化体育観光部)の長官を務めていたことが象徴するように、韓国では現場の声を吸い上げた上で、行政が映画業界への支援策を推進してきた。「日本では、映画監督の仕事は映画を作ることであって、制度を作るのは行政の仕事だと考えている映画関係者が多いと感じます」と深田監督。

さらに、助成金=税金を使って映画を撮るということに対する考え方についても、一石を投じる。「税金というのは、“お上”から与えられるお金ではありません。私たちが一時的に行政に預けたお金であり、それをどう分配するのかは国民が決めるものです。それを思えば、例えば税金を使って政府を批判することになんら躊躇はいらないことは明白です。文化予算について考えるとき、私たちが説明責任をもって向き合うべきは行政より先に、納税者であり国民です。いかにして映画の公共的な価値に対する理解を国民全体に広めていって、行政に介入されない形で文化予算を確保するのか? 自戒を込めてですが、日本の映画人は、その当事者としての意識が、他の映画先進国に比べると2歩3歩遅れているのかなと思います」。

状況を改善したければ、自分たちで勝ち取る--柔和な表情の下に、深田監督の静かな闘志が見え隠れした。(新田理恵)