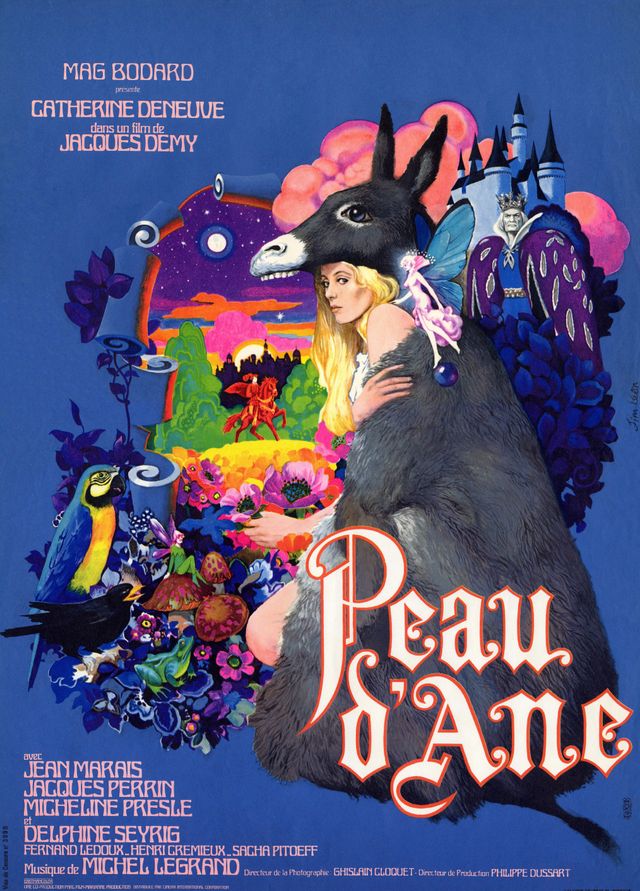

第11回『ロバと王女』(1970年)

名画プレイバック

『シェルブールの雨傘』(1964年)や『ロシュフォールの恋人たち』(1967年)といった名作に比べて、ジャック・ドゥミ監督作としてはやや馴染みの薄い『ロバと王女』(1970年)だが、個人的には、おとぎ話の実写映画の決定版と思う1作だ。美しい俳優とセット、衣裳、台詞、音楽。最初に見た幼児の頃は、動く絵本を見る思いで単純に楽しかったが、年月を経て見返すと、大人にとってこそ面白い仕掛けがいくつも隠された作品だとわかる。(冨永由紀)

シャルル・ペローの原作「ロバの皮」は、美しい妃に先立たれて悲しみに沈んでいた“青の国”の王が、亡き妻そっくりに成長した一人娘の王女と結婚すると言い出すところから始まる。まずこの段階で、子供と大人の受け取り方に差が生じる。王の宣言が持つタブー感は子供にはそれほど伝わらないが、大人はその倒錯に動揺するに違いない。

従者も馬も青い色をした“青の国”の城で、オルガンを弾きながら歌う王女を演じるのはカトリーヌ・ドヌーヴ。『昼顔』(1967年)など退廃の似合うクール・ビューティーがまばゆいばかりの美しさで、無垢な少女になりきっている。人の道を外れる話なのに全然迷いのない父親を堂々と演じているのは、ジャン・コクトーに愛され、『美女と野獣』(1946年)『双頭の鷲』(1948年)などで主役を演じたジャン・マレー。60年代のヒッピー・ムーブメントとドゥミが敬愛するコクトーの影響が融合した、ほんのりサイケデリック風味の映像、完全に非日常な空間で繰り広げられる世界に導入部で乗れれば、このうえなく楽しめる。

命令ともとれるようなプロポーズに面食らいつつも、「お父様のことは大好きだし……」などとのたまう王女の心は子供そのもの。そして彼女は森へ向かい、名づけ親であるリラの精に相談する。アラン・レネの『去年マリエンバードで』(1961年)やトリュフォーの『夜霧の恋人たち』(1968年)のデルフィーヌ・セイリグが演じるこの妖精が「親とは結婚しないものなのよ」と懇々と諭したりして可笑しい。妖精が一番現実的かつ社会性があり、浮世離れした昔話に現代の風を吹かせては、故意のアナクロニズム的瞬間を劇中に何度も作り出す。

妖精の入れ知恵で、王女は「かぐや姫」が求婚者たちにしたように、次々と無理難題を王に出すが、王は全てクリアしていく。王が大切にしている財宝を産む不思議なロバの皮までも、王女の望みならばと差し出す始末。ついに王女はリラの精の助けを借りて、ロバの皮をかぶって城を飛び出す。この場面のスローモーションが美しい。この他にフィルムの逆回し、あるいは王女が王に作らせた雲が流れる空(正確には“temps”。天候の意)の色のドレスなど、CGがない時代の映像の工夫には詩情がある。

城を出た王女はリラの精のはからいで隣りの “赤の国”に向かい、ロバの皮をかぶった下女に身をやつして働き始める。ある意味自立した王女に、主体性が出てくる。誰かに助けてもらうのを待つだけだったのが、自ら幸せをつかもうとする女性になったことがわかるのが、“赤の国”の王子に見初められる場面だ。鏡越しに王子がこちらを見ているのに気づいた時の王女の表情が何とも言えない。フランスはアムールの国、と冗談のように言うけれど、これはもう紛れもない事実で、ことに女性は生まれついての恋愛の策士だと痛感させる瞬間だ。

王子役は『ロシュフォールの恋人たち』のジャック・ペラン。色気はないが、無邪気な少年の初恋が似合う清潔感は稀有な個性だ。名前も素性もわからない美女に夢中になった王子が、彼女と再会するために手を尽くす展開は「シンデレラ」と同じ。そして、愛されたヒロインが自発的に行動する点からも、大ヒット中の最新映画版『シンデレラ』がお手本にしたのは本作ではないか、と思ったりする。

『ロバと王女』でシンデレラのガラスの靴に当たるのは、王女が作る「愛のケーキ」にしのばせた指輪だが、このケーキ作りのシーンはなかなか型破り。ボロボロの小屋の中でロバの皮を脱ぎ捨て、一張羅のドレス姿で歌いながら卵を割り、粉をかきまぜる。ドリフのコントではないが、「カトリーヌ、袖! 袖!」と叫びたくなるくらい、衣裳に小麦粉やバターがつきまくるが、お構いなしにシーンは続く。指導するのは幽体離脱したのか、ロバの皮をかぶったもう1人の王女だ。

幽体離脱は、ケーキを口にした王子にも起きる。そこで王女と2人で愛のデュエットを歌うシーンでは、お菓子をほおばったり芝生を転げ回ったり、他では見たことのないドヌーヴの姿に驚かされる。まるで色気のないシーンなのに、どことなく「失楽園」を想起させる禁忌のにおいが漂う。画面に描かれたものが観客の想像力を刺激する。引力の強い演出に惚れ惚れする。歌詞をはじめ、“青の国”の王がそらんじるアポリネールやコクトーの詩など、台詞の数々に潜ませた深い意味やドゥミのユーモアを本当に楽しめるのは大人になってからだろう。おとぎ話らしい大団円を迎え、妖精からのひと言を聞いて、一瞬かすかに変わる王女の表情に注目だ。