愚直に筆にぎり邦画支える「題字」の第一人者

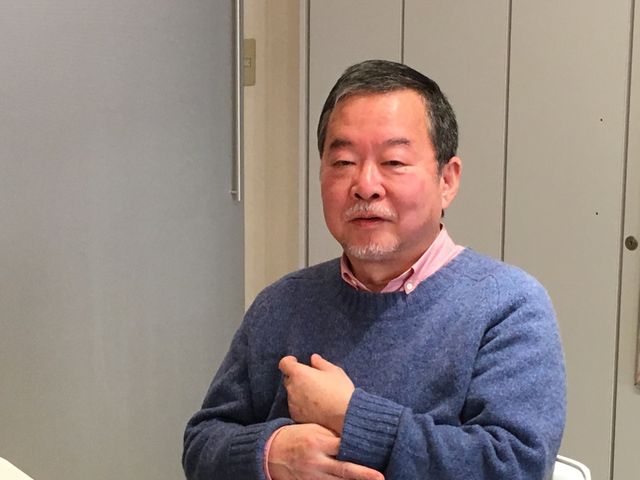

映画やドラマの顔ともいえる「タイトルデザイン」を40年以上にわたり手がけてきた赤松陽構造(あかまつ ひこぞう)さんが、第40回日本アカデミー賞で協会特別賞を受賞した。北野武監督をはじめ、数々の名監督から信頼され、400本以上の題字を世に送り出してきた赤松さんは、最近でも『64-ロクヨン-』や現在公開中の『サバイバルファミリー』、NHKドラマ「精霊の守り人」など人気作品に引っ張りだこだ。映画タイトルの第一人者である赤松さんが、情熱を傾ける自身の仕事について語った。

赤松さんは映画館の劇場ニュースや、テレビドラマの題字などを製作していた父親の影響を受け、日本大学芸術学部映画学科へ入学。その父が急逝し、21歳の時に父と同じ道を歩み始めた。最初に関わったのは若松孝二監督の『天使の恍惚』(1972)、それから長谷川和彦監督『青春の殺人者』(1976)、小林正樹監督『東京裁判』(1983)などの題字製作にかかわり、1987年の『ゆきゆきて、神軍』(原一男監督)で注目された。

仕事を始めた当初は写真植字機などを使った題字製作もしたが、やがて機械で作った字よりも「字に力がある」と手書き文字に打ち込むようになる。「題字は観客が映画をどういう気持ちで観始めるかに影響を与える。どういう気持ちで観始めるかを考えてもらう力が(題字には)ある」が持論。「作品がどういう意図で作られ、監督が何を伝えたいかを読み解かないと題字は書けない」と語り、筆をとるのはラッシュ試写(未編集のポジフィルムによる試写)などを観てからだという。

道具へのこだわりも半端ではない。映画に合わせた字を書くためには書道用の筆、油絵用の筆だけでは足りず、割り箸や指で書くこともあるそうだ。その意図を聞くと「『枠を外そう』と思ったんです。文字に自由性を持たせたいから」と明かし、「『ゆきゆきて、神軍』は、油絵の筆をちょん切って書いた。(北野監督作品の)『HANA-BI』はボロボロの筆で。『BROTHER』は割り箸ですね。割り箸でも20年ぐらい使っているものもあります。なくなったら困ります(笑)」とこれまでの作品に使用した道具について振り返った。

「(自分の作品に)興味を持っていただけるようになったのは、ここ5年10年くらいのことです」とインタビュー中は常に謙虚だった赤松さんだが、業界に広がるデジタル化の弊害に苦言を呈する場面もあった。「デジタル化で技術の習得期間が短くなった。本来10年以上かけて助手から技師になるところを、今は数年くらいで済ませちゃう」と嘆き、「(今は)文字もデジタルで書けて、大きさや色も自在。でも我々が10年近い習得時間にやっていたのは、映画の本質を理解し、社会を勉強し、人間関係を築いて一本の映画を作るための修行。今はそれがないまま映画ができている。怖いですね」と続けた。

大学などで若い学生たちの前に立つとき赤松さんは、「これから映画の仕事を目指したら迷う時があると思うが、迷った時には絶対120%の力で物事をやりなさい! そうしないとその仕事が本当に好きなのか。自分に向いているかどうかはわからない」と必ず言っているそうだ。コンピューターで字がつくられる時代でも、赤松さんは愚直に筆をとり、映画を思い、題字に挑み続けている。(取材・文:岩崎郁子)