日本からの参加も多数!成長続ける台湾国際ドキュメンタリー映画祭(台湾)

ぐるっと!世界の映画祭

【第71回】

1998年に創設され、今年で記念すべき20周年を迎えた台湾国際ドキュメンタリー映画祭(以下TIDF)。2014年からは台湾フィルム・インスティテュートの下部組織となり、規模も中身も成長を遂げている。2018年5月4日~13日に開催された第11回を、撮影を担当した『三里塚のイカロス』がインターナショナル・コンペティション部門に選ばれた加藤孝信さんがリポートします。(取材・文:中山治美、写真:加藤孝信、台湾国際ドキュメンタリー映画祭)

台湾・國家電影中心の下部組織に

アジアで最初に開催された国際ドキュメンタリー映画祭といえば、山形国際ドキュメンタリー映画祭(以下、YIDFF)。これに続けとばかりに10年後にスタートしたのがTIDFだ。隔年で行われ、同様に隔年で行っているYIDFFと交互に開催し、台湾のみならずアジア全体のドキュメンタリー映画界の活性化・交流に尽力してきた。中には、YIDFFにボランティアとして参加して映画祭の楽しさに目覚め、TIDFのスタッフになった人もいるという。

2014年に台湾政府文化部が台湾フィルム・インスティテュート(國家電影中心)を設立し、TIDFが下部組織となって運営体制が磐石となった。TIDFでは「インターナショナル」「アジアン・ビジョン」「台湾」の3つのコンペティション部門を柱としているが、映画祭を通して一層、自国のドキュメンタリーの研究やプロモーションに力を入れていくこととなる。

同時に2014 年の第9回からコンペティション部門の賞金が2倍に引き上げられ、「インターナショナル」部門と「アジアン・ビジョン」部門のグランプリには40万台湾ドル(約148万円、1台湾ドル=3.7円換算)、「台湾」部門のグランプリには30万台湾ドル(約111万円)が贈られる。取材が長期に及ぶ割に収入につながらないドキュメンタリー作家たちには、何とも魅力的な金額だ。

第11回は2,445本の応募があり、35の国と地域から過去最多となる170本を上映。会期中は例年、約2万5,000人以上を動員するという。

「これまで参加した国際映画祭は、藤原敏史監督『無人地帯』(2012)がフォーラム部門に選ばれた第62回ベルリン国際映画祭。そしてYIDFFは第1回からほぼ皆勤で参加しています。それらに対してTIDFはこぢんまりとしていますが、地元の観客が熱心に観にきているという印象を受けました。YIDFFは地元の観客よりも全国からの映画人の方が多いですからね。そしてプログラム・ディレクターの林木材氏も含めてスタッフも観客も若い人が多く、それが映画祭全体の活気につながっていると思いました」(加藤さん)

台湾でも関心が高し!空港問題

インターナショナル・コンペティション部門には1,824本の応募があり、最終的に選ばれたのは15本。日本からは代島治彦監督『三里塚のイカロス』(2017)のみが選ばれた。同作は成田空港建設反対闘争に携わった人たちのインタビューから当時を再検証し、さらに彼らのその後の人生を追ったもの。同様に成田空港建設反対闘争をテーマにした前作『三里塚に生きる』(2014)は第9回のオープニング作品に選ばれており、それに続いての栄誉となる。

上映回数は計3回。6日と9日は若者で賑わう西門にあるシネコン台北新光影城で、12日は2011年に新光市にオープンした同国初のアニメとドキュメンタリーをテーマにした融合施設・府中15で上映された。舞台挨拶を行ったのは台北新光影城のみだったが、両日とも317席の会場はほぼ満席だったという。

「特に9日は水曜日で夕方5時20分からと中途半端な時間だったのに席が埋まっていて驚きました。もっとも『三里塚のイカロス』に限らず、どの上映も観客で賑わってました」(加藤さん)

6日の舞台挨拶は代島監督と出演者の一人で元プロレタリア青年同盟の中川憲一さんと加藤さんの3人で登壇。中川さんがいきなり映画『網走番外地』(1965)の主題歌を熱唱し、さらに「日本の新左翼と旧左翼はどう違うのか?」の問いに、1960年代に沸き起こった安保闘争からひもといて説明し、観客を圧倒していたという。

「正直、若い観客はぽかんとしながら聞いていました。両日とも映画の技術的な質問はほとんどなかったので、純粋にテーマに興味があって鑑賞に来た方が多かったと思います。成田闘争のことは台湾でも知られていますし、現在、台湾でも同様の問題が起こっているそうです」(加藤さん)

それは、街中にある台北松山空港の廃止問題だ。かねてから騒音問題と安全性が疑問視され、2020年までに桃園国際空港に全機能を移転する予定だった。だが計画は進まないどころか、6月下旬から滑走路の全面改修と拡張工事が始まったという。今年11月に行われる台北市長選が命運を握っているそうで進展に注目したい。

足立正生&若松孝二の影響

インターナショナル・コンペティション部門の審査員は、原一男監督とコソボ共和国最大のドキュメンタリー&短編映画祭DokuFestのアートディレクターであるヴェトン・ヌルコラーリ、台湾映画『九月に降る風』(2008)などの編集で知られるチェン・シャオトンの3人。審査は紛糾したようだが、受賞結果は以下の通り。

■グランプリ

クリス・ケリー監督『ア・カンボジア・スプリング(原題) / A Cambodian Spring』(カンボジア・イギリス)

■メリット賞

マーティン・ディシコ監督『オール・ザット・パセズ・バイ・スルー・ア・ウィンドウ・ザット・ダズント・オープン(原題) / All that Passes by through a Window that Doesn't Open』(カタール・アメリカ)

■特別審査員メンション

ジョシュア・ボネッタ&J・P・シニァデツキ監督『エル・マール・ラ・マール(原題) / El mar la mar』(アメリカ)

残念ながら『三里塚のイカロス』は受賞を逃した。だが『ア・カンボジア・スプリング(原題)』の受賞は納得だったそう。

「最初のショットから素晴らしく、ピンと来るものがありました」(加藤さん)

同作はカンボジア・プノンペンのボンコック湖埋め立て開発に伴い、周辺に暮らしていたスラム街の住人を強制的に立ち退かせようとしたことから、反対派住民VS.軍と警察の仁義なき戦いが勃発。反対派住民への非情な暴力と逮捕・拘束は人権問題にまで発展し、本作では実に6年以上、撮影に費やしたという。

「この辺りには仕事で行ったことがあり、昨年訪れた時にはすっかり湖が埋め立てられていて、プノンペンの急速な都市開発には目を見張るものがあります。なので、これは観なければ! とチケットを取りました。ドキュメンタリーの手法としてはオーソドックスだけど、それぞれの立場の人物を丁寧に追っていて、そのバランス感覚が素晴らしい。例えば反対派住民が仲間割れし、ものすごいののしり合いが起きるわけです。その後、反対派を裏切った人物に取材に行き、きちっと言い分を聞いている。すると次第にその人が、反対派住民と共に戦っていた日々を懐かしむのですが、その表情もちゃんとカメラが押さえているんです。そうした被写体との距離の取り方も絶妙ですし、作り手はあまり表に出てこないのだけど、カメラは常に闘争の最前線にいて記録しているその臨場感も素晴らしい。映像の力を感じました」(加藤さん)

インターナショナル・コンペティション部門全体の傾向としては、歴史を今の視点から捉え直そうとする作品が目立ったという。バリント・レーヴェース監督『グラニー・プロジェクト(原題) / Granny Project』(ドイツ・ハンガリー・イギリス)は、3か国の3人の若者が、それぞれの祖母に第2次世界大戦の記憶について話を聞き、20世紀という時代を検証する。グジェゴジェ・シュシェパニャク監督『ジ・アグリエスト・カー(原題) / The Ugliest Car』(ポーランド)は、年老いた親子がかつて収容されていたルブリン強制収容所まで旅するロードムービーだ。

「ほか難民問題をテーマにした作品もあり、欧州の作品は、現在に過去という影が射し込んで来ている社会を如実に表していたと思います」(加藤さん)

また中東に関連した作品からは、足立正生・若松孝二両監督の影響を感じたという。

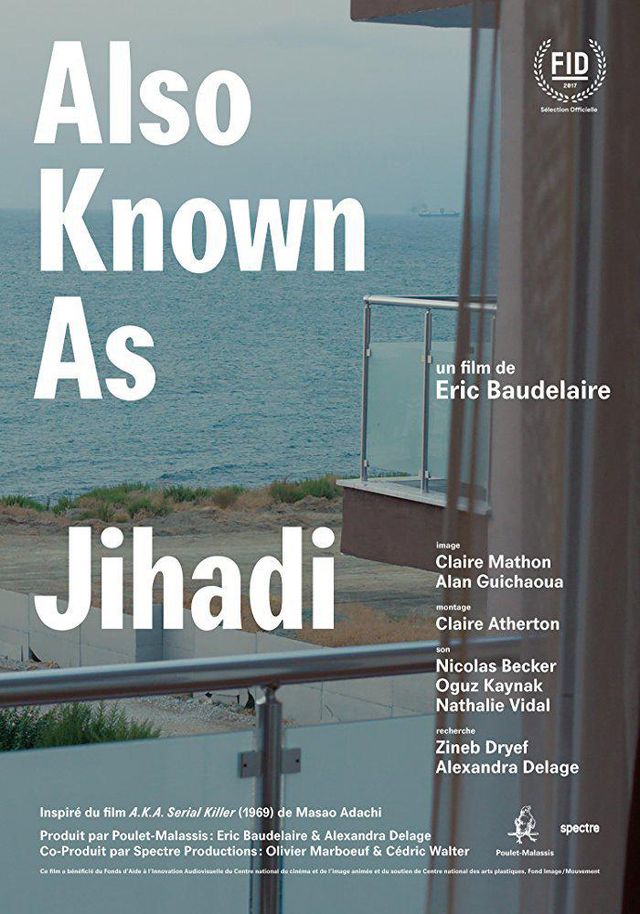

「エリック・ボードレール監督『オールソ・ノウン・アズ・ジハード(英題)/Also Known as Jihadi』(フランス)は、2015年にパリで同時多発テロを起こした実行犯の一人の生い立ちをたどったもの。裁判記録をそのまま表示し、そこに心象風景を挟み込む構成は、足立正生監督『略称・連続殺人魔』(1969)そのまんまだなぁと思いながら鑑賞していたら、最後に“足立正生にインスパイアーされた”とテロップが出た(苦笑)。ネタばらしするんだと驚きました。アジアン・ビジョン・コンペティション部門で上映された、レバノン内戦時代の記憶を掘り起こすメアリー・ジルマナス・サバ監督『ア・フィーリング・グレーター・ザン・ラブ(英題)/A Feeling Greater than Love』(レバノン)にも若松監督の作品からの影響が感じ取れ、中東の映画作品における両監督の存在の大きさを実感しました」(加藤さん)

日本からは4監督が参加

『三里塚のイカロス』のほか、上映された日本作品は以下の通り。

■アジアン・ビジョン・コンペティション部門

伊勢真一監督『やさしくなあに ~奈緒ちゃんと家族の35年~』(2017)

■特別プレゼンテーション

原一男監督『ゆきゆきて、神軍』(1987)

原一男監督『ニッポン国VS泉南石綿村』(2017)

■特集ドキュメモリー(記録×記憶):サウンド

村上賢司監督『オトヲカル』(2013)

「日本ではなかなか会う機会のない監督たちとゆっくり食事をするのは楽しかったですけど、参加した監督の平均年齢が高いですね(苦笑)。TIDFの応募条件である台湾初上映となる新作がなかったのかもしれませんが、『息の跡』(2016)の小森はるか監督や、一緒に仕事をした『もうろうをいきる』(2017)の西原孝至監督など若いドキュメンタリー作家が参加していたら、アジアの同世代の監督たちと刺激し合えたと思うのですが」(加藤さん)

この日本作品の選出本数の少なさは、日本側にも要因があるのではないか? と言う。

「3.11時には雨後の筍のようにドキュメンタリーが製作されたが、粗製乱造だったのも事実。あれを撮った人たちは、その後どうしたのか? 結局、撮影機材は発達し、誰もがドキュメンタリーを撮る手段は持っているが、何を撮ったら良いのかわからなくなってしまったのではないでしょうか。以降、日本のドキュメンタリー映画界は、作品に対するアプローチの陳腐化や、題材のガラパゴス化が顕著になっているように思います」(加藤さん)

被災地や福島第一原子力発電所事故のその後を記録し続けることは重要だが、実際、国際映画祭のプログラマーからも3.11関連映画は食傷気味という声を聞く。このベテラン監督たちの牙城を崩すような勢いと、独自の視点を持った気鋭ドキュメンタリストの台頭を期待したい。

文化部長が予算アップを検討

台北までは東京から直行便で約2時間半。加藤さんたちは『三里塚のイカロス』の撮影で通った成田空港からではなく、羽田空港から現地に向かった。

「成田を避けたというわけではなく、たまたまです。でも成田空港から離着陸する時は、(空港建設反対派が建てた)フェンスに囲まれた鉄塔(通称“象の檻”)が見えますから『まだ闘争は続いているんだな』ということを改めて実感します」(加藤さん)

加藤さんは5月6日~11日の6日間滞在し、宿泊費は映画祭側の招待。『三里塚のイカロス』の舞台挨拶以外は、台北新光影城での上映を中心に計14本を鑑賞したという。

「台北新光影城の近隣には安くておいしい飲食店が豊富なので、上映の合間にささっと食事をとることが可能。上映環境も含めて、映画祭で続けて鑑賞するには最適な場所でした。本当は他の上映会場にも行きたかったのですが、市内各所に点在していて移動に時間を要するのと、光点華山のスクリーン1(175席)で上映された村上監督の『オトヲカル』はチケットが取れないということもありました。それだけ賑わったということですが、台湾の映画界の重鎮いわく、長く映画祭に通ってくれる人がいないと。若い観客が育たないというのは、YIDFFと共通した課題ですね」(加藤さん)

ただし行政のサポート態勢は目を見張るものがあったという。

「カタログは無料。さらに、中山堂で行われた授賞式には台湾文化部の鄭麗君部長と影視及流行音樂産業局の徐宜君局長が出席しました。ただその席上、プログラム・ディレクターの林さんが『映画祭は年々規模が大きくなっているのに、予算が据え置きなのはどうかと思う』と異議を唱えるという思わぬ展開に。しかしその後に登壇した鄭部長が予算の増額を検討することを明言したのです。この行政の映像文化への理解と支援は、日本も参考にすべき点が多いのではないでしょうか」(加藤さん)

TIDFの成長は、アジアの映画界にとっても大いに刺激になるに違いない。