リアル「なつぞら」の世界を映画祭参加学生にレクチャー

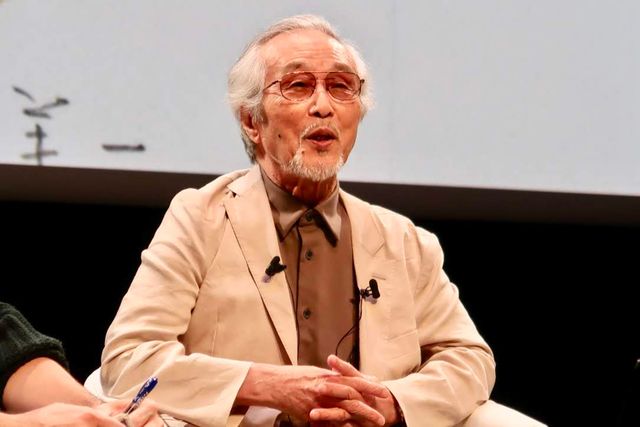

フランスで開催された第43回アヌシー国際アニメーション映画祭の名誉ゲストとして招待されたアニメーターの小田部羊一が、マスタークラスに登壇した。日本アニメーションの草創期を支えた小田部は現在放送中の朝のNHK連続テレビ小説「なつぞら」のアニメーション時代考証を務めており、世界中から集まった学生など約280人がリアル「なつぞら」の世界を聞き入っていた。

小田部は東京藝術大学美術学部日本画科出身で、東映動画(現・東映アニメーション)が製作した長編漫画映画第1作『白蛇伝』(1958)の影響を受けて、1959年に東映動画に入社した。「学生時代は絵描きになろうという気持ちで頑張っていたのですが、実際に就職するとなると仕事がなかったんですね。そんな時に『白蛇伝』を観て、ディズニーだけではなく日本でもアニメが作れるのだと思い、たまたま東映動画で募集があったので、すかさず応募しました」という。

入社後は大工原章、森康二、楠部大吉郎らレジェンドたちに師事し、3年ほど研修期間を過ごしたという。「アニメーションに魅力を感じたのは、日本画と同じ、1本の線で全てを表現するということ。単純に線を引くのではなく、そこに思いを込める。日本画と同じではないかと気付いた時に、本当にうれしく思いました」と振り返る。

同期入社したのが、のちの盟友となる高畑勲監督だ。東京大学文学部仏文科卒というインテリな高畑監督の存在は、大いに刺激になったという。高畑監督の初長編映画『太陽の王子 ホルスの大冒険』(1968)の時には、小田部は原画スタッフの1人として参加した。

「彼は(監督を任せてもらえるのは)『これが最後かもしれない』という勢いで、良い作品を作ろうと頑張っていました。彼は、ただ面白おかしければ良いというそれまでのアニメーションではなく、もっときちんと、なぜこのキャラクターが存在し、動くのか。その意味を考え、リアリティーを大切にしようと挑みました。わたしたち描き手もその考えに同感し、一生懸命描きました」

例えば、主人公・ホルスの船出するシーン。スマートフォンのある今と異なり海の資料映像は簡単には手に入らない。

「だから実際に海を見に行くか、あるいは風呂場でもいいから、水をきちんと見て、その中から自分の海を見出さなければならなかった。そういう苦労にも挑戦しろよと、高畑監督にけしかけられたのを思い出します」

同作に同じく原画で参加していたのが「なつぞら」の主人公・なつのモデルと称される小田部の夫人・奥山玲子さんであり、宮崎駿監督だ。「宮崎さんは5つ年下ですけど、早くからアニメーターとしての才能を発揮していました。でも今や有名になり過ぎましたね。彼の初心というか若かりし頃の純粋さが好きで、そのことで力を発揮していたと思うので、あの頃の純真な宮崎駿に戻ってほしいなと思ってます」と先輩らしい忌憚(きたん)のない言葉で、会場の笑いを誘った。

もっとも、今でこそ『太陽の王子 ホルスの大冒険』の評価は高いが、当時は興行的にはあまり振るわず。会社からの「高畑にはもう撮らせない」という空気を察して、高畑監督らと別会社へ移籍。

そこで「長くつ下のピッピ」の企画を請け負い、制作準備をしていたが、原作者のアストリッド・リンドグレーンの許可を得られずに断念したという。代わりに制作したのが、今も子どもたちに根強い人気を持つ『パンダコパンダ』(1972)だった。

「ちょうどこの頃、(作画監督の)大塚康生も高畑、宮崎、僕もちょうど子どもが生まれて少し大きくなりかけたところで、皆、子どもたちが可愛くて。なんとか子どもたちのためになるような作品をと作った作品でした」

その後、小田部は1977年にフリーとなり、宮崎監督『風の谷のナウシカ』(1984)や高畑監督『火垂るの墓』(1988)の重要なシーンに原画を提供し、任天堂時代にはコンピューターゲームソフト「スーパーマリオブラザーズ」や「ポケットモンスター」シリーズのデザイン監修も手がけているが、この日の1時間15分の講義ではとてもそこまでカバーできずに時間切れ。

それでも小田部の話とともに、曲線だけで馬の疾走感を表現したという『わんぱく王子の大蛇退治』(1963)のイメージイラストや、1か月間研究したという『どうぶつ宝島』(1971)の波のシーンの原画がスクリーンに映しだされると、客席で熱心に模写する人たちが多数。実に熱気にあふれた時間となった。(取材・文:中山治美)