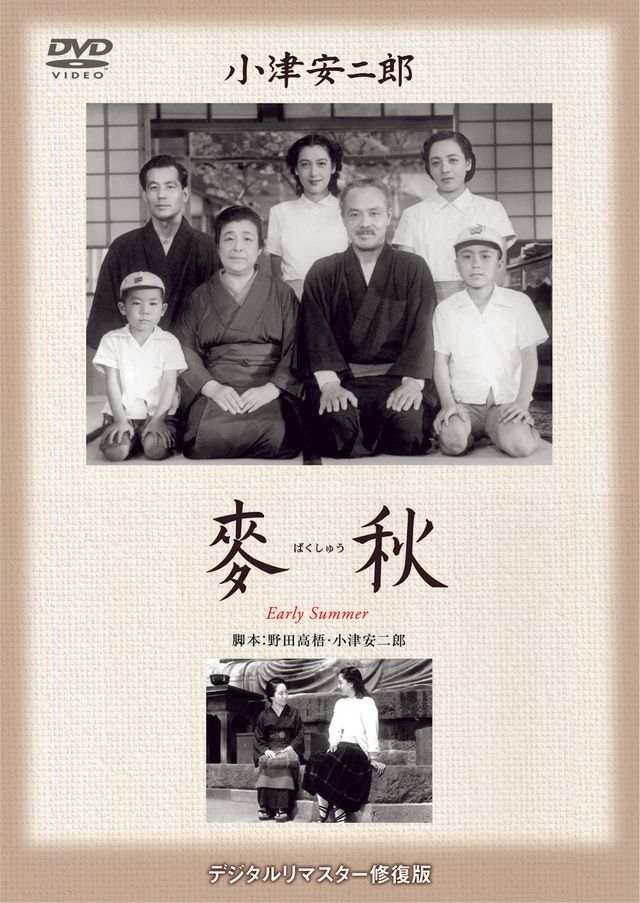

旧来の家族の在り方が自然に解体されていく様を描いた『麦秋』(1951)

小津安二郎名画館

映画『晩春』(1949)をはじめとしたホームドラマの様式を確立した小津安二郎監督は、ローアングルの固定カメラによる撮影法とゆったりとした時間の流れを感じさせる演出で知られ、英国 Sight & Sound magazine 主催の映画監督が選ぶオールタイム・ベスト2012で自身の代表作でもある『東京物語』(1953)がトップに輝くなど現在でも国内外を問わない影響力を持っている。

映画『東京画』(1985)で小津についてのドキュメンタリーを手掛けたヴィム・ヴェンダース、『東京家族』(2013)で直接的なオマージュをささげた山田洋次はもとより、ファンであることを公言しているヴィンセント・ギャロ、ホウ・シャオシェンなど、その例に事欠かない。しかし、こうした現代映画作家への理解を深める考古学的な価値以上に、小津の作品は独自の魅力によって今なお新鮮であり続けている。終戦から6年後に公開された『麦秋』(1951)にもその手法は色濃く反映されており、中でもシンプルな物語を持つ本作は小津安二郎監督がどのような監督であるかをより明白に語っている。

黒澤明、溝口健二と並び国際的にも評価の高い小津安二郎だが、こうした名声も二人に比べてずっと後になって得たものだった。ベネチア国際映画祭で金獅子賞を受賞した黒澤の出世作で平安時代の京都を舞台にした『羅生門』(1950)、同映画祭で銀獅子賞受賞の上田秋成の同名怪談が原作の『雨月物語』(1953)に代表される日本的な時代劇作品が注目される陰で、ホームドラマの名手として国内に知られていた小津は、海外で評価される機会を得られずにいた。本作は、そうした小津のホームドラマの中でも物語を娘の結婚に絞った緩慢でシンプルな作品だ。

戦後の喧騒を感じさせない北鎌倉。間宮家では適齢期を過ぎた紀子(原節子)の結婚に気をもんでいた。大手の会社で秘書として働く紀子は、そんな心配をよそに気ままに独身生活を謳歌(おうか)していた。やがて、そんな紀子に次々と縁談が舞い込んでくるのだが……。

「永遠の処女」と呼ばれる原節子が演じる紀子は、自分の縁談に対し頑なに黙殺を続けていく。彼女はただ黙ってにっこりとほほ笑むだけだ。彼女の兄である康一(笠智衆)は次第に業を煮やし、その態度を隠せなくなってしまう。微妙な均衡を保ったままそれでもほほ笑み続ける彼女は妖艶ではないが、神秘的な魅力を感じずにはいられない。原が未婚の娘を演じる小津作品は、この『麦秋』が最後であり以降は未亡人、人妻役に徹している。もっとも円熟した処女性という明らかな矛盾は、この作品の重要な魅力の一つだ。

縁談を全て断った紀子は、兄の同僚・矢部(二本柳寛)との結婚をあっさり決めてしまう。矢部の母・たみ(杉村春子)に請われてのことだったが、紀子の控えめな「わたしでよかったら……」(井上和男編 小津安二郎全集 新書館)という聴きに入らせるせりふの後に「ああうれしい! ほんとね? ああ、よかった、よかった!」(井上和男編 小津安二郎全集 新書館)と喜ぶたみがこの後、唐突に紀子にアンパンを勧めるシーンは、作品中きっての名場面だ。笑いもさることながら、原と杉村の演技のバランスが絶妙に仕上がっている。矢部は秋田に行くことになっており、それに紀子も伴い、父と母は大和に移る。国際的な名声こそ得られなかったものの、旧来の家族の在り方が自然に解体されていく様を描いた小津作品の一つとして、この作品は国内で高く評価された。(編集部・那須本康)