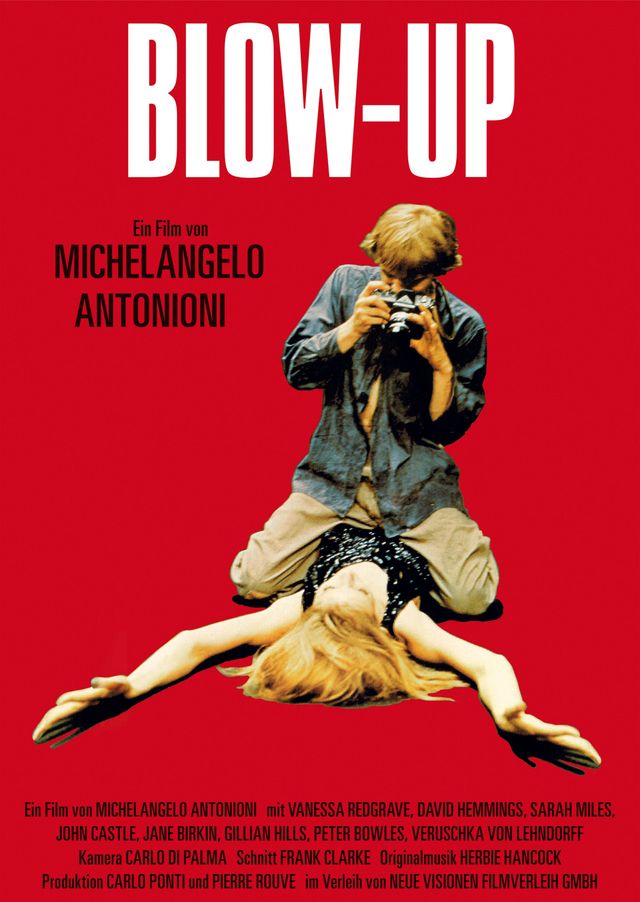

『欲望』(1966年)監督:ミケランジェロ・アントニオーニ 出演:デヴィッド・ヘミングス 第52回

名画プレイバック

今の世の中は、理解できないものに対する許容度はとても低い。疑問や知りたいことがあるとネットで検索し、そこにある答えや説明で納得する。その情報が正しいか否かはさておき。だが、こんなふうにお手軽に答えを得られるようになり、世間が謎を謎として受けつけなくなったのは、つい最近のこと。およそ半世紀前、ミケランジェロ・アントニオーニが『欲望』(1966)を発表したとき、観客はその不条理な世界を大いに楽しみ、その謎について、ああでもないこうでもないと議論を戦わせた。(冨永由紀)

全編イギリスのロンドンで撮影した『欲望』は、『太陽はひとりぼっち』(1962)や『赤い砂漠』(1964)などのアントニオーニ監督初の英語作品。1967年のカンヌ国際映画祭でパルムドール(最高賞)を受賞している。一面の芝生から映画は始まり、次々と謎をばらまいていく。車で走り去る白塗りの集団、どこかの建物から一斉に出てくる粗末な身なりの男たち。その中にブロンドの若い男が1人。主人公だ。だが、この男はロールスロイスのオープンカーを乗り回し、高級なカメラを持っている。

ファッションフォトグラファー、トーマスの1日を描く前半は、当時スウィンギング・ロンドンと呼ばれたポップカルチャーを象徴するような主人公の行動を追っていく。自信過剰で尊大で、若くてきれいなモデルたちを奴隷のように支配する仕事ぶり。言葉で煽りながらシャッターを切るアグレッシブな様子は非常に印象的で、だからこそ、あのアイコニックなポスターのビジュアルとして、冒頭のフォトセッションのシーンが使われたのだろう。当時のスーパーモデル、ヴェルーシュカが本人役を演じているこのシーンは、性描写に厳しいヘイズ・コードに挑むようでもあり、原題『Blow-Up(写真の引き伸ばし)』と全く関係ない邦題はこのイメージに触発されたもののように思える。

本作でブレイクし、ジェーン・フォンダ主演の『バーバレラ』(1967)などで活躍したデヴィッド・ヘミングスは撮影当時25歳。実在の人気フォトグラファー、デヴィッド・ベイリーを思わせる主人公のクールさ、傲慢さ、全てを得ているようでどこか空疎な雰囲気をうまく演じている。

トーマスは何をしていても途中で放り出す。スタジオにモデルたちを置き去りにして骨董商の店に行き、時間を潰すために訪れた公園で見つけたカップルの写真を撮る。気づいたカップルの女性は激しく抗議するが、連れの男性が姿を消すと、彼女自身も逃げ出す。ヴァネッサ・レッドグレーヴが演じるこの女性は、後にスタジオまで乗り込んでくる。フィルムを渡せと言い募る彼女に、わざと別のフィルムを渡して帰した後、本物のフィルムを現像したトーマスは何か違和感を覚え、ある画像を引き伸ばす。ブローアップを重ねていくと、そこには倒れた男、草むらから銃口を向ける人物が写っていた。ここから物語はサスペンスの方向へ動き出すのだが、単純には進行しない。ここに至るまでのトーマスの行動と同様、ストーリーテリングは常に中断され、次々にミステリアスな事象や人物を、説明もなく撒き散らかす。ストーリーラインがあるようでいて、まったく不親切な語り口が不条理映画と呼ばれる所以なのだろう。

映画を読み解こうと躍起になるより、アントニオーニによるスウィンギング・ロンドンの活写を楽しむというのは逃避だろうか。だが、これこそがアントニオーニの一番見せたかったものではないかという気もする。新人モデルの1人を演じるジェーン・バーキンの奮闘や、ジェフ・ベックやジミー・ペイジ在籍時のザ・ヤードバーズのライブシーン、怪しげなパーティーの様子などは今や貴重な記録と言っていい。異彩を放つのはライブシーンだ。微動だにしない観客を前に、ノイズが発生するアンプに苛立ったジェフ・ベックがギターを破壊するのだが、全編不条理な映画においてこのシーンは異様に説明的。ザ・フーのピート・タウンゼントのギター破壊パフォーマンスに着目し、当初は彼に出演依頼したのだが、断られてしまい、ベックにお鉢が回ってきたそうだが、これがいかにもやらされているといった感の演技で可笑しい。ギターを壊す場面だけ、非常にわかりやすい理由がある。

ところで、観客たちの頭を悩ませる難解作になった理由は、実は予算を大幅にオーバーしたことから全てのシーンを撮り切らないまま完成に持ち込んだからという説もある。アメリカの映画評論家、故ロジャー・イーバートに、俳優のローナン・オケイシー(劇中でレッドグレーヴの恋人を演じた)が送った手紙には、クランクインからしばらく経って撮影現場を訪問したプロデューサーのカルロ・ポンティが、やりたい放題で金のかかるアントニオーニの演出に激怒して、即座にスタッフをイタリアに帰国させたと記されている。台本上に存在しながら撮りこぼしてしまったシーンがあり、それゆえに謎の人物が現れたり、ミステリアスな内容になっているというのは、まさに怪我の功名だ。

不条理の極みはラストシーンだろう。聞こえなかった音が聞こえ始め、そこに存在していたものが消え去っていく。オケイシーは先述の書簡で「もし全部撮っていたとしても、アントニオーニは同じように編集したかもしれない」と綴っている。謎が生まれた経緯はわかっても、謎は謎のまま。与えられたものを鵜呑みにするだけではなく、想像をめぐらし、個々が己の解釈を持つ。それも芸術の豊かな楽しみ方だ。