文化芸術の審査員・受賞者に男女格差 深田晃司監督ら「表現の現場調査団」が会見で訴え

美術や映画、演劇など芸術の各分野の有志が集まった団体「表現の現場調査団」による「表現の現場における「ジェンダーバランス白書2022」発表記者会見」が24日、霞ヶ関の厚生労働省で行われ、調査結果を発表。男性優位の芸術分野におけるジェンダーバランス(男女比)是正を訴えた。会見には各分野からホンマエリ(アーティスト、アートユニット「キュンチョメ」※リモート参加)、小田原のどか(彫刻家、美術家、評論家)、森本ひかる(アクタートレーナー・ファシリテーター)、田村かのこ(アートトランスレーター)、荻上チキ(社会調査支援機構チキラボ代表)が登壇し、映画分野は映画監督の深田晃司が総評を述べた。

「表現の現場調査団」は2020年11月、表現に携わる有志14名によって設立。表現の現場におけるさまざまな不平等を解消し、ハラスメントのない、真に自由な表現の場を作ることを目指すべく設立された。2020年には実態調査に基づいた「ハラスメント白書」を発表し、芸術各分野の現場で深刻なハラスメントが多く発生していることを明らかにした。そうしたハラスメントの大きな一因として、ジェンダーバランスの不均衡が挙げられるということで、2021年4月より表現の各分野における知名度の高い賞や、コンテストなどにおける審査員、受賞者のジェンダーバランスを調査することとなった。

美術、デザイン、文芸、建築、音楽、写真、漫画、演劇、映画の9分野で行われた調査の結果、男性の審査員が占める割合は77.1%。大賞受賞者の中で男性が占める割合は65.8%となり、芸術分野における男性の優位性が数字で裏付けられた。

映画の分野では、2011年から2020年までの日本アカデミー賞をはじめとした商業映画を対象とした映画賞、ぴあフィルムフェスティバルやTAMA NEW WAVEなどインディーズを対象とした映画賞、そして東京国際映画祭や東京フィルメックスなどの国際映画祭と、主に3つの系統に分かれた19団体を対象とした。

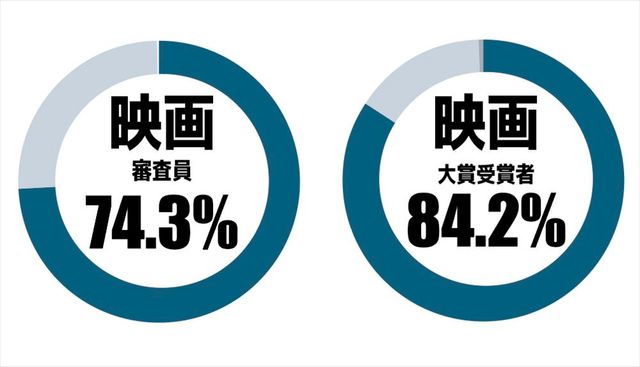

この19団体の審査員の男女比を合算したところ、男性が1万2,160人、女性が4,180人となり、男性の割合は74.3%(約4,000人に及ぶ日本アカデミー会員を審査員に含め算出)。受賞者の男性の割合は84.2%となった。

この結果を受けた深田監督は「ぴあフィルムフェスティバルやTAMA NEW WAVEといった学生や新人向けの映画賞では、女性の受賞率が平均値よりも少しだけ増えてくる。この結果は、低予算映画の現場や、映画を学ぶ女性の学生が多いということになりますが、それが商業映画になってくると女性の割合が減っていってしまう。そんな実情を表していると思います」と指摘。

さらに「これを若手や新人に女性が増えているとポジティブに捉えることもできるんですが、それよりは今の映画業界の労働環境の悪さ。いわば女性の働きにくさがあると思う」と続けた深田監督は、「例えば映画業界で、夫婦で働いていたとしても、子どもが生まれると、キャリアを失うのは圧倒的に女性の方になる。そういう意味で女性がキャリアを形成しづらい状況が前提としてある。だから学生映画、自主映画の分野では女性が多いにもかかわらず、商業映画になると女性の割合が低くなる」と分析する。

なお、白書には、NPO法人映画業界で働く女性を守る会(swfi)のSAORI代表によるコラムが掲載されていたが、そこには「昔に比べて新人が入ってこなくなったことによる人手不足も手伝って、働く時間に制限があっても、出産を経て復帰する女性が見られるようになった」と記されていたが、家事と仕事を両立させるために「今よりも低いギャラで仕事を受ける」「重要な仕事を任されない(時間的にも無理があるため)」といった状況を余儀なくされるという。そして「業界でのキャリアが浅いうちに妊娠した女性は自ら復帰をあきらめてしまうことも少なくない」とも。

それゆえ撮影現場の女性の割合は少なくなり、結果として審査員に女性が選ばれる機会が少なくなる。自主制作の現場や、映画を学ぶ現場では女性の割合は決して少なくないはずなのに、それを審査し、指導するのは男性であることが多く、女性ならではの才能を見落としてしまうこともあり得ると指摘する今回の白書。深田監督が「それは全部つながっているんです」と指摘すると、団体のメンバーである評論家の荻上チキも「この構造は基本的には一般社会と同じような構造があると思います。やはりほかの分野でも同じですが、表現を志す女性が多いにもかかわらず、男性の指導者が多いということ。これは日本のジェンダーバランスの悪さを意味しています」とコメント。

今後はいかにしてジェンダーバランスの構造を変えていくか。関係者へのアプローチが必要となる。それについては「それはこれからですね」と語る深田監督。これはあくまでデータにすぎないので、わたしたちだけでなく、皆さんを含めた業界の人たちがこのデータをどう使っていくかだと思います。ですからこの白書は『表現の現場調査団』の財産として使っていくのではなく、公共の財産として、みんなで使っていけたらいいなと願っています」と呼びかけた。(取材・文:壬生智裕)