映画に見る新宗教~人はなぜ新宗教へと流れていくのか~

今年3月、オウム真理教事件で死刑の確定している13人のうち、7人が拘置所を移された。東京拘置所から、それぞれ大阪や名古屋、仙台、広島、福岡へと移送されたという。どうしてこの時期に? という疑問、さらに、それぞれの拘置所が死刑執行のための施設を有していることから、マスコミではさまざまな憶測が飛び交った。「13人の死刑執行を1日でするのは難しいため」「元信者などの反発を分散させるため」などなど。しかし、いずれも決定的な理由とは思えない。ただ、こうした動きは、再び「宗教」について、特に「新宗教」について考えさせる契機にもなっている。(山村基毅)

総人口を超える信者数

新宗教(以前は新興宗教と言われていた)は、既成宗教との対比でそう呼ばれるのだが、実はこの区分はそれほど明確ではない。とりあえず、戦後になって一般に認知されたり、あるいは宗教団体として認証された団体、というあたりが定義になるだろうか。

仏教の開祖(例えば親鸞や日蓮、道元、もちろんブッダなど)や、キリスト教でもキリスト自身やその教義にまつわる物語など、既成宗教を扱った映画はいろいろとある。しかし、新宗教をテーマとしたものは、ここ20年ほどでやっと作られ始めたようだ。これは明らかにオウム真理教の事件、1995年を境として、である。それ以前の映画で新宗教を描いたものとして思いつくのは、天間敏宏監督の『教祖誕生』(1993)だろう。

この戯画化された宗教団体は、今から見ると、オウム事件以前の一般的な「新宗教」観である。原作はビートたけし。だからかもしれないが、ここに登場する宗教団体はまるで旅芸人一座のようだ。その旅の途中で知り合った青年(萩原聖人)が団体に付いて回っているうちに、やがて教祖に祭り上げられてしまうというのが大筋である。

インチキ教祖(下條正巳)は元ホームレスでアルコール依存症。それを神輿に担いで一儲け企む団体幹部がビートたけし、岸部一徳。唯一、玉置浩二演じる信者だけが、どういうわけかその宗教団体の理念を信じて、真剣に布教を続けている。

旅回りで信者を増やす手際が、まさに大道芸である。車椅子の老婆を手かざしによる「奇跡」で立てるようにしたり、寝たきりの年寄りを手かざしで治療したり(こちらは失敗する)。昔のガマの油売りやインチキ美容液販売を思わせる。そう、「病気の治癒」や「商売繁盛」というのは、まさに新宗教の得意技であった。現世での御利益を約束して信者を増やしていく。逆に、「先祖を供養しなくては罰が当たる」といった類いの不安を煽る手法もある。これも裏を返せば、「先祖を供養すると仕事も家族関係もうまくいきますよ」ということだ。

終戦直後から高度経済成長期、さらにバブル崩壊時に至るまで、人々はこうした御利益に引かれて信者になっていった。毎年出されている文化庁の「宗教統計調査」によると、全宗教団体の信者数は、終戦直後すでに日本の総人口を超えている。これは各団体の水増しされた自己申告によるためだ。しかし、信者数の推移自体はそれほど間違っていないだろう。それによると、1949年に約9,600万人だった総信者数は、右肩上がりに増え続けて、昭和から平成へと替わるあたりがピークとなり、1985年が約2億2,400万人、終戦直後の2倍以上となる。現在は約1億8,227万人(2016)と、かなり減少してきている(数字は文化庁「宗教統計調査」「宗教関連統計に関する資料集」調べ)。

身近な者が宗教にはまっていく

オウム真理教による事件は特異であったが、貧しくもなければ病気を抱えてもいない若者たちが新宗教に「はまっていく」現象は、現代的な特徴でもある。特にバブル崩壊後の日本では、言いようもない空虚を抱え、その空虚を埋めるべく、新宗教に走る者が多かった。

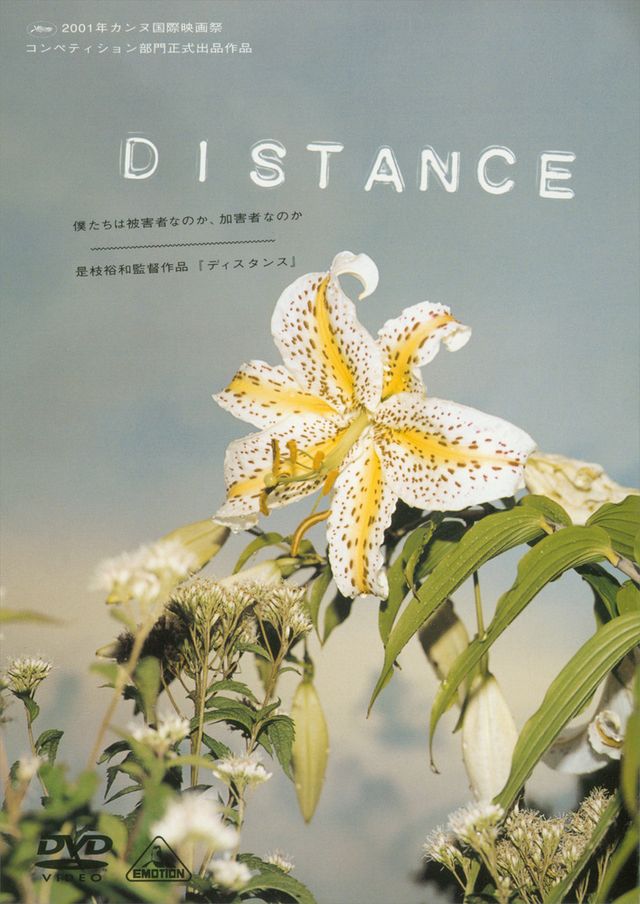

地下鉄サリンを彷彿させる事件を軸に、信者の家族を登場人物に選んだ是枝裕和監督の『DISTANCE/ディスタンス』(2001)は、人々と新宗教との距離の描き方として、今観ても斬新である。教団「真理の箱舟」は無差別テロ事件を起こし、その実行犯たちは教団によって殺害される。殺された実行犯の妻や夫、弟ら4人(ARATA/現・井浦新、伊勢谷友介、寺島進、夏川結衣)は命日に山間の湖に慰霊のため訪れるようになっていた。彼らが、山の麓にとめておいた自動車を盗まれたことから、居合わせた元信者(浅野忠信)と共に教団の隠れ家で一夜を明かすことに。

それぞれが、自らの家族がどうして信者になっていったかを回想するのだが、入信する理由はどうしてもわからない。仕事に不満があったのか、生活に不安があったのか、あるいは「わたし」が悪かったのか……。その「わからなさ」が家族の心に“おり”のようにたまっていく。

身近な者が新宗教へと流れていく、その「わからなさ」を、さらに拡大して描いたのが、高橋泉監督『ある朝スウプは』(2003)である。こちらは、同棲中のカップルの男性、北川(廣末哲万)が「セミナー」を入り口にした宗教へと傾斜していく様がリアルに描かれていく。北川はある日パニック障害にかかり、通勤できなくなる。そのため家でできる仕事を探したところ、あるセミナーにつながったのだ。同棲相手の志津(並木愛枝)は初めこそ温かく見守っていたが、北川が数珠の腕輪をするようになったり、「カルマ」だの「人間の犯した罪」だのと口にするようになると、「あなたは病気だから」と家から出さないようにする。

彼女は何度も対話を試みるものの、話はまったく噛み合わない。どんどん2人の距離は開いていく。最後は、2人の関係を保てなくなった志津が、北川にお金を渡して、彼の好きなようにさせようとする。その朝、北川はセミナーへと向かうのだ。きっと北川本人にも、自分が何を思い詰めているのか、そして何を求めているのかがわからないのではないか。そう思わせるラストである。

何に追い詰められ宗教へと向かうのか

この『ある朝スウプは』と同じ年に公開されている、塩田明彦監督の『カナリア』(2004)は、やはりオウム真理教を思わせる教団に暮らしていた少年を主人公に据えている。教団はテロ事件を起こしたために、ほぼ壊滅状態に。母親と妹と教団施設にいた少年、光一(石田法嗣)は、祖父が引き取りに来るものの妹の朝子だけを連れて帰ってしまう。光一は関西にある児童養護施設に保護されることになる。その間に母はテロ事件の実行犯として指名手配されていた。

光一は施設を脱走し、妹を連れ戻し、母を捜し出して3人で暮らそうと、祖父(品川徹)の住む東京へと向かう。途中、家出少女・由希(谷村美月)と出会い、ともに旅をすることに。東京では、教団を脱退していた元信者(西島秀俊)らと再会し、やっと祖父の家にたどり着くのだが……。

祖父は光一らに「娘の子育てには失敗した。朝子では失敗しない」と話し、妹は手放さないと告げる。母子で教団に入り、テロ事件まで犯したことは、祖父にとっては「子育ての失敗」だったのだ。光一は教団内で暮らし、祈りなどの戒律は身についているものの、どこかで違和感を抱いている。しかし、母の悩みを間近で見ていたため、祖父の側の「常識」にも反発を感じる。だから、これからは自分の足で歩いていこうとするのだ。

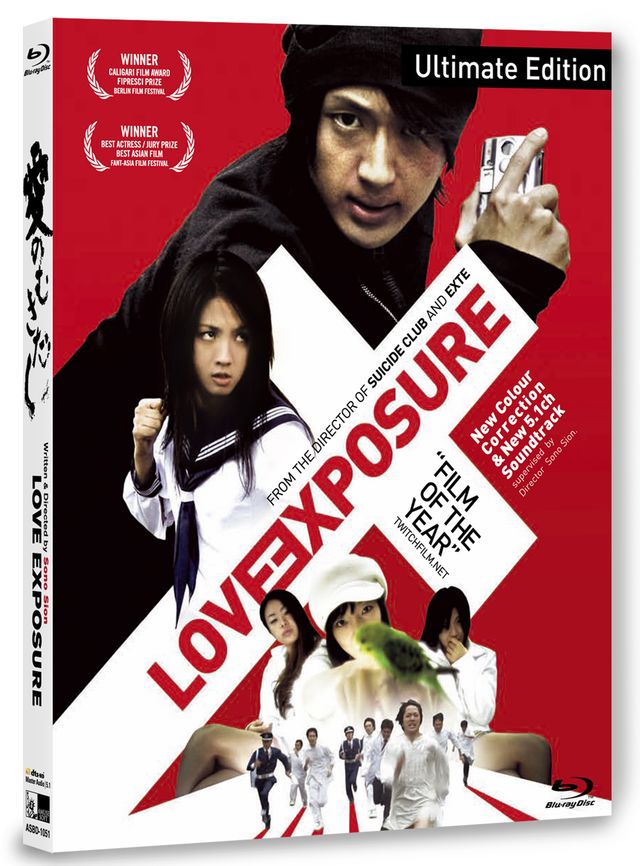

園子温監督の『愛のむきだし』(2008)にもゼロ教会という新宗教の教団が登場するが、この作品での比重は既成宗教としてのキリスト教に置かれている。キリスト教における、いわば「原罪」(わたしたちが生まれながらに持つ罪)を問う内容なのだ。主人公ユウ(西島隆弘)の父テツ(渡部篤郎)はキリスト教の神父だが、女性カオリ(渡辺真起子)に言い寄られ、破戒的な生活に堕ちていく。ところが、カオリは若い男と出奔。テツは息子に対して熾烈な懴悔を強要する。今日、悪いことをしなかった? ユウは何もしなかったが、執拗に問い詰められるため、ついにはわざわざ悪事を働くようになる。それが、盗撮であり、女装であった。

盗撮の現場をゼロ教会のコイケ(安藤サクラ)に見とがめられ、彼女らと関わりを持っていくのだった……。ユウは繰り返し父から罪について問われる。この父が子を問い詰め続ける様は、現代の新宗教が人を吸引する様子にも似ている。あなたは苦しんでいるはず、あなたは悩んでいるはず、あなたは何か罪を背負っているはず、と。そして、わたしたちが「原罪」を背負っているとしたら、救いは神(あるいは宗教)に求めるしかなくなってしまう。しかし、本当に「原罪」などが存在するのか。ユウはそう問いかけているようだ。

悩みの質は変わっても頼る気持ちは同じ

今回取り上げる作品では、山本政志監督の『水の声を聞く』(2014)が最も新しい。占いの仕事をしていたミンジョン(玄里)は、宗教団体「神の水」の巫女のアルバイトを始める。若いのに落ち着いた雰囲気があるため、いつしか教祖にさせられる。裏には広告代理店の存在があり、代表を務める美奈(趣里)はミンジョンに理解を示すものの、団体としてはいろいろと「客寄せ」風の儀式を持ち出してくる。韓国の祭儀の模倣として舞を稽古させたりするのだ(もちろん、いいかげんなものである)。

信者が訪れるのは、自らの悩みを聞いてもらうためである。家族や職場でのいさかい、介護疲れ、あるいは近親相姦……誰もが泣きながら訴えかける。それに対してミンジョンは具体的な指示を与えるわけではない。「神の水」の前で静かに「天からの声」のごときものを語るだけである。

ミンジョン自身、こうした教祖「業」になじめないものを感じているのだが、特に、借金を抱えた父親が現れ、団体の事務所に居着いてからは、気持ちが荒れてくる。父は「他人は助けられても実の父は助けられないのか」と叫ぶ。ミンジョンも「わたしだって救われたい」と声を上げ、自ら教団の体質を改めることで前に進もうとする。幹部たちとの対立。ついには教祖を降ろされてしまうのだ。代わって別の女性が教祖に祭り上げられることに……。

こうしてあらすじを書いていくと、冒頭で取り上げた『教祖誕生』との類似に気づかされる。信者の持ち込む相談ごとや年齢層などは変わってきたものの、何かにすがり、頼り、助けを求める行為は、実はいつの時代も変わらないのだろう。そして、その受け皿を作ろうとする者たちも。

日本人は宗教心が薄いと言われるが、そんなことはない。困ったことがあれば、心の中で「何ものかに」手を合わせている。具体的な神や仏でなくとも、そうした見えない力に頼りたくなる気持ちは多くの人が持っているはずだ。その心の間隙に特定の宗教がすっと入り込むと、その人は入信することになる。もちろん、そのことで救われるのなら、それにこしたことはない。

しかし、何をもってして「救われる」かは自分の頭で考えた方がいいだろう。救われたつもりが、さらに奈落へと落とされていく。そんな状況があることを、こうした映画を観ていると、よくわかるのだ。

山村基毅(やまむらもとき):1960年、北海道出身。ルポライター。インタビューを基軸としたルポルタージュを発表。著書に『ルポ介護独身』(新潮新書)、『戦争拒否』(晶文社)、『民謡酒場という青春』(ヤマハミュージックメディア)とさまざまなテーマにチャレンジしている。映画が好きで、かつて月刊誌にて映画評を連載したことも。