歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡 (2019):映画短評

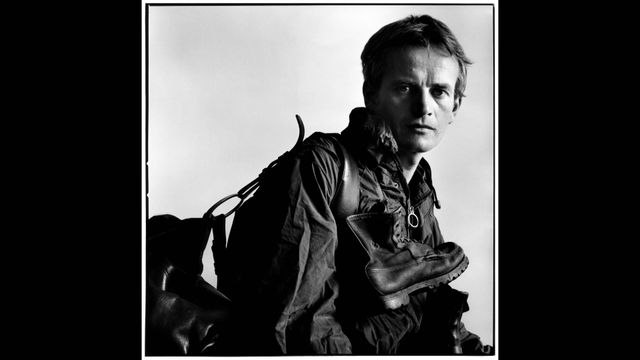

歩いて見た世界 ブルース・チャトウィンの足跡 (2019)

ライター2人の平均評価: 4

亡き作家の内的世界に迫るユニークな伝記ドキュメンタリー

失われし放浪の民に魅せられて南米パタゴニアや中央オーストラリアを巡り、48歳の若さで亡くなったイギリスの紀行作家ブルース・チャトウィン。これはその盟友ウェルナー・ヘルツォークが、没後30年の節目に制作したドキュメンタリーなのだが、面白いのは時系列に沿って彼の人生を振り返るのではなく、生前のチャトウィンが愛した場所を実際にカメラが歩き、彼が見たであろう光景を追体験することで、その内的な世界に迫ろうと試みている点であろう。そこにチャトウィンの小説を映画化したこともあり、同じような人生観や死生観を共有するヘルツォークの視点が交わる。これまでにないタイプの伝記ドキュメンタリーだ。

彼らが見たものを目にすることが出来る

紀行文とも神話とも判別つかない文章を綴った故ブルース・チャトウィンと、ドキュメンタリーと創作の間に境のない映画を撮るヴェルナー・ヘルツォーク監督は、その意味で似ている。そのヘルツォークが、チャトウィンがかつて見たものを見に行き、それを映し出すので、スクリーンを見ながら、彼らの見たものを目にすることが出来る。ヘルツォークが、2人が共に興味を持っていたアボリジニの"世界は歌で覆われている"という発想、"歩く"ということの意味について語ると、2人の思考が響き合い、共振する。彼が映し出すものを見て、彼がチャトウィンとの体験を語る声を聞いていると、彼らと一緒に歩いているかのような錯覚に陥る。