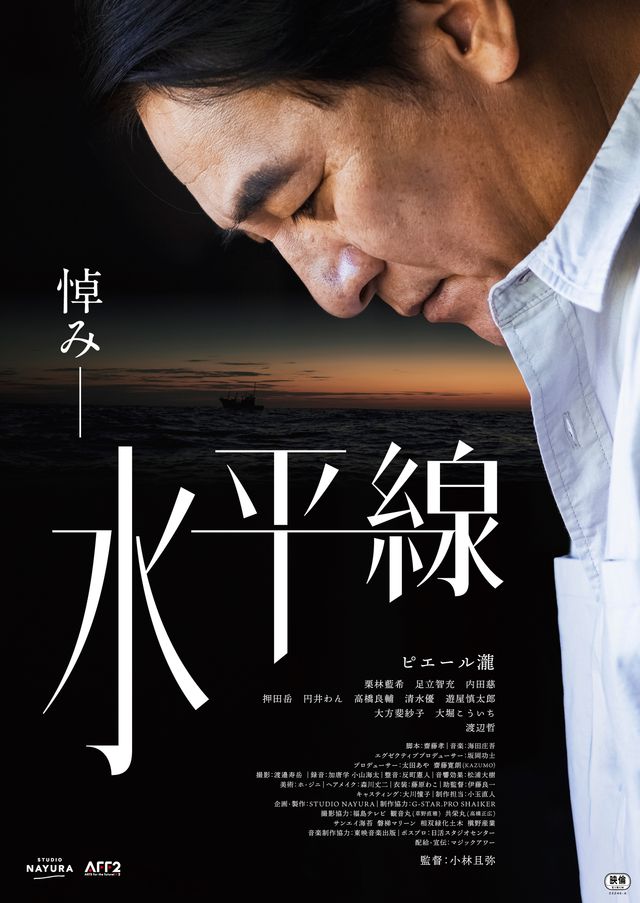

水平線 (2023):映画短評

ライター2人の平均評価: 4

海から照射される市井の生のざわめき

俳優から企画・製作等を手掛けるSTUDIO NAYURA代表へと旋回した小林且弥の充実の監督デビュー作。舞台は福島の港町。ピエール瀧扮する主人公は海に遺灰を撒く散骨業を営む男(コストの低い埋葬法でもある)。そんな彼のもとに殺人事件の犯人の遺骨が持ち込まれ、「人殺しの骨」を海に撒くことの是非が問われていく。

3.11後の海というモチーフは『さよなら ほやマン』(監督:庄司輝秋)等とも共通するが、本作は「死」にまつわる思想対決を主軸に多様な人間群像が展開する(脚本・齋藤孝)。身近な人の喪失後をどう生きるか、という状況設定の中で、観念的な葛藤と生活の現実を同時に注視する。渡邉寿岳の撮影に惚れぼれ。

我々は死とどう向き合うべきなのか

恥ずかしながら、散骨業という職種が存在することをこの映画で初めて知った。主人公は東日本大震災で妻を津波に奪われた福島在住の男性。自身が愛する人をきちんと弔えぬままの彼は、経済的に余裕のない人々から安価に散骨を請け負っているのだが、そこへ通り魔殺人事件の犯人の遺骨が持ち込まれる。殺人犯の散骨など倫理的に許されぬと糾弾する記者や被害者の遺族、震災後の風評被害の再来を懸念する地元住民。しかし、遺骨を持ち込んだ犯人の弟もまた人生を滅茶苦茶にされた被害者だし、いずれは誰かが遺骨をどうにかせねばならない。我々は死とどう向き合うべきなのか。様々な視点から観客に考察を促す。静かだが重みのある映画だ。